Formación del Guadalquivir y evolución de su navegabilidad

Contenido de la página:

1. Formación de la Depresión Bética y el curso bajo del Guadalquivir

1.1. La Depresión Bética

1.2. El Golfo Tartésico

1.3. Lacus Ligustinus y Spal

1.4. Hispalis y el Bætis

1.5. Transformación del resto del Golfo Tartésico

1.6. Cambios del cauce en el entorno de la ciudad: época prerromana, romana y árabe.

2. Navegabilidad del Guadalquivir en distintos momentos históricos: Spal, Hispalis, Spalis, Isbiliya, Sevilla.

Las principales civilizaciones de occidente dejaron su huella en Sevilla, enriqueciendo su impresionante y trascendente historia. Unas llegaron por mar, otras por tierra, todas encontraron un entorno y una ciudad diferente, en continua transformación por el poderoso Guadalquivir.

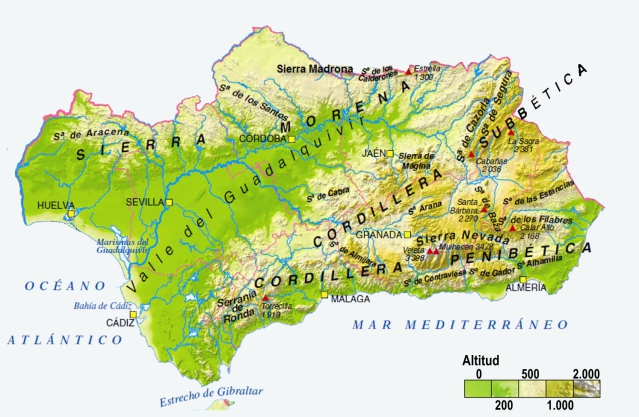

E1. Valle del Guadalquivir

1. Formación de la Depresión Bética y curso bajo del Guadalquivir

1.1. La Depresión Bética

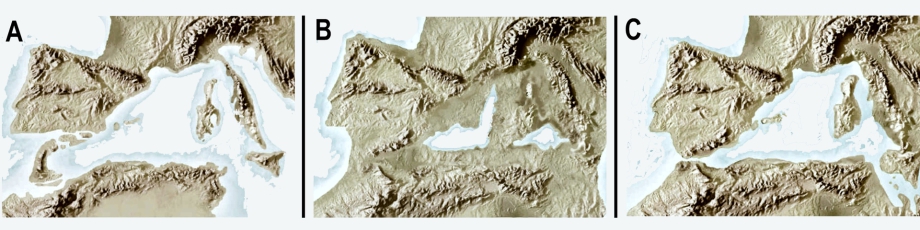

E2: Formación de los sistemas Béticos e incorporación al macizo Ibérico:

A. Elevación del Arco de Gibraltar (Mioceno tardío tortoniano, hace 8 M años).

B. Cierre de los corredores Bético y Rifeño, crisis salina (Mioceno tardío Messiniensi, 5,6 M años).

C. Estrecho de Gibraltar, hundimiento del macizo Bético-Rifeño (Pioceno temprano, 5,3 M años).

La Depresión Bética es un hundimiento geográfico entre Sierra Morena y las cordilleras Béticas, que se formaron por la colisión de las placas tectónicas africana y euroasiática.

La placa africana se aproxima a la euroasiática desde hace cien millones de años (100M años), su movimiento convergente todavía continúa activo. Antes de aparecer los sistemas montañosos que vamos a tratar, con el macizo Ibérico interpuesto entre las dos placas continentales, la colisión provocó la compresión, elevación y plegamiento del fondo oceánico, dando lugar a los Pirineos y a la integración del macizo Ibérico en la placa euroasiática (85-24M años). Por este proceso de formación de cordilleras llamado "orogenia alpina", además de los Pirineos se formarían múltiples cordilleras en la línea de colisión entre las dos placas, incluido las cordilleras Béticas, la Cantábrica, los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, o el Atlas africano entre otras.

En el caso que nos ocupa de los sistemas Béticos, en el Mioceno tardío tortoniense (8M años), la aproximación de la placa africana con la interposión de la microplaca de Alborán, elevó y plegó el fondo sedimentario del Mar de Tetis, dando lugar al sistema Bético-Rifeño del Arco de Gibraltar (E2-A). De este extenso complejo derivan las cordilleras Béticas del sur de la Península Ibérica (Subbética, Penibética y Prebética), la Cordillera del Rif del norte de Marruecos, y las Islas Baleares.

Por otro lado, el empuje desde el sur ocasionado por la propia orogenia, fracturó y elevó en el macizo ibérico el borde del zócalo herciniano de la Meseta, dando lugar a Sierra Morena, y la flexión y hundimiento de la depresión Bética entre las dos nuevas formaciones.

E3-1. Reconstrucción paleogeográfica de Europa y la Península Ibérica en el Mioceno. Arco de Gibraltar o de Alborán, corredores Bético y Rifeño

Inicialmente, la formación del sistema Bético-Rifeño permitía la comunicación del Atlántico con el Mediterráneo por el corredor o estrecho Bético*, entre los sistemas Béticos y el macizo Ibérico, y por el corredor Rifeño, entre la cordillera del Rif y África (E2-A). En el Mioceno tardío Messiniense (5,6M años), la aproximación de la placa africana colapsó los dos corredores, interrumpiendo toda comunicación oceánica, y el Mediterráneo prácticamente se secó por evaporación en la llamada crisis salina del Messiniense (E2-B). En el Plioceno temprano (5,3M años), la compresión provocaría el hundimiento de la bóveda del macizo Bético-Rifeño, abriendo el Estrecho de Gibraltar (E2-C), con la entrada de nuevo del agua oceánica en el Mediterráneo.

La cordillera del Rif quedó entonces anexionada al norte de África, y los sistemas Béticos al sur del macizo Ibérico (E3-2). El corredor Bético con su extremo este cerrado al Mediterráneo, quedaría como una amplia escotadura marina en la Península Ibérica (E3-2). El fondo sedimentario terciario de la depresión, se iría rellenando con nuevos sedimentos marinos y la gran erosión de los nuevos sistemas montañosos, arrastrada por los ríos de Sierra Morena desde el norte y de los Sistemas Béticos desde el sur. El propio curso de los ríos, fue elevando y concretando con sus sedimentos la cuenca y fértil Valle del Guadalquivir, con su característica forma triangular por su amplia base en el Atlántico (E1).

* El antecedente del corredor Bético, explica los hallazgos de esqueletos de ballenas en provincias de interior de la cuenca del Guadalquivir, como Córdoba o Jaén.

E3-2. Esquema de la evolución de la Depresión Bética con el avance de la sedimentación, representado en un mapa actual. Evidentemente, tanto el litoral de la Península como el propio río Guadalquivir, eran diferentes en esas épocas.

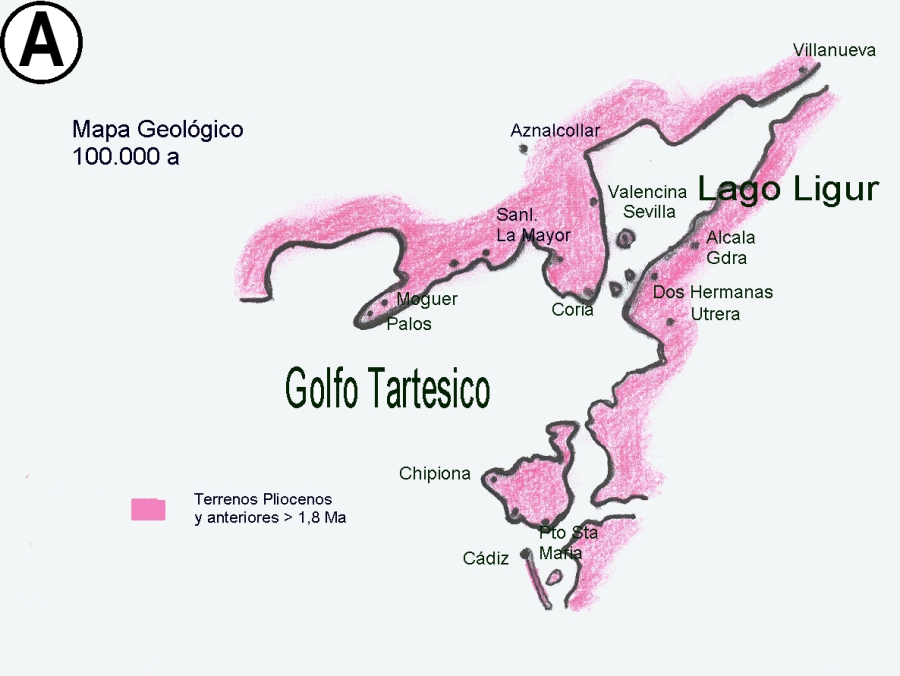

1.2. El Golfo Tartésico (Sinus Tartesii)

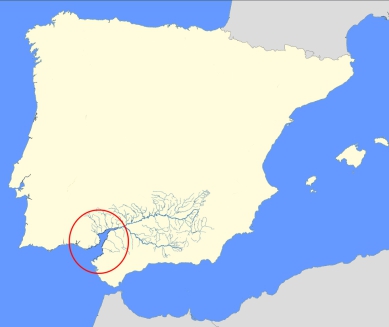

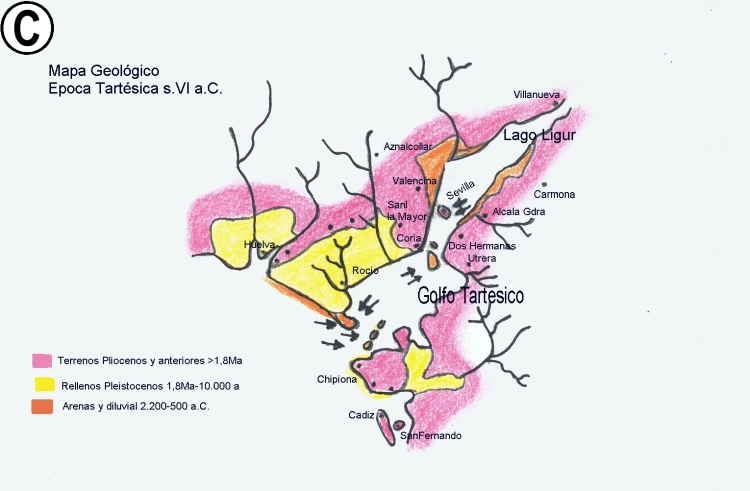

Acercándonos más en el tiempo, con el avance hacia el oeste de la sedimentación en la depresión Bética (E3-2) y tras el ascenso del nivel del mar que siguió a la última glaciación (Würm), hace 6.000 años el Guadalquivir desembocaba en el Golfo Tartésico o Sinus Tartesii (E4-1), el extremo oeste de la escotadura comentada antes. Un amplio entrante de mar que todavía cubría parte del medio y el bajo Guadalquivir, incluido el lugar donde se establecería la ciudad.

El Golfo Tartésico (siglos XL a X a.C.), con una amplitud de unos 50km, se extendía hacia el interior más de 110Km considerando la línea actual de costa. A unos 60km de esa distancia, el golfo reducía su holgura en el Estrecho de Caura, entre Caura y Orippo (Coria del Río y Dos Hermanas), se prolongaba entre los terrenos más elevados del Aljarafe y los Alcores*, y se extendía después por los pies de Sierra Morena hacia el nordeste (E4-1).

* Aljarafe viene del árabe axafat, que significa otero o elevación, y Los Alcores, de alqúll o colina.

1.3. Lacus Ligustinus y Spal

E4-1. Silueta del Golfo Tartésico dibujada en un mapa actual. Este tipo de imágenes es útil para hacernos una idea de su ubicación y dimensiones.

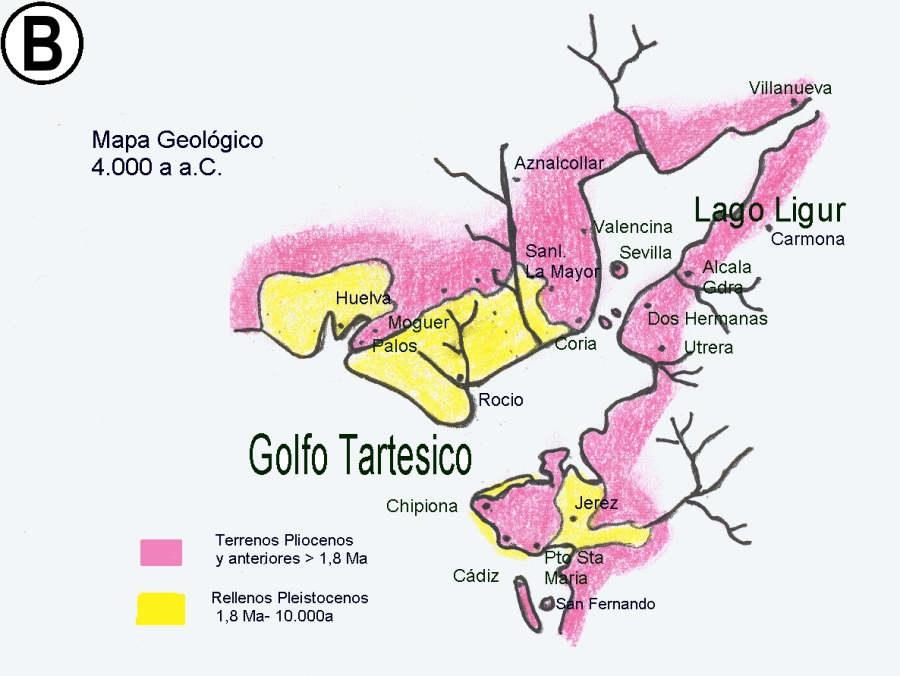

Con el arrastre del río y la sedimentación, se fue organizando en el Estrecho de Caura un nuevo delta y desembocadura del Guadalquivir, y el norte del Golfo Tartésico se incorporó al régimen del río, dando lugar al Lacus Ligustinus o Ligur alrededor del siglo X a.C. (E4-2).

Este lago de agua dulce entre el Aljarafe y los Alcores, condicionado por el entrante salado de la marea, se iría más tarde colmatando por la sedimentación, y en una de las islas que fueron emergiendo, se estableció la Spal o Ispal tartésica en el siglo VIII a.C.. El lugar del asentamiento en la desembocadura del río (E4-2), era una estrecha formación penínsular de las terrazas fluviales entre el Guadalquivir y un arroyo de Los Alcores, el Miraflores-Tagarete (E8-1).

Se discute si Spal en su origen fue fenicia o tartésica, o producto de la convivencia de ambas culturas. Lo demostrado es que era un importante enclave comercial en la costa, lugares usados habitualmente por los fenicios en sus asentamientos, y que los restos arqueológicos tartésicos muestran influencias griegas y fenicias.

Aunque se considera que la presencia de los fenicios en el Golfo Tartésico fue a partir del siglo IX-VIII a.C., pudo ser antes dada la proximidad y establecimiento en Gadir (Cádiz) alrededor del siglo XI a.C.. Los griegos llegarían poco después, comerciando con los tartesios sin establecer colonias. Sus historiadores y geógrafos son los que aportan más información de Tartessos, que según Heródoto era una sociedad avanzada rica en recursos, con su propia lengua y escritura, aún no descifrada.

E4-2. El Lago Ligur o Ligustinus, dibujado en mapas actuales.

Izquierda, incorporación del norte del Golfo Tartésico al régimen del Guadalquivir, con su desembocadura en Caura (Coria del Río), dando lugar al Lacus Ligustinus (Lago Ligustino). Se ha marcado la situación en la que se establecerá Spal con el progreso de la colmatación (punto rojo). A la derecha, la ubicación de Spal al pie de los Alcores (siglo VIII a.C.)

En el siglo VI a.C., comenzó la decadencia de los fenicios y la misteriosa desaparición de los tartesios*, y predominaron en Spal los turdetanos, íberos del lugar herederos de su cultura. Entre los siglos VI al III a.C., los cartagineses, fenicios de Cartago, fueron ocupando los principales asentamientos de comercio y dominaron el Mediterráneo.

* La pérdida del rastro de los tartesios es una incógnita muy discutida con conclusiones diversas. Puede que entraran en conflicto con los cartagineses y fueran desplazados de sus núcleos de población, luchas internas, migraciones por la pérdida económica, o desastres naturales como inundaciones, o un devastador terremoto y tsunami que arrasó sus principales ciudades costeras.

Algunos autores creen que Spal podría haber sido la enigmática ciudad de Tartessos, otros opinan que se debió situar en una de las vulnerables islas del delta del estrecho de Caura, o en La Algaida y otros lugares de las marismas, entre otros muchos sitios sugeridos entre Cádiz y Huelva. Aunque no se ha llegado a ninguna conclusión sobre su existencia real como ciudad, el interés por Tartessos ha contribuido sin duda al estudio geológico y arqueológico del Bajo Guadalquivir.

1.4. Hispalis y el Bætis

En el siglo III a.C., los cartagineses, en su pugna con Roma por el dominio Mediterráneo, invadieron el este y el sur de la Península, pero fueron derrotados en la batalla de Ilipa (Alcalá del Río), y expulsados por los romanos en el año 206 a.C. (2ª guerra púnica).

Tras la contienda, Escipión el Africano fundó Itálica para los veteranos combatientes, la primera ciudad romana en Hispania, próxima a Spal o Ispal, cuyo nombre latinizaron "Hispalis".

Los romanos, con las guerras púnicas iniciaron su expansión exterior, llamaron Bætis al río, Turdetania a la antigua región de los tartesios, e Hispania a sus territorios en la Península. Inicialmente dividieron Hispania en dos provincias, Hispania Citerior y Ulterior, esta última con su capital Corduba (Córdoba). A finales del siglo I a.C., Augusto dividió Hispania Ulterior en dos, la Bética y Lusitania, con Corduba y Augusta Emerita (Mérida) como capitales. Las principales ciudades de la Bética se concentraron en la ribera del Bætis, explotando su navegabilidad.

Itálica, en la orilla derecha del río, era una ciudad residencial romana, cuna de dos de los grandes emperadores de las primeras décadas del siglo II d.C., como fueron Trajano, con el que alcanzaron su mayor expansión, y su sucesor Adriano.

Hispalis en cambio, en la orilla izquierda de la desembocadura del Bætis, era una ciudad comercial, puerto intermedio entre Gades y Corduba. A diferencia de Itálica, abandonada en tiempo de la invasión árabe, apenas nos han llegado restos visibles de Hispalis, sepultada por los sucesivos asentamientos de la ciudad. Hispalis y su puerto fueron cobrando importancia con el comercio de la minería y los productos de la vega del Bætis, como el trigo, el vino, y especialmente el aceite*.

* El Monte Testaccio o dei Cocci en Roma, es una colina artificial de 20.000m² de base, con restos de ánforas de aceite, que en su gran mayoría procedían de la Bética en los siglos I a III d.C.

1.5. Transformación del resto del Golfo Tartésico

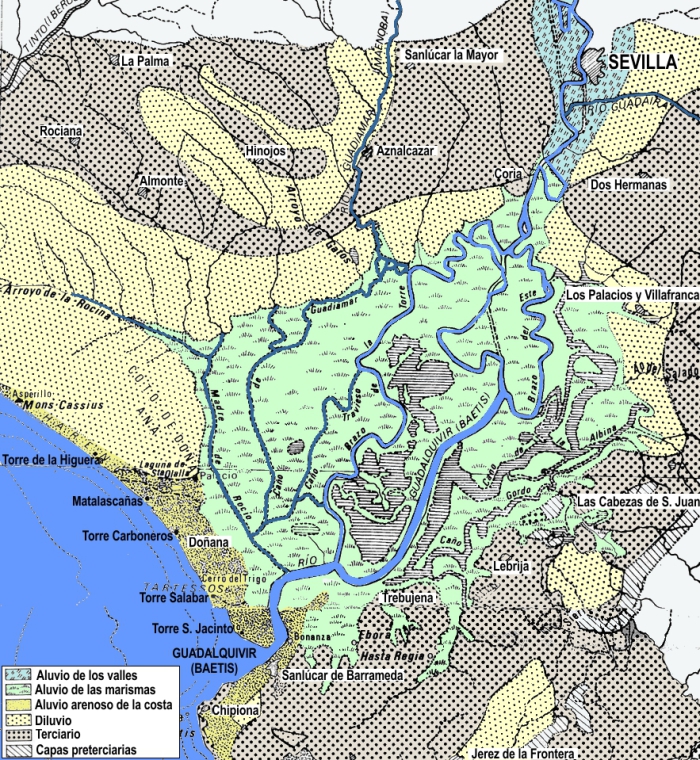

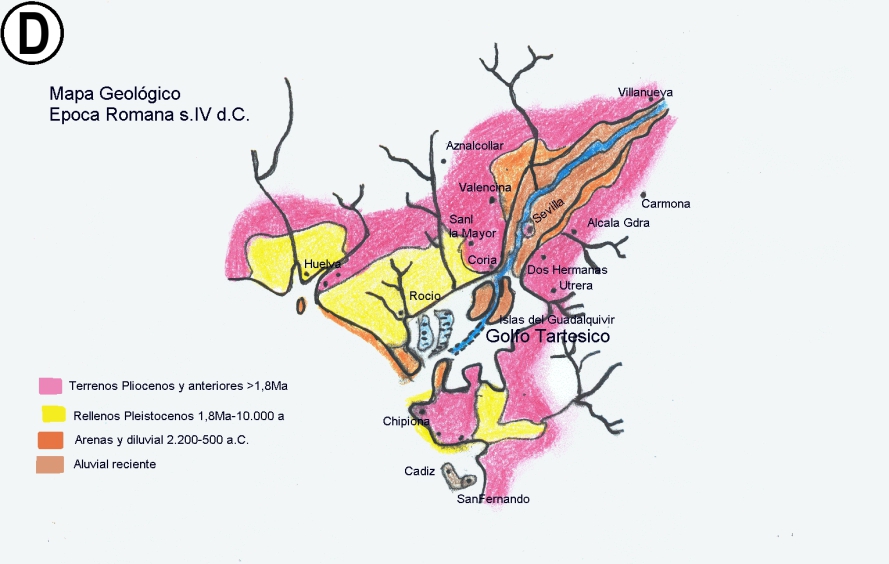

En la evolución de la Depresión Bética, ya hemos hablado de la incorporación del norte del Golfo Tartésico al régimen del Guadalquivir, ahora veremos como el resto del extenso golfo se transformaría en las marismas, distanciando ya en tiempos de Hispalis la ciudad del mar (E5).

E5. Marismas del Guadalquivir en un mapa actual. Se ha dibujado el cauce del río anterior a la gran obra hidráulica iniciada al final del siglo XVIII.

Este cambio del resto del Golfo Tartésico duraría miles de años. Debió iniciarse entre el 4.000 y 1.500 a.C., antes de aparecer por tanto el Lago Ligustinus, no llegaría a una situación similar a la actual hasta el primer milenio d.C., y continúa su evolución (E5).

En los estudios y catas geológicas, la profundidad máxima estimada en el Golfo Tartésico primitivo era de 16 metros, y en este largo proceso de relleno, sería determinante la formación de una flecha o barrera litoral. Una barra de arena por el arrastre del viento, de las mareas y del río, que completaría progresivamente la línea de costa que conocemos actualmente, la barra de dunas que prolonga Arenas Gordas y separa las marismas de Doñana del mar (E5 y E6).

E6. Formación de la barrera litoral de Doñana

Las catas geológicas también han demostrado que la colmatación del Golfo Tartésico se aceleró a partir del siglo I d.C., por el avance de la barra litoral y el predominio del régimen fluvial. La progresión de la barra transversal de Doñana, impediría que los sedimentos arrastrados por el río llegaran y continuaran gestionándose en el mar, y se fueron depositando cada vez en mayor medida en la ensenada, con la transición de ensenada marina, a albufera y marisma mareal.

La colmatación iría avanzando de norte a sur, y de los laterales hacia el interior, emergiendo islas entre los brazos de río y zonas de marismas a cada lado, las de Lebrija al este y las de Doñana al oeste. Como resultado, se formó una extensa llanura de 2.000km2, por la que discurre el río en tortuosos brazos con numerosos meandros por la nula inclinación del terreno, entre arroyos, lagunas y zonas inundables, condicionado todo por el entrante de las mareas. La navegación se iría limitando progresivamente al cauce del río y la ciudad se distanció del mar con su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a 124km de navegación del puerto de Sevilla por los numerosos meandros* (E5, E7).

* El recorrido del Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda al Puerto de Sevilla, se ha reducido 45km (de 124 a 79km), tras las gran obra hidráulica iniciada a finales del siglo XVIII (ver la página "Obra hidráulica de defensa").

E7. Gráfico modificado coloreado y con resalte de rótulos del libro de 1924 "Tartessos", de Adolf Schulten. Para evitar confusiones, no se ha incluido el rótulo original de "Lacus Ligustinus" en las marismas.

El Lago Ligustinus o Ligur no se corresponde con las marismas del Guadalquivir, como se indica en la mayoría de artículos y gráficos que se publican. Aunque ambos formaron parte y tienen su origen en el antiguo Golfo Tartésico, el Lacus Ligustinus se localizó al norte del Estrecho de Caura, entre el Aljarafe y los Alcores. Esta confusión deriva principalmente de interpretaciones de la Ora Marítima de Avieno. Una obra poética del siglo IV d.C., basada en escritos inéditos y cartas marinas de muchos siglos antes (s.VI a.C.), que fue adoptada por prestigiosos investigadores de Tartessos, como Schulten en el siglo pasado (E7).

1.6. Cambios en el cauce del Guadalquivir del entorno de la ciudad

Evolución paleohidrográfica del Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

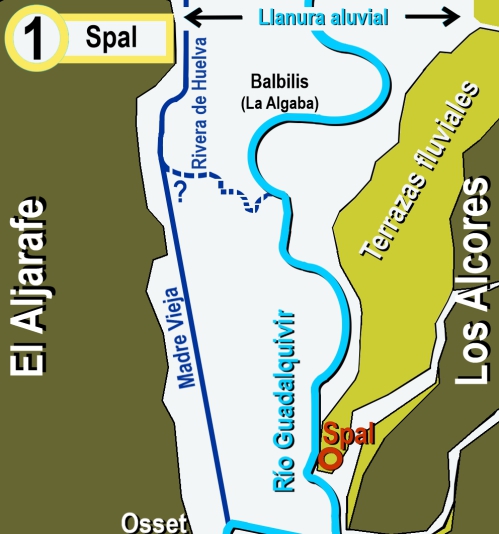

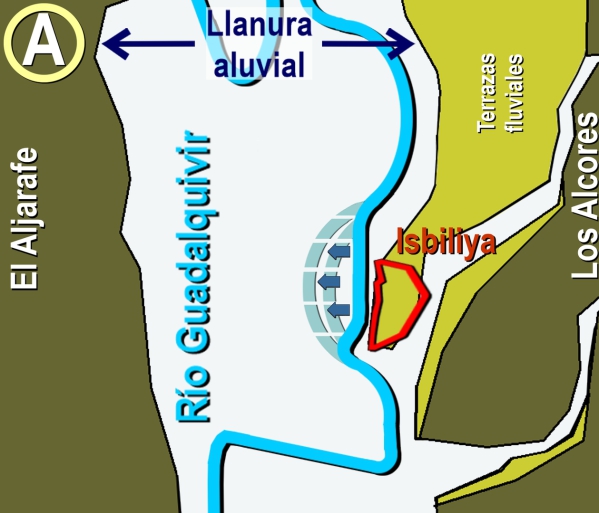

E8-1. Esquema del cauce del Guadalquivir en la época prerromana Emplazamiento de Spal turdetana en las terrazas fluviales. Elaboración propia siguiendo publicaciones y gráficos del Profesor Francisco Borja Barrera.

Por último, en cuanto a la evolución paleohidrográfica del Guadalquivir, el cauce ha sufrido continuos cambios de posición o desvíos en todo su trayecto, y en el entorno de Sevilla no sería diferente con su escasa pendiente. Considerando el recorrido del Guadalquivir entre La Algaba y Coria del Río, existen dos períodos con cambios de mención en el cauce. Uno es anterior a los romanos, en la época turdetana, y el otro en la árabe califal o almorávide del siglo X-XI, coincidiendo con grandes avenidas.

En la época de Spal (imagen superior E8-1), con el avance de la colmatación del Lago Ligustino, aunque se barajan otras posibilidades, una hipótesis es que dos ríos recorrían el valle del entorno de la ciudad. Por el oeste, el río Rivera de Huelva se prolongaba hacia el sur paralelo al Aljarafe por lo que siempre se ha llamado la "madre vieja", desembocando en el Guadalquivir a la altura del asentamiento turdetano de Osset (San Juan de Aznalfarache). Algunos autores consideran que nunca fue un cauce estructural y siempre actuó como tributario en las crecidas.

Y por otro lado, el propio cauce del Guadalquivir, que en el asentamiento turdetano de "Balbilis" (origen no documentado de La Algaba), giraba al este para dirigirse a los Alcores y Spal.

Evolución paleohidrográfica del Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

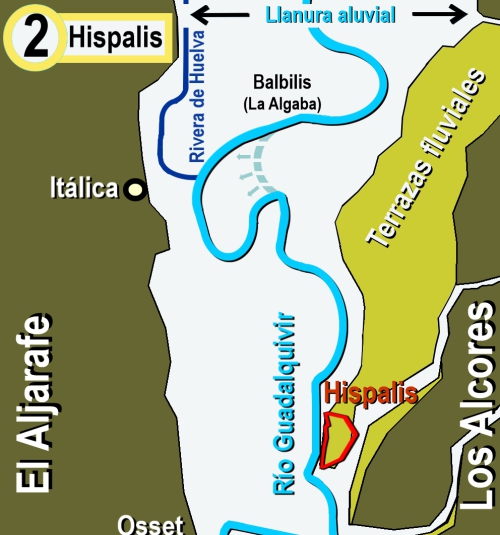

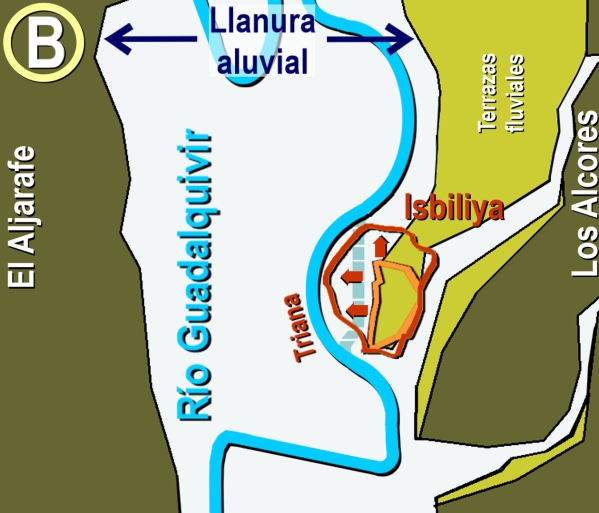

E8-2. El cauce en la época Romana. Rotación del meandro al sur de La Algaba. Expansión de Hispalis en las terrazas fluviales.

En la Spal turdetana, el meandro río abajo de La Algaba rotó hacia el sur y se desplazó al oeste, situación que vivieron en la época romana (E8-2). En la orilla derecha de este gran meandro establecieron el puerto de Itálica, a unos 500m de la ciudad, más elevada en la cornisa del norte del Aljarafe (actual Santiponce).

Con este desplazamiento, el río Rivera de Huelva pasó a desembocar en el nuevo meandro, y la madre vieja, si alguna vez estuvo comunicada, quedaría ya desvinculada sin ningún aporte fluvial, salvo su función tributaria comentada en las crecidas.

Evolución paleohidrográfica del Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

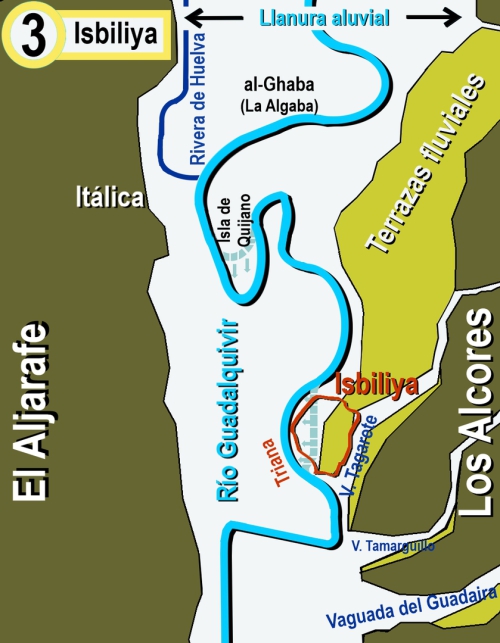

E8-3. El cauce en la época árabe, prolongación del meandro de Isla Quijano, y despazamiento del antiguo cauce en contacto con la ciudad hacia el oeste, con extensión posterior de la muralla.

En la época árabe, tuvieron lugar grandes cambios por avenidas extraordinarias del Guadalquivir. El meandro río abajo de La Algaba, que los árabes ya llamaban al-Ghāba, "el bosque", se prolongó todavía más hacia el sur, limitando la Isla de Quijano (E8-3).

Este gran meandro, que persistió durante siglos, se rectificaría de forma natural en una de las mayores avenidas de finales del siglo XVIII (1796), por el llamado "corte de la Mercadera" (E8-4). Era una de las primeras cortas que estaba proyectado realizar, pero no fue necesario. Su rectificación es el motivo por el que vemos ahora las ruinas de Itálica, que en su día contó con un puerto fluvial, tan separada del río.

Evolución del Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

E8-4. Esquema del cauce del río en el siglo XIX, rectificación del meandro al sur de La Algaba y la corta artificial de La Merlina.

E8-5. Esquema del cauce actual tras la gran obra hidráulica del siglo XX.

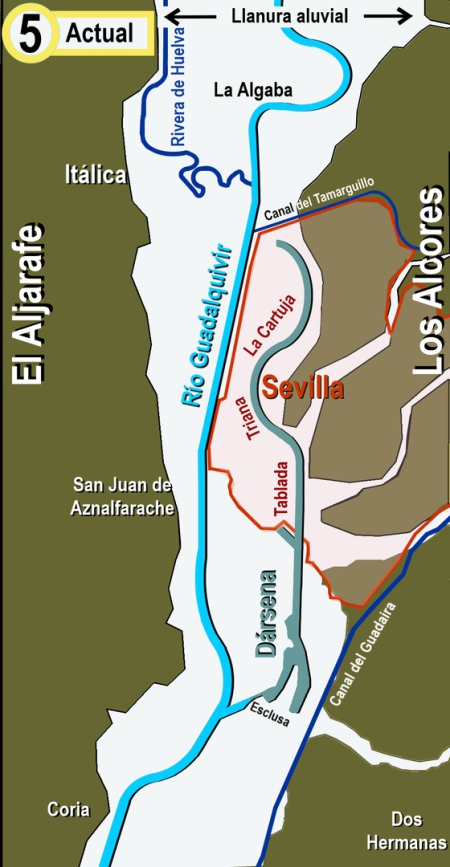

En estos cambios hay que destacar el desplazamiento del cauce que estaba en contacto con la ciudad (E9-A). Por distintas obras y excavaciones realizadas en el centro de Sevilla, se ha constatado que el puerto y la muralla que limitaba con el río, se localizaban más al este que el cauce actual.

Para hacernos una idea, si trazáramos el trayecto del antiguo cauce en un plano de Sevilla, el río se dirigía desde la Puerta de la Barqueta y la Alameda de Hércules, a La Campana, Sierpes, la Plaza Nueva, y en las proximidades de la Catedral hacia el Arenal. Es decir, el antiguo cauce pasaba por el mismo centro del casco antiguo que conocemos hoy, el que en su día fue recinto amurallado almohade (E9-B).

Esquema del desplazamiento del antiguo cauce. Relación con la muralla de la ciudad y la llanura aluvial.

E9-A. Desplazamiento hacia el oeste del cauce del Guadalquivir (siglos X-XI).

E9-B. Extensión de la muralla hacia el norte y el oeste, ocupando la llanura aluvial.

Esquemas de elaboración propia siguiendo publicaciones del Profesor Francisco Borja Barrera.

Siempre se pensó que se trataba de un doble brazo que desecaron los visigodos o los árabes, pero estudios actuales han demostrado que nada más que existió un cauce. El supuesto doble brazo era el antiguo cauce principal, que se trasladó lateralmente hacia el oeste alrededor de un kilómetro tras grandes avenidas entre los siglos X y XI (entre el final de la época califal y principio de la almorávide). Después de la migración natural del cauce, almorávides y almohades extendieron la muralla y la acercaron de nuevo al río (E9-B), ocupando la llanura aluvial.

Si coexistieron en algún momento los dos brazos tuvo que ser en esa etapa y en un tiempo limitado, —si se supone que el traslado fue progresivo tras una serie de grandes avenidas—, en cualquier caso, el cauce principal ya ocupaba su situación actual en el siglo XI, y toda comunicación con el antiguo cauce quedaría interrumpida con la extensión e interposición de la muralla. Durante siglos persistieron lagunas interiores porque eran las zonas más bajas de la ciudad, y la muralla del noroeste fue siempre la de mayor preocupación de los mandatarios, por la continua erosión del terreno y recibir el primer impacto del frente de las crecidas.

Otro gran meandro a la altura de Coria del Río, el torno de La Merlina, se formó también en esta época árabe. Situado en el estrecho de Caura, la salida del río a las marismas, complicaría mucho la navegación durante la etapa castellana por la pérdida de fondo en las curvas de su largo recorrido de 10km en las proximidades de la ciudad, además de dificultar la evacuación del agua en las avenidas del río (E10).

E10. Antiguo Torno de Coria o de La Merlina.

Vista aérea de Google Maps coloreada

2. Navegabilidad del Guadalquivir en distintos momentos históricos

Intentaremos despejar una confusión frecuente, el acceso marítimo de los tartesios, romanos, o árabes, antes y después del distanciamiento de la ciudad del mar, haciendo un recorrido por eventos relevantes de la navegación por el río Guadalquivir.

2.1. La navegación prerromana en tiempos de Spal (siglos VIII al III a.C.)

Fenicios y tartesios, fueron los pobladores del litoral del Golfo Tartésico (E11-A y E11-B). Los fenicios no debieron encontrar obstáculos mayores en la navegación por el golfo, los propios de la navegación costera. Por los restos arqueológicos, los tartesios ya contaban con embarcaciones, las primeras que se conocen en la Península. Su uso sería fluvial y costero, pero convivieron con los grandes navegantes y constructores naúticos del momento, los fenicios y los griegos. Los fenicios no fundaron ciudades interiores, pero se adentraron en el Guadalquivir para negociar con los indígenas, e introdujeron instrumentos como el torno y el horno alfarero para hacer las ánforas y otros envasados de los productos de la vega.

Con el establecimiento de la Spal tartésica, excepto por la incipiente flecha litoral y las islas que comenzaban a formarse en la entrada del Golfo Tartésico (E11-C), la navegación también debió ser libre por el mismo hasta el estrecho de Caura (Coria del Río), el acceso a la ría y Spal. A lo largo del período turdetano, el avance de la colmatación del Lago Ligustino iría limitando la navegación al cauce del río en el entorno de la ciudad, al menos río arriba de Spal. Estrabón describió a los turdetanos como un pueblo marinero, con recursos y numerosas embarcaciones a diferencia de otras poblaciones indígenas conocidas.

E11 (A,B,C,D). Gráficos muy aclaratorios del Profesor Francisco José Barragán de la Rosa, mapas geológicos de la evolución del estuario del Guadalquivir. Enlace http:///fcojose/entornodetartessos

2.2. Navegación durante la dominación romana (final del siglo III a.C. al V d.C.)

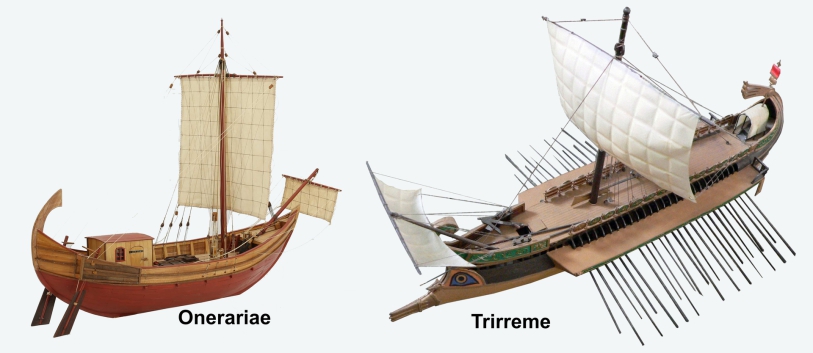

El tema se complica con los datos existentes sobre el río y la navegación durante la Hispalis romana. Es cuando se producen los grandes cambios del Golfo Tartésico y las referencias en los textos antiguos son confusas, incompletas, o se prestan a múltiples interpretaciones. En los primeros siglos de invasión romana (siglos II-I a.C.), la navegación debió ser libre hasta las proximidades de Caura, pero es posible que se fuera limitando a la marea por la pérdida de fondo del golfo, al menos para las embarcaciones del comercio marítimo mediterráneo de mayor calado. Estos barcos, habitualmente de una vela cuadrada, se ayudaban para su gobierno de un par de remos laterales, aunque también disponían de embarcaciones con varias filas de remos derivadas de las griegas como el trirreme, y superiores, que fundamentalmente eran bélicas. Según textos del propio Julio César del siglo I a.C. ("De Bello Civili"), ya existían unos astilleros en Hispalis y el puerto debía funcionar a pleno rendimiento con el trasiego de los grandes mercantes romanos.

Ya comentamos que a partir del siglo I d.C., el progreso de la barra litoral aceleraró la colmatación del Golfo Tartésico. Por la interpretación de antiguos textos del siglo I d.C. de Artemidoro, Pomponio Mela, o Estrabón, la colmatación río abajo de las proximidades de Caura debió ser ya evidente y se diferenciaban dos salidas al mar de la Laguna Tartésica. Según el hispano Pomponio Mela (siglo I d.C.), el río llegaba en un único cauce a una gran laguna, que a poca distancia del mar drenaba por dos bocas al mismo. Aunque hay distintas opiniones, una de esas bocas se relaciona normalmente con Aipora o Ébora (Sanlúcar de Barrameda), y la otra, un "brazo oriental" que se discute si se dirigía a Rota o al Guadalete, o se comunicaban por una serie de canales. La importante ciudad portuaria turdetana y romana de Asta Regia, al norte de Jerez de la Frontera, puede que estuviera relacionada con esta boca oriental. Mela sigue localizando en el siglo I la desembocadura del río a una distancia de navegación que concuerda con la localización de Caura.

Con la colmatación del Golfo Tartésico, la ensenada se iría estrechando entre marismas, limitando la navegación al cauce del río, progresivamente de Caura a Sanlúcar (E11-D), aunque el aspecto en pleamar continuara siendo de una gran laguna que perduraría durante siglos. Es difícil precisarlo, pero la limitación debió ser evidente al menos durante el último tercio de la dominación romana (entre los siglos III y IV d.C.), coincidiendo con el declive del Imperio de Occidente. La colmatación y las marismas de Lebrija cerrarían el brazo oriental en esta etapa, al menos en épocas posteriores no se menciona.

E11-D. Mapas geológicos de la evolución del estuario del Guadalquivir, época romana. Profesor Francisco José Barragán de la Rosa. Enlace http:///fcojose/entornodetartessos

Aunque la lámina de agua en la ensenada era mayor, y probablemente el caudal del Bætis, pronto se haría patente la servidumbre de las mareas. Para maniobrar disponían de los scapharii, conocedores de los bajos fondos del río, que dirigían las embarcaciones ayudados por remolques a remo (scaphæs), necesarios en la entrada al Estrecho de Caura y el puerto, y más tarde en el recorrido por la laguna tartésica para los grandes barcos mercantes a vela. Como gremio alcanzarían gran relevancia en Hispalis, podrían considerarase precursores de los prácticos actuales del puerto. Además de las innovaciones en la producción agraria, ganadera o minera, entre tantas otras cosas, debemos a los romanos las medidas organizativas y de explotación de los puertos, o las normas para la conservación de los cauces navegables, considerados públicos con las obligaciones correspondientes.

Navegación romana río arriba de Hispalis

Respecto a la navegación a Corduba, capital de la Bética, a más de 200km río arriba de Hispalis, con 88 metros de desnivel, según Estrabón se utilizaban embarcaciones de distinto calado:

- Las grandes naves romanas, incluido las del comercio mediterráneo (onerariæ), atracaban en el puerto de Hispalis.

- Hasta Ilipa Magna (Alcalá del Río), a unos 25km entonces de navegación, se utilizaban barcos intermedios (codicariæ), y

- Río arriba de Ilipa, barcazas preparadas de fondo plano o menor calado (lyntres o linteres).

El transporte fluvial resultaba más fácil, rápido, seguro y económico, que el terrestre. Los romanos utilizaron el río Bætis para transportar los productos de la vega, y una parte de su mayor afluente el Singilis (Genil), hasta Astigi (Écija), por su importante zona olivarera (E12). Es posible que tambien utilizaran el Guadalimar y, aprovechando la marea, los ríos que desembocaban en la ensenada o laguna tartésica, como el Mænuba (Guadiamar). También utilizaban la corriente como en otros lugares para las maderadas, transportando los troncos de los bosques del alto Guadalquivir.

Parece que hasta la capital Corduba era posible navegar durante todo el año, según algunos autores gracias a obras de ingeniería como diques para dirigir o retener el caudal, y se discute si se navegaba más allá de Córdoba. Con embarcaciones planas es posible que a Isturgi (municipio de Andújar), y por algunas interpretaciones de los escritos de Estrabón por el río Guadalimar hasta Cástulo (E12) en los meses de mayor caudal. Ambas poblaciones de la actual provincia de Jaén, ya fueron importantes enclaves para griegos y fenicios por su producción ceramista y minera, y contaban con caminos para el transporte.

El eje central de las comunicaciones en la Bética, lo constituía el propio río Baetis y la vía Augusta, construida paralela al mismo, bien señalizada y con numerosos enlaces a las principales ciudades. Estas vías representaban una carta de presentación y una de las mayores aportaciones de la civilización romana en las poblaciones que ocuparon (E12), con ellas lograban la rápida movilización de sus legiones y agilizaban el transporte de mercancias. A partir de este eje central, construyeron y organizaron un entramado de infraestructuras que interconectaban las vías terrestres de las zonas productoras, con la vía fluvial y marítima. Desde las mineras, principalmente en la orilla derecha y Sierra Morena, a las agrarias y alfareras repartidas por toda la vega del Guadalquivir y el Genil. Corduba, como capital administrativa, era un nodo principal de comunicaciones y contaba con su propio puerto. Hispalis, estaba más dedicada al comercio y a la distribución de las mercancias que llegaban del exterior, concentrando la producción destinada a otras zonas del Imperio, especialmente a Roma.

E12. La impresionante red de calzadas romanas en la provincia Bética. Principales vías de comunicación y relación con el río Betis y sus afluentes. Elaboración propia.

Si queréis consultar la recopilación digital más completa realizada hasta el momento de vías romanas, está en itiner-e

(Itiner-e: A high-resolution dataset of roads of the Roman Empire. De Soto, P., Pažout, A., Brughmans, T. et al., 2025)

2.3. Navegación en la Spali visigoda (siglos V-VII)

Durante la Spali visigoda y la Isbiliya árabe, terminaría de completarse la barra de Doñana, continuando las marismas su evolución. La mayor lámina de agua y aspecto de laguna interior en pleamar pudo llegar hasta el siglo X.

Con la caída del Imperio Romano, se sucedieron las invasiones de los bárbaros germánicos o pueblos godos. En Hispalis se establecieron sucesivamente, vándalos (426), suevos (441), y visigodos (461), que permanecieron 250 años en la ciudad. Sin perder Corduba su importancia política, "Spali" fue una ciudad relevante del Reino Visigodo, con aportaciones como la de los hermanos que acompañan a San Fernando en el escudo de Sevilla, San Leandro y San Isidoro.

Con embarcaciones derivadas de las romanas, los visigodos llegaron a tener su propia marina de guerra, pero no eran grandes navegantes como los anteriores. El hallazgo cerca de la Plaza Nueva de un ancla bizantina de dos metros de altura de la segunda mitad del siglo VI, posiblemente por una incursión comercial o bélica, junto a otras embarcaciones menores, prueban la continuidad del puerto marítimo en este período y la situación del antiguo cauce del río.

Aunque hay pocas referencias de la navegación visigoda por el Bætis, se menciona una única desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, y continuaron con el comercio y la comunicación fluvial, con documentación de la llegada a Corduba de productos exóticos de oriente.

Postigo del Aceite de Sevilla (la Puerta de los Barcos almohade del siglo XII). Detalle del escudo de de la ciudad de J.B. Vázquez el Viejo que adorna la parte superior del arco, incorporado en la reforma del conde de Barajas del siglo XVI.

2.4. Navegación en la Isbiliya árabe (siglos VIII al XIII)

Tras la invasión musulmuna del 711-718 y la independización del Emirato omeya de Qurtuba (Córdoba), además de las bondades comerciales que proporcionaba el Río Grande (al-wādí al-kabīr nombre del que deriva "Guadalquivir"), suponía una conexión con el norte de África y la posibilidad de refuerzos o retiradas de tropas en las contiendas bélicas. Pero también permitió la llegada de inesperados invasores como los vikingos, que masacraron la tranquila ciudad del siglo IX, y la vecina población de Korah o Qawra (Coria del Río). El emir de Qurtuba Abb al-Rahman II, logró derrotarlos con sus tropas cordobesas, refortificó la ciudad, construyó unas atarazanas y organizó una red de vigilancia del río.

Abb al-Rahman III, que proclamó el Califato de Córdoba (929-1031), amplió la flota y la presencia naval en el Mediterráneo. Qurtuba era entonces una de las mayores y más importantes ciudades, centro del imperio musulmán de occidente.

Tras la división del Califato, Isbiliya pasó a ser la capital de uno de los reinos de taifas, y continuaría con la invasión almorávide (1090 a 1146), y segundos reinos de taifas. Con los almohades (1147 a 1248), Isbiliya fue la capital de al-Ándalus o territorio ocupado de la Península. Los almohades, entre otras grandes construcciones, como la Mezquita y su alminar (Giralda) o la reconstrucción del acueducto romano de Carmona, extendieron y refortificaron la muralla, alzaron la Torre albarrana del Oro en el puerto, y el Castillo de Gabir en la otra orilla del río, comunicado con la ciudad por el Puente de Barcas (1171).

Estas últimas construcciones serían claves para la defensa. El propio río constituía una barrera en las contiendas bélicas, el Puente de Barcas impedía la navegación a los invasores y permitía el abastecimiento de víveres y tropas desde Niebla. Fue el primer puente y el único en todo el bajo Guadalquivir durante siete siglos, hasta su sustitución a mediados del siglo XIX por el Puente de Triana. Con la fortaleza y el Puente de Barcas, crecería el arrabal de Triana.

Los árabes tenían conocimientos más avanzados de navegación, instrumentación, cartografía y astronomía, que sus contemporáneos occidentales, anclados durante la Edad Media en las formas de navegación y en las antiguas creencias. El transporte fluvial de mercancias a Qurtuba continuó por los escritos del tiempo del emir Abb al-Rahman II, que gustaba ver atardecer con la entrada de los barcos del puerto, y sería intensa con el esplendor del califato, pero la documentación se pierde en los últimos siglos de ocupación.

E13. Arriba, "Rendición de Sevilla a San Fernando", Andrés Bertrán, 1758. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Debajo, "Reconquista de Sevilla", recreación del sitio de Sevilla con Bonifaz rompiendo el puente de Barcas frente al castillo de Gabir, https://revistadehistoria.es Impresiona de Arturo Redondo, no localizada.

2.5. La navegación en la Sevilla castellana, desde mediados del siglo XIII

La Reconquista de Sevilla por Fernando III en 1248, se decidió finalmente gracias a la flota del norte de Ramón de Bonifaz, reclutada por el rey. Sus barcos, desde el Cantábrico se dirigieron al sur bordeando la costa, venciendo a las naves árabes del Estrecho y el río, remontando este hasta Isbiliya. En su segunda embestida con la proa reforzada, lograron romper el Puente de Barcas y sus cadenas (E13). De esta forma, se completó el cerco de la ciudad y se impidió su abastecimiento, obligando al caid Axataf a rendirse tras quince meses de asedio.

En agradecimiento, el Rey Santo nombró a Bonifaz almirante de la primera marina de guerra castellana. Poco después, su hijo Alfonso X el Sabio, ordenó la edificación de las Reales Atarazanas de Sevilla en 1252. Precisaba naves para controlar el Estrecho y evitar nuevas incursiones desde el norte de África.

La flota castellana y la aragonesa del Mediterráneo, pueden considerarse el origen de la Armada Española tras la unificación de los Reyes Católicos, una de las más antiguas e innovadoras del mundo, origen entre otros de la Infantería de Marina. Las fundiciones de San Bernardo, que darían lugar a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, ayudaron a dotar de defensas las islas, las nuevas colonias y la Flota de Indias.

E14. Del éxito de la gesta de Bonifaz deriva la curiosidad de que muchas poblaciones de Cantabria y Asturias, de las que partieron los barcos, representan en sus escudos la Torre del Oro y las cadenas, incluso el de la Comunidad Cántabra, o los de Santander, Avilés, Laredo,...

En cuanto a la navegación hasta Córdoba, los últimos documentos datan del siglo XV, aunque todavía se seguiría utilizando el río para determinados transportes como madera, o el carbón de las minas de Villanueva en el siglo XVII, o cereal durante la ocupación francesa de principios del siglo XIX.

Desde el siglo XVI existieron múltiples proyectos para restaurar la navegación hasta Córdoba, incluso tras la llegada del ferrocarril, pero nunca llegaron a concretarse. El más reciente es un sistema de esclusas que se inició en la Presa de Alcalá de 1931, con la pretensión de construir otras río arriba. Pero la esclusa de Alcalá nunca se llegó a utilizar con ese propósito y se perdió el interés con otros embalses construidos río arriba que anularon la posibilidad.

E15. Recreación de Arturo Redondo de la ciudad en el siglo XVI (El Arenal), con motivo del V° Centenario de la primera vuelta al mundo. http://arturoredondo.blogspot.com

2.6. Gloria, ocaso y resurgimiento del puerto de Sevilla

El esplendor del siglo XVI

Tras el Descubrimiento de América en 1492, el siglo XVI fue el de mayor esplendor del puerto y la ciudad por el monopolio del comercio con el nuevo mundo. Sevilla se transformó en la ciudad más poblada de España y una de las más influyentes y principales de la época, con representación de múltiples naciones.

En 1519, Magallanes partió de la ciudad con cinco naos para explorar nuevas rutas comerciales (E15). Regresó tres años después solo la Nao Victoria con Sebastián Elcano, completó la primera vuelta al mundo confirmando la esfera terrestre.

Las Flotas de Indias (1522), en sus más de dos siglos de existencia durante el monopolio del comercio de Indias, sobrepasaba el centenar de barcos en sus viajes, hasta 140 en la mejor época, entre naos de carga y los galeones de guerra que las escoltaban. Controladas por la Hacienda Real y la Casa de Contratación en sus salidas y entradas, representó una revolución naval —primer convoy de una Armada—, y una revolución de las rutas marítimas llegando a conectar tres continentes. A las rutas americanas se añadió el Galeón de Manila y su "tornaviaje", la travesía más larga y primera ruta atravesando el Pacífico, que intercambiaba cargamentos por tierra con la Flota de Indias anclada en la costa atlántica. Las aportaciones a la Armada, convirtieron al Imperio o "Reino de España y de Indias", en la mayor potencia naval. La Casa de Contratación (1503-1778), además de administrar y encargarse de lo necesario para los viajes, fue uno de los centros principales de cartografía y una pionera escuela naval de la Armada.

E16. Grabado del siglo XVI atribuido a Alonso Sánchez Coello. Museo de América de Madrid.

El hundimiento económico

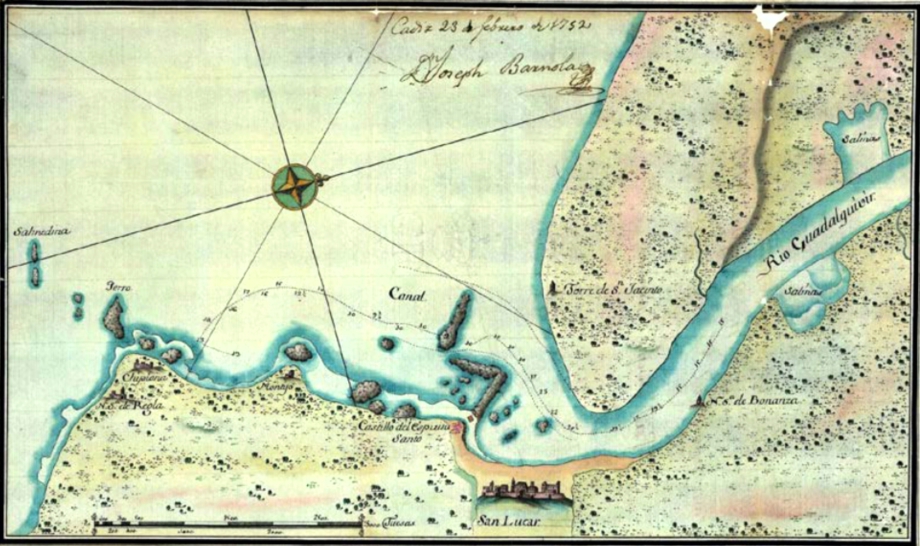

Además de la peligrosa barra de Sanlúcar en la entrada al Guadalquivir (E18), los meandros y su pérdida de fondo irían dificultando la navegación por el río, lenta y de riesgo para los barcos cargados que llegaban de América. Cuando se perdía la marea o los días sin viento, tenían que esperar fondeados, y en algunos tornos se precisaban alijos y remolques desde tierra con sirgas, que encarecían y retrasaban la llegada a puerto varios días. Antes de los bajos más comprometidos del río, se habilitaron fondeaderos y caminos de apoyo en tierra para la sirga y el alijo. Además de los múltiples hundimientos en la barra de Sanlúcar, hay documentados en el Guadalquivir 15 naufragios de barcos entre los siglos XVI y XVII, varios de ellos en Coria del Río ya cerca de Sevilla.

A pesar de todo, era el puerto elegido por estar protegido de piratas, y de la mayor lacra, el contrabando. En 1680 se decidió que Cádiz sirviera de Puerto de Indias, y en 1717 se trasladó también la Casa de Contratación, hasta la liberación del comercio por Carlos III en 1778.

E17. El Galeón Andalucía en Sevilla. Réplica de los galeones del siglo XVI y XVII que cruzaban el Atlántico y el Pacífico. Construido en 2010 en Punta Umbría (Huelva).

La disminución del comercio de Indias y finalmente su pérdida, motivó la despreocupación por el río y mayor deterioro de la navegación, con el hundimiento económico de la ciudad, que se prolongaría durante el siglo XVIII con otras calamidades como inundaciones, epidemias, o la emigración y despoblación, anclando a Sevilla en su desarrollo, en la pobreza y el predominio de una población marginal.

Según un informe de finales del siglo XVIII solicitado a los prácticos del río, en 1794 existían tres zonas obligadas de alijo. La última era en Coria del Río con los tornos de la Merlina, 10km de muchas horas de navegación por su escaso fondo a las puertas de Sevilla, por lo que Coria sirvió de apeadero de pasajeros y de carga para la salida de muchas mercancias. Y todavía quedaban para llegar a puerto, la Punta del Verde y la de Los Remedios con la curva de Los Gordales, a sortear para poder entrar y salir de la ciudad.

E18. La peligrosa barra de Sanlúcar, entrada a la ría del Guadalquivir en el siglo XVIII. Joseph Barnola, 1752.

La recuperación

Finalizando el siglo XVIII, por el deterioro económico y el ciclo de avenidas que sufría la ciudad, se concretó por fin el proyecto de la primera corta artificial del río en las marismas, la Corta de la Merlina, continuada con La Fernandina y Los Jerónimos en el siglo XIX*. Estas cortas, además de facilitar la evacuación del agua en las crecidas, restituyeron la navegación y rectificaron el trayecto del río, reduciendo su recorrido. Pero el antiguo puerto del Centro resultaría insuficiente para la demanda, siendo el siguiente objetivo de mejora.

Otra prueba de la recuperación en el siglo XIX, es la creación de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir con la construcción en 1817 del primer barco español a vapor en los astilleros de Los Remedios (Triana). Con su propulsor y escaso calado, el "Real Fernando" mejoró considerablemente los tiempos de travesía con mayor autonomía. Los barcos metálicos con motor de explosión, batirían después todas las cifras de navegación en cuanto al tamaño, carga, velocidad o autonomía.

Durante el siglo XX, con la Corta de Tablada en el entorno de Sevilla y su extenso nuevo puerto del Plan de Luis Moliní, librando las curvas de la Punta del Verde, San Juan y los Gordales, la ciudad recuperó su importancia marítima. Además, gracias a este doble brazo, las siguientes cortas de Delgado Brackenbury y Mariano Palancar (cortas de la Vega de Triana y de La Cartuja), alejaron el curso vivo del río del casco urbano, cerrando el tramo que estaba en contacto con la ciudad, la Dársena del Guadalquivir, que minimizó el riesgo de inundaciones. La esclusa de la Dársena mantiene el nivel de agua en la ciudad y permite a la vez el tráfico del puerto, aunque el río precise dragados periódicos por persistir naturalmente la dependencia de la marea y limitación para el calado de los mayores barcos mercantes y turísticos.

Actualmente, el río está incluido en la Red Europea de Vías Navegables, la "Eurovía del Guadalquivir E60.02", de 90km desde Chipiona a la Esclusa del Puerto de Sevilla, que permite hacer el recorrido en 5h a barcos de gran tonelaje y hasta 7,2 metros de calado.

* Ver la página "Obra hidráulica de defensa"

Ampliado en 2025

Mapa del Sitio y otros accesos a pie de página