Muralla y Puertas de Sevilla

A. Las Puertas de Sevilla

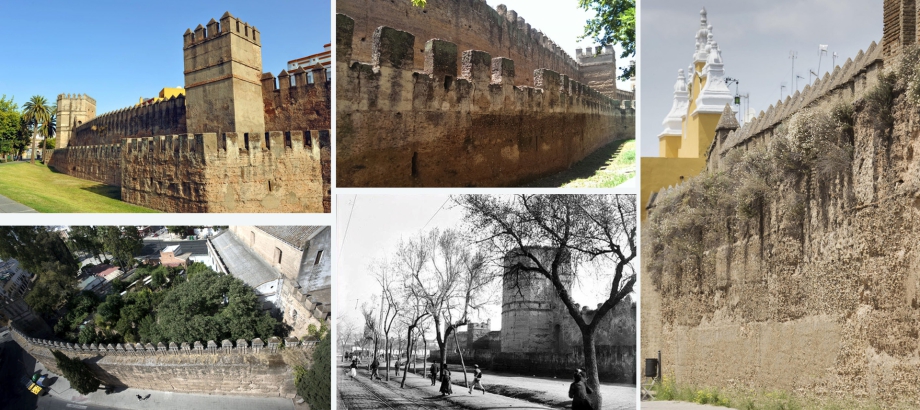

B. Imágenes de tramos de la muralla y torres que perduran

C. Un recuerdo histórico

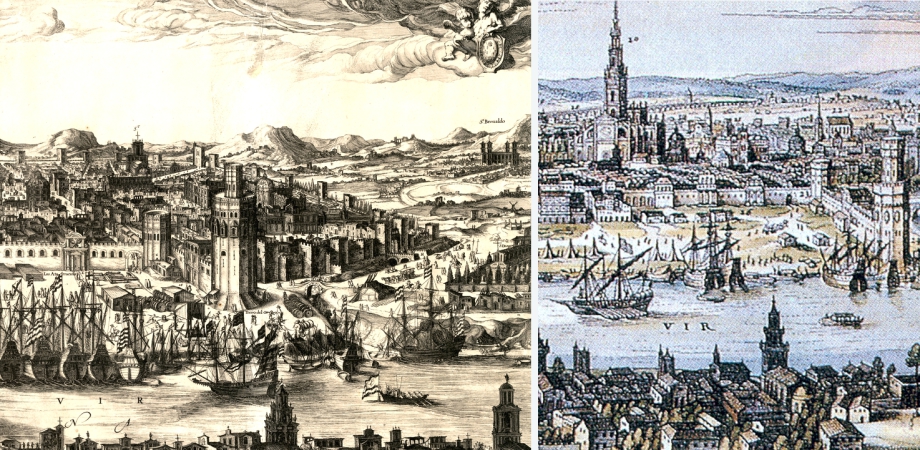

La muralla y sus puertas, supondrían actualmente el mayor monumento de la ciudad, por su extensión, historia, o su diversidad arquitectónica y artística. Porque en su tiempo, Sevilla fue el mayor centro histórico amurallado del mundo y podría continuar siendo uno de los mayores, por superficie, 300 hectáreas, sus más de 7 kilómetros de muralla (7.400m), y sus 166 torres, pero se derribaron casi por completo en el siglo XIX.

A las quince puertas principales habría que añadir puertas internas y postigos abiertos en la muralla de menor importancia, como los postigos internos del Arquillo de la Plata o del Alcázar, que todavía seguimos disfrutando, o los desaparecidos Postigo de San Antonio en la muralla oeste, del Cuco y de la Feria al norte, o del Jabón en la Judería. Entre todos, el número de puertas y postigos sobrepasaba la veintena antes de los derribos.

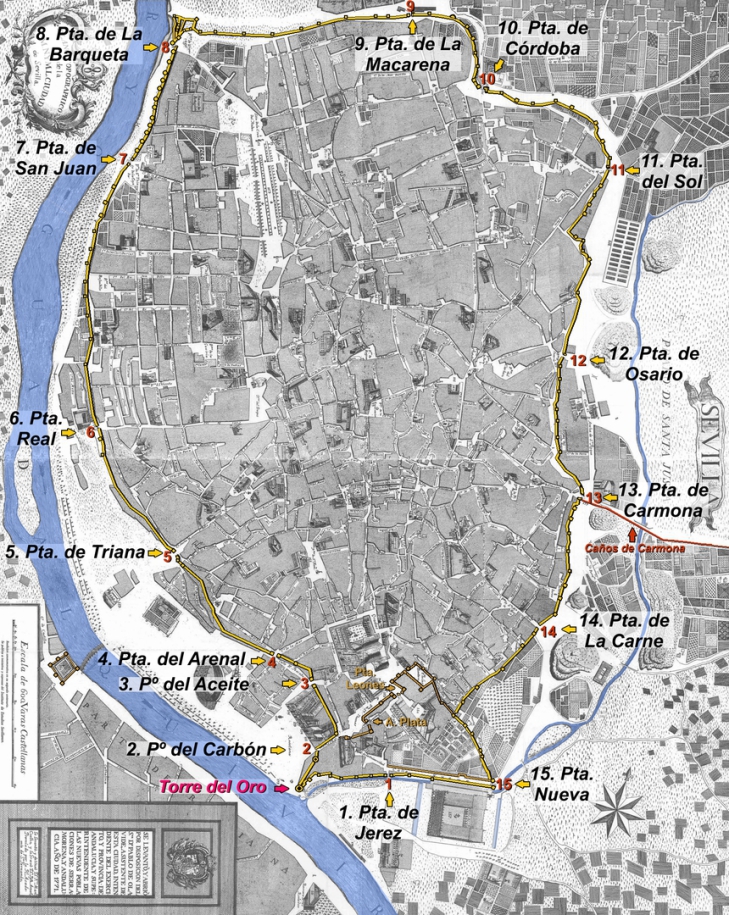

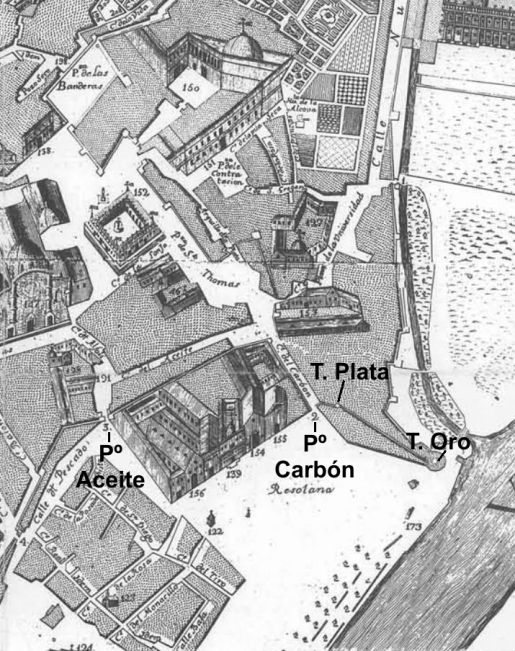

Comenzaremos esta breve descripción de las Puertas de Sevilla por el sur, y seguiremos el orden del plano de Olavide del siglo XVIII en sentido de las agujas del reloj. Los postigos menores los citamos entre las puertas principales según su localización.

A. Las Puertas de Sevilla

Localización de las Puertas y Postigos de Sevilla en el plano de Pablo de Olavide de 1771

Documentación gráfica de las puertas de la ciudad

La información existente sobre las puertas de la ciudad parte prácticamente de la época árabe, pero existen muy pocos datos de las características formales y arquitectónicas de esta época y de los primeros siglos tras la Reconquista. No es hasta el siglo XVI, con las grandes reformas que se efectuaron, que empezó a detallarse más en los escritos las obras y cambios realizados en las puertas de la ciudad.

Y si hablamos de representaciones gráficas nos tendríamos que ir al siglo XIX, poco antes del derribo, o conformarnos con algunos grabados del siglo XVI o XVII, que ofrecen alguna información, aunque escasa, del Arenal o del Postigo del Carbón.

Sólo existen fotografías de las últimas reconstrucciones de las puertas "mayores" poco antes de su derribo, como de la Puerta de Triana, de Jerez, o las de Carmona y la Carne. De las consideradas puertas "menores", por su tamaño o porque por su situación tenían menos tránsito y actividad mercantil, una de las principales fuentes son las trece litografías que Bartolomé Tovar realizó para el libro "Memoria histórico crítica de las riadas y grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, desde principios del siglo XV hasta nuestros días" de Francisco de Borja Palomo y Rubio, publicado en 1878, unos diez años después de los derribos. Precisamente como crítica del autor a este desastre patrimonial, como ya comentamos en la página dedicada a las grandes avenidas del río.

Otra fuente que ha servido de ayuda para conocer algunos aspectos, han sido los dibujos de Richard Ford, un viajero e hispanista inglés que plasmaba en sus dibujos los monumentos y paisajes de las ciudades que visitaba, en este caso de Sevilla en la tercera década del siglo XIX. En la época de Ford, coincidieron también en la ciudad pintores románticos como el local Joaquín Domínguez Bécquer, o el gallego Pérez Villaamil y el escocés David Roberts, que en sus obras representaron alguna puerta o detalles de las mismas. También aportan cierta información de sus proporciones, orientación, o la disposición de las torres, los planos modernos a escala de la ciudad a partir del siglo XVIII, como el plano de Olavide.

Con estas representaciones se han resuelto muchas dudas, y en algunos casos son el único testimonio gráfico existente. A partir de ellas, se han podido realizar maquetas a escala de puertas prácticamente desconocidas hasta ahora, y actualmente existen representaciones digitales tridimensionales encajadas en el entorno urbano.

A.1. Puerta de Jerez

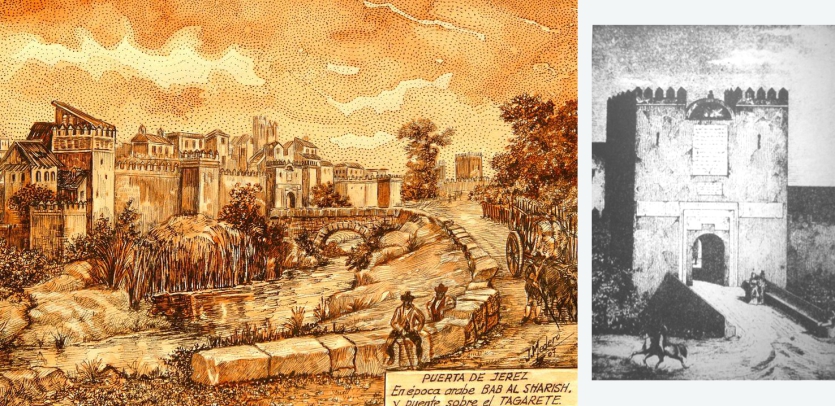

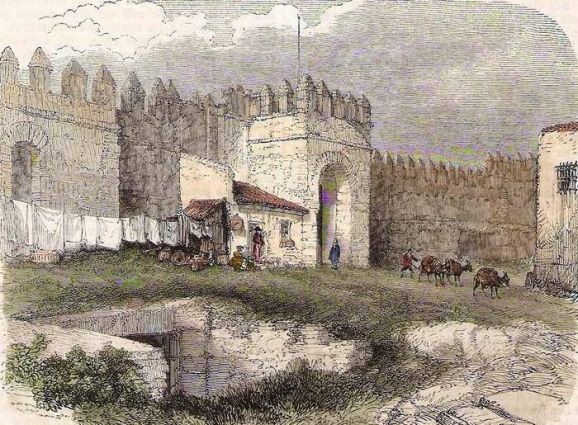

Arriba, representaciones de la Puerta árabe reconstruida en el siglo XVI con el puente sobre el Tagarete, la de la izquierda de J. Medero. Debajo, fotografías de la última reconstrucción neoclásica de 1846.

La Puerta de Jerez, Bab al-Faray, tiene su origen en el siglo XII con la extensión de la muralla de Alí ibn-Yúsuf.

La puerta almorávide era un arco con rastrillo cubierto por una bóveda, y flanqueado por dos torreones almenados (imágenes superiores), y estaba defendida por una barbacana como el resto de la muralla sur. La disposición inicial de las puertas almorávides respecto a la muralla, era en recodo, y la mayoría, como en este caso, fueron rectificadas en el siglo XVI por Hernán Ruiz II en tiempos de Felipe II. Y posiblemente a la reconstrucción de la puerta en el mismo siglo del asistente Francisco Zapata y Cisneros, se deba la placa fechada en 1578 con la famosa inscripción sobre el origen de la ciudad y su muralla, que ahora se encuentra distante en la calle Maese Rodrigo:

"Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el rey santo me ganó con Garci Pérez de Vargas".

En 1836 se le despojó de sus torres y se ensanchó el arco, y en 1846 se reconstruyó de nuevo de estilo neoclásico (fotografías inferiores), un amplio vano con un par de columnas a cada lado, y una lápida central flanqueada por dos leones de piedra sobre su friso y cornisa. Fue derribada en 1864, sólo 18 años después de su construcción.

Situada en la muralla sur, era una de las puertas mayores de la ciudad, y de ella partía el camino a Jerez del que deriva su nombre. Para acceder a ella desde el exterior, había que cruzar un puente sobre el arroyo Tagarete, cuyo cauce discurría pegado a la muralla como un foso defensivo, hasta su desembocadura en el Guadalquivir al lado de la Torre del Oro.

La Puerta de Jerez estaba más al este de lo que se suele pensar. Siguiendo referencias actuales se situaría entre la fuente de Hispalis y el centro de la calle San Fernando, próxima a la esquina y entrada del Hotel Alfonso XIII.

Durante seis siglos la muralla sur no tuvo interrupciones desde la Puerta de Jerez hasta la Torre del Oro en el río, desde que los almohades construyeron la torre para defender el puerto en 1221, hasta que en el siglo XIX se derribó el paño de muralla que la unía a la ciudad para ensanchar el paseo (1821).

Por otro lado, en el siglo XVIII, con la construcción de la Fábrica de Tabacos y la calle San Fernando, se canalizó bajo el suelo de esta última el Tagarete, pero el resto del recorrido por la Puerta de Jerez hasta el Guadalquivir, no se llegaría a completar hasta 1858, momento en el que se pudo cubrir el terreno y eliminar los puentes del Tagarete. Finalmente, el derribo de la Puerta en 1864 y, sobre todo, los importantes ensanches realizados con la demolición de múltiples edificios para la Exposición de 1929, darían a la Plaza de la Puerta de Jerez su aspecto actual. Si la Puerta permaneciera en su lugar, sin duda la Plaza tendría otro valor histórico y artístico, pero como tantas otras se perdió.

La leyenda de la Virgen de la Antigua

Según la leyenda, Fernando III entró por la Puerta de Jerez de incógnito durante el asedio a la ciudad por mandato de la Virgen de los Reyes. Para conseguir la victoria, debía rezar a la Virgen de la Antigua, que desde los tiempos visigodos y tras diversas vicisitudes había quedado oculta tras una pared de la mezquita mayor. Un ángel condujo al rey a la mezquita y pudo verla a través del muro, liberándola en su primera orden cuando entró triunfante con sus tropas en la ciudad.

La Capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla, está vinculada a esta leyenda. La Capilla tiene un extraordinario retablo presidido por un fresco de la citada Virgen, y durante siglos se pensó que se trataba de la milagrosa pintura, pero en el siglo XX los investigadores constataron que la obra es posterior a la reconquista de Sevilla. En cualquier caso, y de forma intencionada o no, se pintó en uno de los pilares que se respetaron de la antigua mezquita almohade al construir la Catedral. Aunque originariamente se encontraba en la entrada de la Capilla de San Pedro, posteriormente se tasladó a su ubicación actual para dedicarle su propia Capilla.

A.2. Postigo del Carbón

Detalle de grabados del siglo XVI con el Postigo del Carbón flanqueado por la Torre de la Plata. Debajo, la zona en el Plano de Olavide del siglo XVIII

El Postigo del Carbón, estaba situado en la embocadura de la actual calle Santander, entre las Reales Atarazanas y la Torre de la Plata, dando acceso a la calle Santo Tomás y la Catedral, o continuando recto por el Arquillo de la Plata, a la Casa de la Contratación y el Alcázar.

Por este Postigo salió Axafat desde el Alcázar para rendirse a Fernando III en el Arenal, y entró la mayor parte de mercancías procedentes de las Indias. Inicialmente las mercancias desembarcaban más al norte, en la Puerta del Ingenio o de San Juan, hasta que se construyeron los muelles de la Torre del Oro y la nueva Aduana. Es posible que antes de esta obra del siglo XVI, el antiguo Postigo estuviera más hacia el interior de la ciudad, más próximo a Santo Tomás.

También se le llamó Postigo de los Azacanes, palabra árabe referida a los aguadores o porteadores de agua, o Postigo de las Atarazanas por su proximidad al edificio. Más tarde, Postigo del Oro por el comercio de Indias y el trayecto que seguía el oro desde el puerto al Alcázar, y finalmente Postigo del Carbón, porque era la calle donde este se vendía.

Como ya se ha mencionado, se reconstruyó en el siglo XVI, y fue derribado en 1868, persistiendo una pequeña parte de su muro al lado de la Torre de la Plata, adosado a una nueva edificación con un azulejo en su pared de la Virgen del Carmen (imágenes del apartado B). Este tramo de la calle hasta el Paseo de Colón, ha sido renombrada "calle Postigo del Carbón".

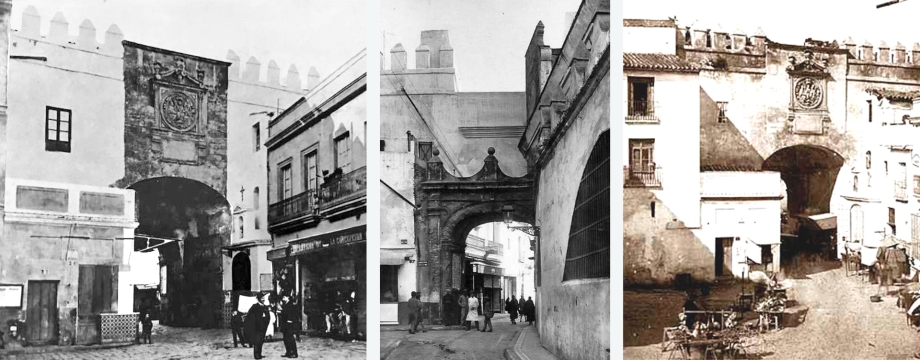

A.3. Postigo del Aceite

Postigo del Aceite. Arriba, a izquierda y derecha, el frente intramuros, y en el centro, el frente extramuros con las Reales Atarazanas a su derecha. Debajo el postigo intramuros con el escudo de Sevilla del siglo XVI, y la Capilla de la Pura y Limpia a su derecha.

El Postigo del Aceite, es una de las tres puertas de la ciudad que se salvó de los derribos del siglo XIX. Se construyó en el siglo XII con la extensión almorávide, y también se le llamó Postigo de la Alhóndiga y de la Aceituna, y anteriormente Bad al-Qatay o Puerta de Barcos, seguramente por su proximidad a las antiguas atarazanas árabes o al puerto.

Es un arco almenado situado en la actual calle Almirantazgo, que fue reformado en 1573 y tiene el escudo más antiguo de la ciudad en su frente interno. En el siglo XVIII se abrió una pequeña capilla intramuros en un lateral dedicada a la Inmaculada, la Capilla de la Pura y Limpia, y extramuros, en la pared de las Atarazanas, un azulejo ya del siglo XX del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad del Baratillo.

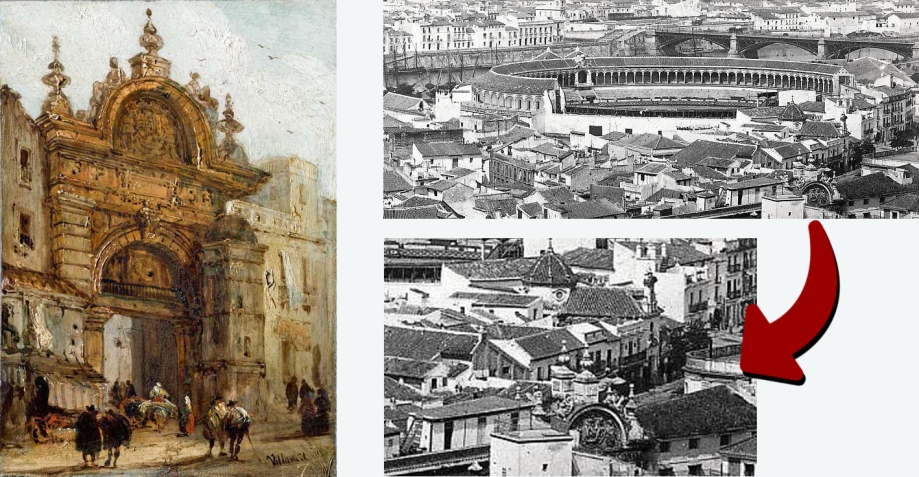

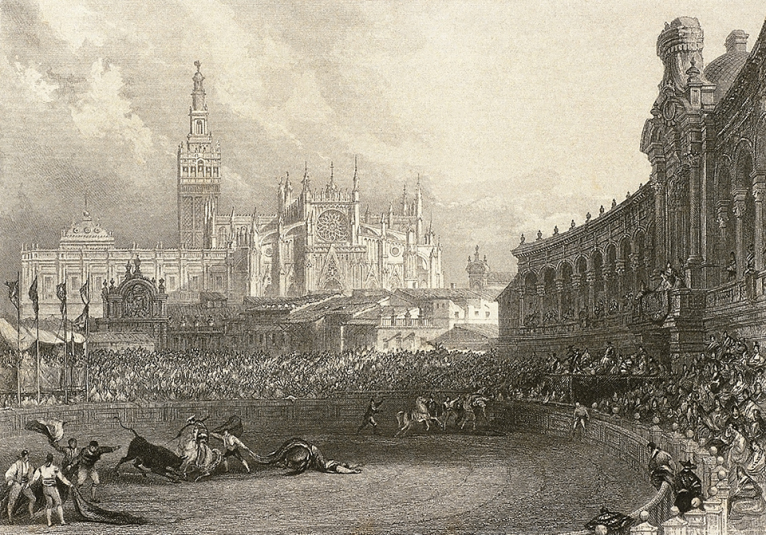

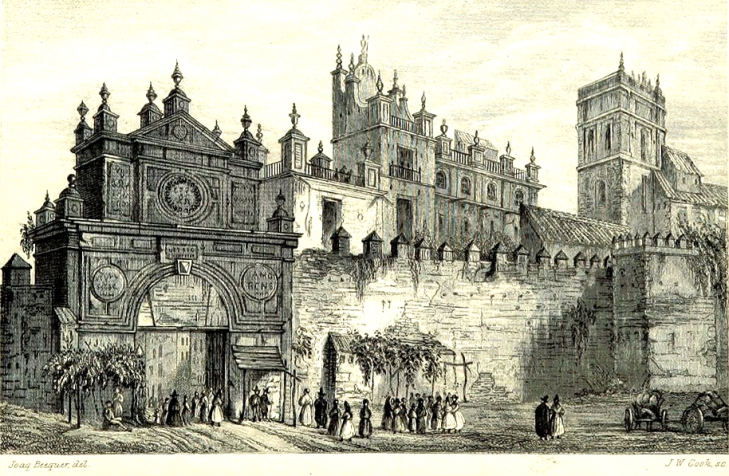

A.4. Puerta del Arenal

Pintura de Pérez Villaamil de la última reconstrucción de la Puerta del Arenal del siglo XIX. A su derecha y en el centro, fotografía y grabado de David Roberts en los que se aprecian detalles de los adornos superiores. Debajo maqueta, azulejo y litografía de Bartolomé Tovar de la reconstrucción de 1734.

La Puerta del Arenal, era la comunicación principal de la ciudad con el puerto. Estaba situada en la actual calle García de Vinuesa, en su confluencia con la calle Castelar, Harinas y Arfe, e irónicamente, la puerta se derribó durante el mandato del alcalde García de Vinuesa.

Deriva de la extensión almorávide del siglo XII y seguramente también fue una torre-puerta en recodo con una barbacana. Reedificada y aumentada de tamaño en 1566 con un frontón triangular y las lápidas conmemorativas de Felipe II y el escudo de la ciudad, como en otras puertas renacentista del siglo XVI. También se actuó en ella en 1734 y 1757, y fue reconstruida de nuevo en 1854 con un frontón circular central, muy próximo a su definitivo derribo de 1864.

Muy castigada siempre por el Guadalquivir, su situación a menor altura y cercanía del río, servía de referencia en las crecidas e inundaciones, y en ella se anotaban los niveles que alcanzaba el agua. Es una de las puertas que permanecía abierta por la noche, con el trasiego y los habituales inconvenientes de los barrios de las ciudades marítimas con puerto.

En las imágenes, arriba y a la izquierda, pintura de Jenaro Pérez Villaamil realizada entre 1835 y 1839. Salvo esta obra de la última reconstrucción de la Puerta, las únicas imágenes y documentación que hemos encontrado, son realmente fotos y grabados de la inacabada entonces Plaza de Toros de la Maestranza, cuya obra iniciada a mitad del siglo XVIII sobre la antigua plaza de madera de los maestrantes, se prolongaría mucho en el tiempo y no se concluyó hasta 1881. Gracias a que no se habían completado sus gradas, en estas representaciones de las corridas de toros se puede ver de fondo y parcialmente la Puerta del Arenal. En la extraordinaria fotografía superior de la derecha de 1862-1863, muy cercana por tanto al derribo, se puede ver el frontón intramuros. En el centro, el grabado de la Maestranza de David Roberts de 1833, con el frente externo de la Puerta visto desde la Plaza de Toros con la Catedral al fondo.

Las imágenes inferiores, de estilo renacentista con el frontón triangular y alegorías a la abundancia a cada lado, pertenecen a la reconstrucción de 1734, como reza su inscripción: "CVRA REVM PVBLICARVM" "A HONRA Y GLORIA DE DIOS RENOVOSE AÑO DE MDCCXXXIV", y corresponden a una maqueta expuesta por el Ayuntamiento y al azulejo que se encuentra en la calle Arfe indicando su antigua ubicación. Ambas derivan del grabado de la derecha, uno de los trabajos realizados por Bartolomé Tovar sobre las puertas de la ciudad en 1878. Como ya mencioné, aunque se publicaron después del derribo, para algunas puertas de la ciudad estos grabados y algunos dibujos, son la única representación gráfica existente.

A.5. Puerta de Triana

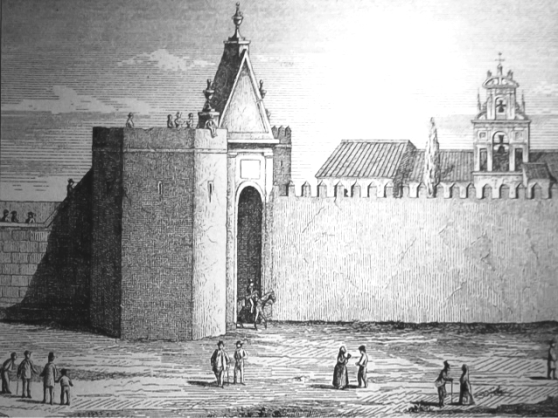

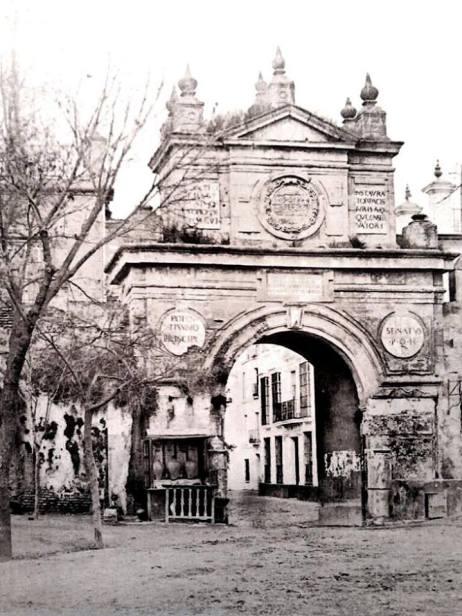

La Puerta de Triana, grabado de Petrus Tortelero de la entrada de Felipe V en la ciudad en el siglo XVIII y fotografías del XIX

La Puerta de Triana, era una de las mayores, y su derribo a pesar de la oposición popular, supuso una gran pérdida patrimonial para la ciudad. Se encontraba frente al Puente de Barcas, en la calle Reyes Católicos, la única comunicación del arrabal de Triana y el Aljarafe con el centro de la ciudad.

Fue la única puerta árabe de tres arcos, y se reubicó y reconstruyó en 1585 de estilo renacentista. Un arco con un par de columnas a cada lado, que sostenían un cuerpo superior con un balcón corrido, rematado con un frontón triangular con escudos de la ciudad, armas reales y adornos. Es la puerta por la que entró Felipe V en 1729 (grabado de la izquierda e inferior de Petrus Tortelero), y en su interior existía una prisión para los reos de la nobleza, el "Salón del Castillo".

Derribada en 1868, dejó su espacio a las obras del Puente de Triana y a la estación ferroviaria de la Plaza de Armas. Parte de sus restos se emplearon en una casa de la calle San Eloy del constructor encargado del derribo como forma de pago, y otros restos de las columnas se encuentran en el zoo de Jerez de la Frontera tras una subasta.

Una de las placas conmemorativas decía: "Siendo poderosísimo rey de las Españas y de nuestras provincias por la parte del orbe Felipe II, el amplísimo regimiento de Sevilla juzgó deber, ser adornada esta puerta nueva de Triana, puesta en nuevo sitio, favoreciendo la obra y asistiendo a su perfección Don Juan Hurtado de Mendoza y Guzmán, Conde de Orgaz, superior vigilantísimo de la misma floreciente ciudad en el año de la salud cristiana de 1588"

A.6. Puerta Real o de Goles

Puerta Real, fotografía de 1856 intramuros, con el escudo de la ciudad y las dos capillas laterales, y dibujo de Richard Ford también del interior de la Puerta de 1832

La Puerta de Goles o Puerta Real, como las anteriores, es una de las puertas de origen almorávide de Alí ibn Yúsuf, y se localizaba en la muralla oeste de la ciudad, en la ahora calle de Alfonso XII y su confluencia con la cuesta de San Laureano y la calle Goles.

La antigua puerta, Bab er Goles, posiblemente una torre-puerta, o un arco defendido por una torre, fue totalmente reconstruida en 1565 y derribada en 1862, sólo se conserva un trozo del paño de su muralla con una de sus antiguas placas y un azulejo que recuerda su ubicación (imagen en apartado B).

Antiguamente se pensaba que el nombre de la puerta almorávide de "Goles" podía ser una desviación popular árabe de "Hércules", y que este estaba representado en ella, pero no es nada creible en una puerta árabe de origen. La reconstrucción del siglo XVI era un arco con un cuerpo superior rectangular adornado en su frente interior con el escudo de Sevilla y en el exterior con las armas de Felipe II, habitual en las puertas renovadas de la época. Intramuros y en los laterales del arco, tenía las capillas de la Virgen de las Mercedes y el Cristo de la Redención.

Fue la puerta por la que entró Fernando III en la ciudad tras la rendición de los almohades, y Felipe II en 1570, origen del nombre de Puerta Real, aunque la entrada habitual de los reyes siempre fue la Puerta de la Macarena.

Postigo de San Antonio, abierto en la muralla entre la Puerta Real y la de San Juan en el siglo XVII, para comodidad de los frailes del Convento de San Antonio de Padua, que asistían a los enfermos y necesitados del puerto y los arrabales.

A.7. Puerta de San Juan

Puerta de San Juan o del Ingenio

La Puerta de San Juan de Acre, o Puerta de San Juan, se llama así desde el siglo XVI por la cercanía de la Iglesia del mismo nombre. Anteriormente era conocida como la Puerta del Ingenio, porque allí se situaba un mecanismo para desembarcar las mercancias del muelle.

Respecto a su situación, hablamos de la actual calle Guadalquivir en su confluencia con Torneo, tramo que recientemente se ha renombrado "calle Puerta de San Juan".

Aunque no existen referencias arquitectónicas anteriores al siglo XIV, es muy probable que fuera una única torre en recodo con barbacana, como otras puertas almorávides, y que en su reconstrucción, al menos la del siglo XVIII (1757), se añadiera una segunda torre como parece derivarse del plano de Olavide. Fue derribada en 1864.

Por su situación en la muralla oeste, próxima al río, era de las puertas y muralla más castigadas por las crecidas e inundaciones. Las 12 torres entre la Puerta de San Juan y la Puerta de la Barqueta, eran circulares, a diferencia de la planta cuadrada habitual de las torres del resto de la muralla. En el muelle que se ha comentado frente a la puerta, se descargaban inicialmente las mercancías que entraban en la ciudad procedentes de Indias, hasta la construcción de la nueva aduana y los muelles de la Torre del Oro en 1574, en las proximidades de la Casa de Contratación y el Alcázar.

A.8. Puerta de La Barqueta

Puerta de la Barqueta o de la Almenilla

La Puerta de la Barqueta o de la Almenilla, o Puerta de Vib-Arragel, derivación castellana de bab al-Ragwal o camino de Alcalá del Río (Qalat Ragwal), se situaba frente al actual Puente de La Barqueta, en la calle Calatrava, renombrada ahora en su último tramo próximo a Torneo, calle Puerta de la Barqueta.

Era una puerta robusta, porque estaba en el lugar más comprometido en las crecidas del río, por donde pasaba el antiguo cauce del Guadalquivir de la época romana hacia la Alameda de Hércules y la Campana. Precisó varias reconstrucciones, como las de 1387, entre 1627 y 1628, tras quedar en ruinas en la gran avenida del "año del diluvio" de 1626, o la reconstrucción de 1773, entre otras múltiples reparaciones por las crecidas. La puerta almorávide, debió ser una torre única en recodo con barbacana como las especificadas anteriormente, después se elevó el terreno y se reconstruyó con un gran torreón, o entre dos torreones, respetando en este caso la disposición en codo, y dando acceso a una plazuela sin puertas ni ventanas en su linde, la plaza de Vib-Arragel. La proximidad del embarcadero con la barcaza que cruzaba el río a la Cartuja y Santiponce, impuso popularmente el nombre de "Puerta de la Barqueta" sobre el anterior de la Almenilla.

Fue la primera puerta de la ciudad que se derribó sin ser sustituida en 1858, para permitir el paso ferroviario desde la estación de la Plaza de Armas, que se transformaría después en la Estación de Córdoba (1901). La empresa se comprometió a una obra de defensa de la margen del río y muros de contención al norte de la ciudad con las vías elevadas del tren.

Sobre estos terrenos pesó siempre la mayor preocupación de los asistentes y mandatarios sevillanos, intentando evitar el impacto directo del agua y la imparable erosión de esta margen del río, con múltiples construcciones de defensa en su entorno, malecones y diques de contención que tenían que ser reparados constantemente, y otras actuaciones como el Patín de las Damas, o La Blanquilla, presente en el norte del plano de Olavide.

Postigo de la Feria o de la Basura. A unos 300 metros de la Puerta de la Barqueta, al final de la calle Feria en su confluencia con la calle Bécquer. Como su nombre indica era una puerta de servicio para sacar la basura al estercolero que se encontraba en la actual calle Resolana. En la gran inundación de 1626 se abrió una brecha de entrada de agua en esta puerta.

A.9. Puerta de La Macarena

Puerta de la Macarena, fotografía reciente con la Basílica de la Macarena y la entrada de la Cofradía tras su Estación de Penitencia, y fotografías antiguas de sus dos frentes

La Puerta de la Macarena es la situada más al norte, en la embocadura de la calle San Luis y su cruce con Resolana.

Con el Postigo del Aceite y la Puerta de Córdoba, es una de las tres únicas puertas de la ciudad que se conservan, así como el tramo de muralla con sus ocho torres entre la Macarena y la Puerta de Córdoba, que en 1908 fueron declaradas Bien de interés cultural en categoría de monumento, un poco tarde, pero se libró de nuevos derribos. O no, porque a pesar de ello y de la denuncia de la Real Academia de la Historia, en 1911 el Ayuntamiento abrió dos nuevos postigos en la muralla, uno cerca de la Torre Blanca y otro a 150 metros.

La Puerta de la Macarena (Bab al-Makrin), anteriormente Puerta del Campo, era la entrada de Extremadura y del comercio del vino, y debe su nombre al barrio extramuros. Sobre el origen de este nombre, se cree que ya lo empleaban los árabes para el arrabal, al menos es conocido desde el siglo XIII, y existen diversas teorías. La más aceptada parece ser la de un rico acendado árabe llamado Maqrana, pero también se cita a una princesa musulmana, y otros orígenes más alejados en el tiempo, como un patricio romano llamado Macarius, o incluso un origen griego por Macaria, hija de Hércules, el fundador de la ciudad.

La antigua puerta almorávide en recodo, debió ser fuertemente fortificada en la época almohade, con la adquisición de la barbacana de la muralla, y con una prolongación de esta con una antepuerta, delimitando una plaza cerrada protegida delante de la puerta principal.

Tras la Reconquista, fue la entrada habitual de los reyes que llegaban a Sevilla por primera vez, donde juraban sus privilegios y se les entregaba las llave de la ciudad, cruzándola después de norte a sur en solemne y aclamada comitiva hasta el Alcázar. Y así sucedió con Alfonso XI en 1327, Isabel I de Castilla en 1477, Fernando II de Aragón y Germana de Foix en 1508, su nieto el Emperador Carlos I para su boda real con Isabel de Portugal en 1526, o Felipe IV en 1624.

Con la construcción en el año 1500, extramuros y frente a la Puerta, del Hospital de las Cinco Llagas de Catalina de Ribera, sede actual del Parlamento de Andalucía, el arrabal de la Macarena cobraría importancia con las casas de los obreros que la construyeron, y posteriormente de los trabajadores del Centro.

La Puerta llegó a estar en estado ruinoso en varias ocasiones, motivando múltiples restauraciones. Además de la reconstrucción general de 1560 proyectada por Hernán Ruiz II en tiempos de Felipe II, en 1588 se ensanchó su arco y un año después se sustituyeron sus puertas de madera, con nuevas actuaciones en 1594, 1723, 1795, a la que se debe la decoración superior y aspecto actual, o la de 1863. En 1922 se añadió el mosaico de la Virgen de la Esperanza Macarena en su frontón extramuros por suscripción popular, y en 1988 fue su última restauración. Actualmente está en proyecto, desde hace ya algunos años, restaurar la muralla y torres que se extiende hasta la Puerta de Córdoba.

Respecto a las cinco placas de la Puerta de la Macarena, la más antigua es de 1650 recordando a la guardia que no debían abandonar su puesto, otras tres son conmemorativas de las restauraciones de 1723, 1729 y 1998, y por último una referente al azulejo de la Virgen fechada en 1923. En el año 1941 se construyó a su lado la Basílica y sede de la Hermandad de la Esperanza Macarena (fotografía superior).

Aclarar que Macarena, nombre propio muy extendido ahora, no deriva del nombre de la Virgen, es el nombre del barrio, que se añadía para diferenciarla de otras Vírgenes de la ciudad, por ejemplo, y la más notoria, la Virgen de la Esperanza de Triana.

Postigo del Cuco. No está clara su antigua ubicación, debió ser entre la Barqueta y la Macarena, y próximo al postigo de la basura o de la calle Feria. Llamado así porque en él anidaron estas aves, y fue una brecha al parecer accidental en la muralla, que los vecinos aprovecharon como paso, y algún otro para evitar los controles de mercancías de las puertas principales.

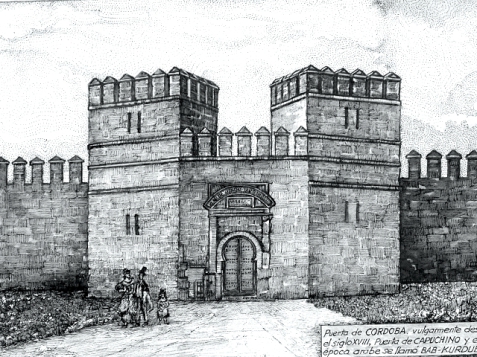

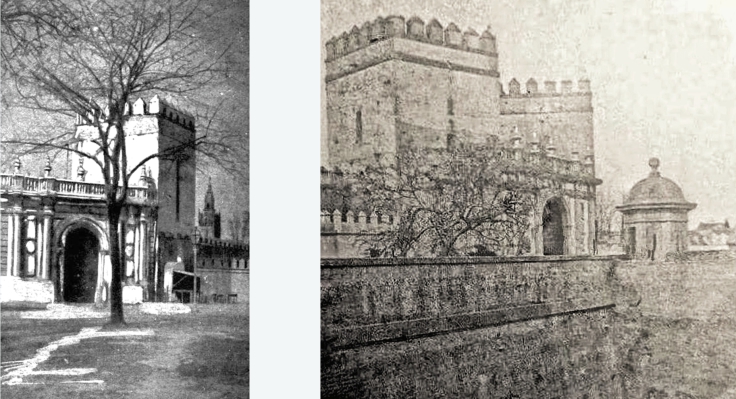

A.10. Puerta de Córdoba

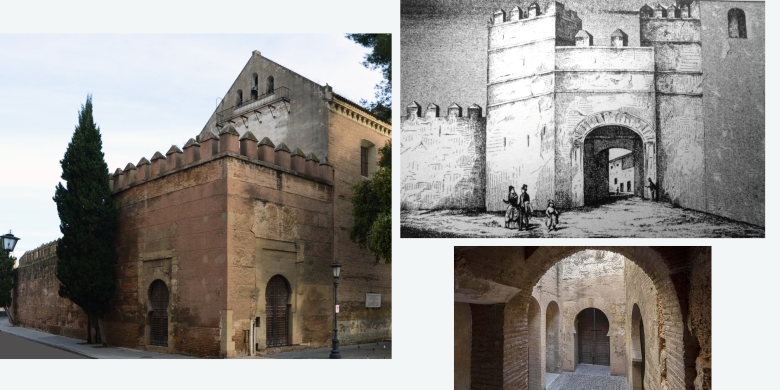

Puerta de Córdoba adosada a la Iglesia de San Hermenegildo. Litografía de B. Tovar, patio interior de la torre, y reproducción de J. Medero

La Puerta de Córdoba está situada también al norte de la ciudad, antiguamente entre la Puerta de la Macarena y la desaparecida Puerta del Sol, en la actual Ronda de Capuchinos frente al Convento del mismo nombre. Es una de las tres puertas que se salvaron de los derribos del siglo XIX, y aunque no existen referencias de la época árabe es la que menos transformaciones ha sufrido. Parece que su nombre se debe al camino que llevaba a Córdoba, o porque en sus cercanías se establecieron unos cordobeses tras la reconquista.

Es una torre-puerta almenada en recodo, como otras puertas almorávides, y la única que se conserva en su estilo y situación acodada original, aunque despojada de su barbacana por las intervenciones llevadas a cabo por Hernán Ruiz II en el siglo XVI, como en otras puertas. Por su actividad era considerada una de las puertas menores, y posiblemente por este motivo, y por su dependencia de la Hermandad de San Hermenegildo, apenas sufriría cambios, siendo la única que no se reformó a partir del siglo XVI. La torre tiene dos puertas y un patio abierto central con pequeñas estancias alrededor con altares de artesanado mudéjar, y una escalera que da acceso al piso superior con la diminuta celda y altar venerados del Santo.

Desde que los cristianos entraron en Sevilla, existió siempre una gran devoción por San Hermenegildo, el patrón de reyes junto a San Fernando. La Hermandad de San Hermenegildo, fundada en el siglo XIII tras la reconquista, disponía de la llave de la torre otorgada por el asistente y desde el siglo XVI respondía de su cuidado para dar culto al Santo. Inicialmente era una pequeña capilla cuya entrada era la propia torre, y posteriormente fue ampliada adosando a la torre la Iglesia tras la cesión a la Hermandad de los terrenos en 1606.

San Hermenegildo (564-585), gobernador de la provincia Bética, era hijo del rey visigodo Leovigildo y hermano mayor de Recaredo, y según la leyenda fue encarcelado por su padre y martirizado en esta Torre tras su rebelión y conversión al catolicismo en el siglo VI. Este martirio y muerte de la leyenda nunca pudo ocurrir en este lugar, al menos en la torre, porque la puerta pertenece a la extensión almorávide de la muralla del siglo XII y no existía en tiempo de los visigodos, pero los castellanos siempre la creyeron romana y la devoción por San Hermenegildo determinó el resto.

Y gracias a esta antigua leyenda, por la que se cedieron y se inscribieron en el registro los terrenos, se salvó la Torre de Córdoba y su tramo de murallas del proyecto de derribo durante la Revolución de 1868.

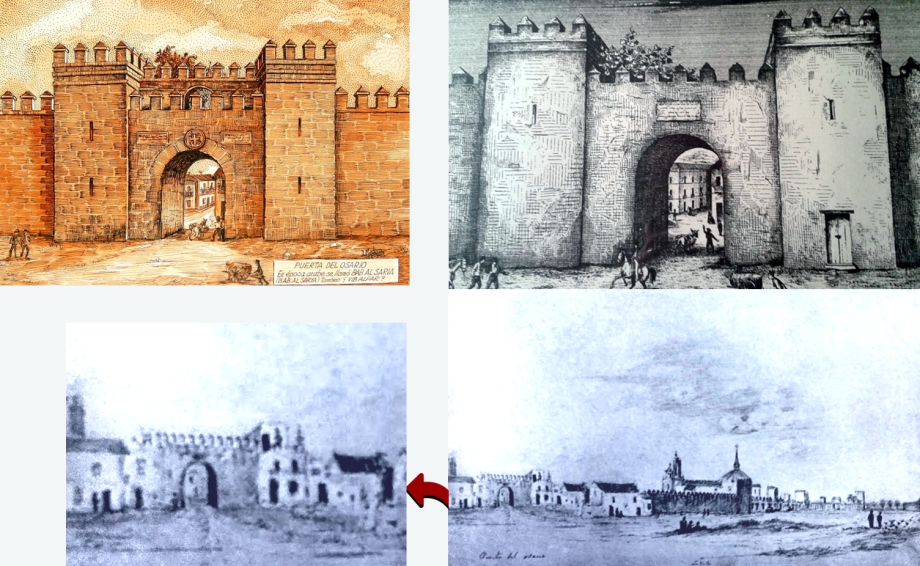

A.11. Puerta del Sol

Puerta del Sol, dibujo de Richard Ford, grabado de Bartolomé Tovar y maqueta expuesta por el Ayuntamiento derivada del grabado de Tovar

La Puerta del Sol, con referencias actuales estaría situada en la calle Madre Isabel de la Trinidad y su confluencia con María Auxiliadora, frente al colegio de la Santísima Trinidad, a unos metros de la desembocadura de la estrecha calle Sol en Santa Lucía. Los Jardines del Valle, con sus 225 metros de muralla conservada (imágenes apartado B), están a unos 80m de esta ubicación, y se salvaron de los derribos durante La Gloriosa porque estaban en el interior del Colegio Sagrado Corazón. Desde los Jardines existen unos 55 metros más de muralla oculta entre las casas, que se quedan a escasos metros de la antigua Puerta del Sol.

De origen almorávide, con un arco simple almenado, su nombre deriva de su posición orientada al Sol, la primera puerta por la que este aparecía, con el astro representado por un relieve de piedra en su dintel. Aunque tampoco existen menciones de esta puerta en la época árabe, su estructura inicial almorávide debió ser muy similar a la de la Puerta de Córdoba, una puerta arco en recodo con una barbacana que eliminaría Hernán Ruiz II en sus actuaciones del siglo XVI, pero esta puerta, a diferencia de la anterior, sí fue reconstruida en 1595 y derribada alrededor de 1870-72 tras la Revolución de 1868.

La imagen de la izquierda es un dibujo de Richard Ford de 1831. A su derecha y debajo, la Puerta representada en uno de los grabados de Bartolomé Tovar de 1878, y una de las maquetas expuestas por el Ayuntamiento derivada de este trabajo.

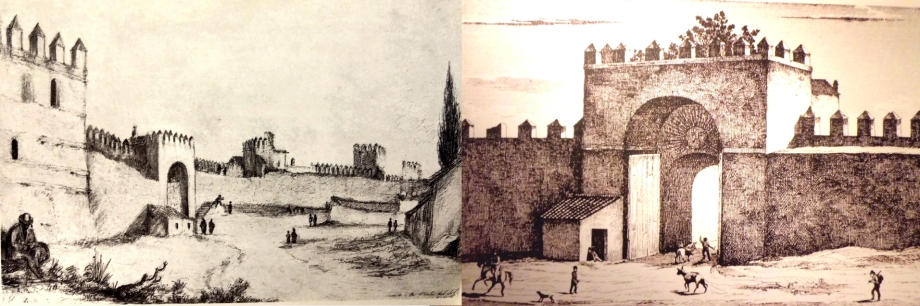

A.12. Puerta de Osario

Puerta del Osario, reproducción de Medero y litografía de Bartolomé Tovar. Debajo, dibujo de Richard Ford de 1831

Puerta de Osario, antigua Bib Alfat o Puerta de la Victoria, al parecer porque la usaban los soldados islámicos en sus escaramuzas bélicas por los alrededores. El nombre de Osario es posterior, se piensa que deriva de un cementerio árabe próximo, aunque la teoría de Rodrigo Caro es que procede de una desviación de la palabra "unzario", porque era donde se pesaba la harina molida que entraba en la ciudad procedente de los molinos de los Alcores. La existencia de este peso en la Puerta está documentada.

Es del período almorávide, y sufrió reparaciones al menos en 1386 y principios del siglo XV, y como otras puertas se reconstruyó en el siglo XVI y en 1848, con un escudo de piedra de Sevilla y una placa conmemorativa de bronce, para ser derribada pocos años después durante la Gloriosa.

En la imagen superior, una representación de J. Medero y el grabado de Bartolomé Tovar de 1878, realizados después de su demolición. Pero, es probable que antes del derribo perdiera sus dos torres, como parece derivarse del plano de Olavide de 1771 y del dibujo de Richard Ford de 1831 de las imágenes inferiores.

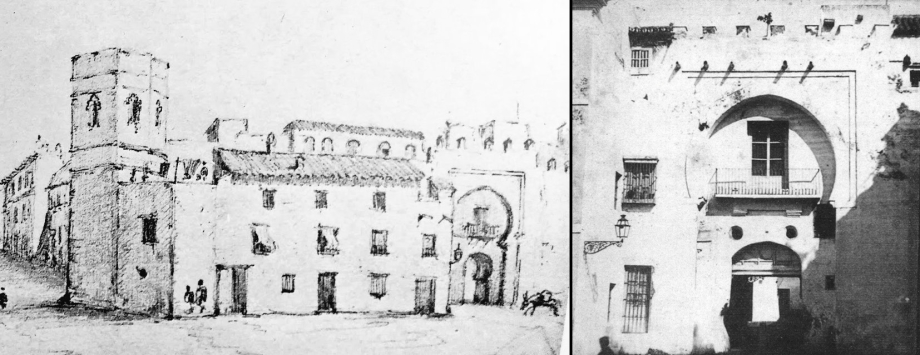

A.13. Puerta de Carmona

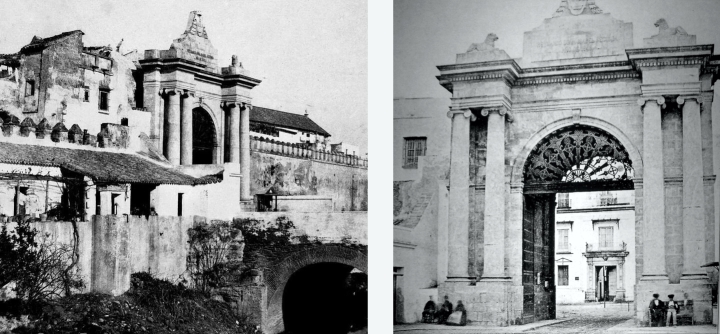

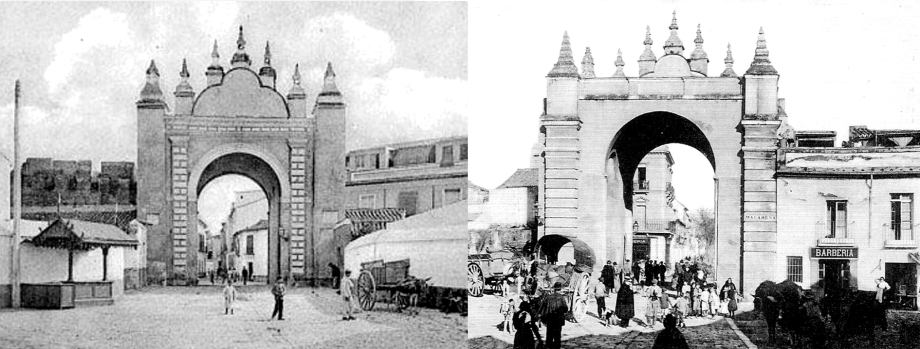

Puerta de Carmona y el Acueducto de los Caños de Carmona. Litografía de Pérez Villaamil y fotografía de mediados del siglo XIX

La Puerta de Carmona es una de las puertas principales de la ciudad y de mayor actividad mercantil, por la entrada de alimentos, vino y otros productos de los Alcores. A diferencia de las demás, su nombre no ha cambiado, al menos desde el siglo X, deriva del camino de Carmona que partía desde este punto. Se encontraba en la confluencia de la actual calle San Esteban, con las calles Tintes y Muro de los Navarros, siendo renombrado recientemente este extremo de San Esteban como calle Puerta de Carmona.

Otra diferencia de esta Puerta es que pudo tener una entrada directa, no en recodo como las anteriores, y por este motivo no se incluiría en el listado de 1560 de Hernán Ruiz II de las puertas que debían ser corregidas. Fue reformada en 1576 y reconstruida por completo en 1578 en tiempos del asistente Francisco Zapata y Cisneros. Esta nueva construcción monumental de estilo tardorenacentista, era un arco enmarcado entre dos torres almenadas, con un frontón curvo roto en el centro por el escudo de armas, y coronado por una imagen de la Concepción y adornos. Como tantas otras, fue derribada junto a sus tramos de muralla en la Revolución de 1868. La muralla entre la Puerta de Carmona y la Puerta de la Carne que se derribó, coincidía con la antigua muralla romana de sillería, y debía ser la más antigua de la ciudad.

Próximo a la Puerta, existía un depósito en la muralla que almacenaba el agua del manantial de Santa Lucía de Alcalá de Guadaira, que abastecía a la ciudad. Desde el manantial, que se encuentra a 17,2 km de distancia, el agua se conducía a través de cañerías excavadas en la roca caliza y un recorrido final en superficie por el Acueducto romano de los Caños de Carmona, hasta un lateral de la Puerta de Carmona. Por conducciones internas de la muralla era dirigida después directamente al Alcázar y sus Jardines, como se puede apreciar todavía en los muros del callejón del Agua, y desde el depósito de la muralla se distribuía también a los distintos palacios y zonas públicas de la ciudad. El acueducto de los Caños de Carmona, que atravesaba los arrabales de la ciudad, fue reconstruido por los almohades, pero sólo quedan tres pequeños tramos tras ser demolido entre 1911 y 1912 (imágenes apartado B).

La imagen superior de la Puerta de Carmona y el Acueducto, es una litografía coloreada de 1844 de Jenaro Pérez Villaamil, del tomo II de España artística y monumental. La inferior, es una fotografía que debe ser de mediados del siglo XIX.

A.14. Puerta de la Carne

Puerta de la Carne, de Joaquín Domínguez Bécquer y fotografía de mediados del siglo XIX

La Puerta de la Carne, estaba situada en la embocadura de la actual calle Santa María la Blanca y su intersección con las calles Cueto y Cano. En la calle de Santa María la Blanca, centro de la Judería y límite entre los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé, se encuentra la Iglesia del mismo nombre que Fernando III dedicó a sinagoga tras la reconquista. Por este motivo también se le llamó Puerta de la Judería, porque durante el confinamiento fue su única salida, y anteriormente, Minjoar y Puerta de las Perlas (Bab el-Chuar).

Desde el siglo XV se le llama Puerta de la Carne, por la cercanía del matadero extramuros de San Bernardo. Este también está relacionado con que se considere a su esplanada el primer ruedo y "cuna del toreo", por los lances que se hacían en sus inmediaciones a las reses para conducirlas al matadero, y porque en ella se estableció la primera y efímera Real Escuela de Tauromaquia de Fernando VII, que dirigió Pedro Romero. El barrio de San Bernardo heredó esta afición, y junto a su Parroquia, se les sigue llamando barrio y pila bautismal de toreros.

Aunque no existe documentación árabe de esta puerta, se supone similar a la mayoría de las expuestas anteriormente, una torre-puerta en recodo, o un arco entre dos torres, al menos estaba en el listado de Hernán Ruiz II para eliminar los accesos en recodo. En 1577 el Asistente Francisco de Zapata, conde de Barajas, reconstruyó la Puerta, colocando varias placas conmemorativas en el frente interior, a San Leandro, San Isidro y al propio conde de Barajas, y en el frontón extramuros a Felipe II y unos versos en latín sobre la historia de Sevilla, similar al de la Puerta de Jerez. Todavía sufriría dos restauraciones más, en el los siglos XVIII y XIX. La última de 1847, poco antes de ser derribada en 1864.

La imagen superior es una obra de Joaquín Domínguez Bécquer de 1855, y la inferior una fotografía de la misma época, porque ambas son de la última reconstrucción de 1847 y poco después desaparecería.

Postigo del Jabón. En la Judería, entre la Puerta de Carmona y la de la Carne, aunque no se conoce bien su ubicación, debía estar en la zona de artesanos de la ropa de la calle Tintes.

A.15. Puerta Nueva o de San Fernando

Puerta Nueva o de San Fernando, fotografías del siglo XIX y detalle de la pintura de 1853 de Manuel Rodríguez de Guzmán, "La Feria"

La Puerta de San Fernando, es una nueva construcción del siglo XVIII, la última puerta añadida a la muralla entre 1760 y 1770. Se edificó con la calle San Fernando para dejar intramuros y dar servicio a la Fábrica de Tabacos, mientras se finalizaban las obras de esta última y englobado en el mismo proyecto.

La Puerta se construyó como una prolongación de la muralla este de los Jardines del Alcázar hacia la nueva Fábrica de Tabacos, en el extremo de la calle San Fernando que limita con el Prado de San Sebastián. Era un arco con un balcón corrido con baranda adornada con jarrones, entre dos torreones almenados girados 45 grados hacia el interior. Fue derribada sólo un siglo más tarde, en 1871 en uno de los proyectos de ensanche de la Gloriosa, aunque el ensanche real de la calle San Fernando se realizó medio siglo después, finalizando las obras en 1923.

Por su situación, entre la ciudad y el Prado de San Sebastián extramuros, fue la entrada de la Feria de abril durante sus primeros 24 años, y como las portadas de la Feria actuales, que no llegarían hasta un siglo después, se adornaba para la ocasión con banderas y entoldados, como puede verse en los antiguas pinturas de los primeros años de la Feria (imagen central).

Con la construcción de la calle de San Fernando y la Fábrica de Tabacos, se soterró el Tagarete en este tramo y se derribó la muralla sur de los Jardines del Alcázar, elevando un nuevo muro de limitación con el Alcázar más retrasado y otro en el frente de la fábrica hasta la Puerta Nueva, el llamado "murallón de la fábrica". La calle de San Fernando quedó embutida entre los dos muros, con una única apertura en el centro de la calle para la entrada a la fábrica. En la otra acera, se construyeron casas para los cargos intermedios, quedando la nueva muralla del Alcázar oculta detrás.

El murallón de la fábrica, se construyó sobre la base o a la altura de la barbacana de la antigua muralla, que se aprovecharía para abovedar el Tagarete. Entre 1861 y 1863 se sustituyó el murallón de la fábrica por la extraordinaria verja de hierro que conocemos, que más tarde se retrasaría hacia el edificio para ensanchar la angosta calle entre 1919 y 1923 para la Exposición Iberoamericana. Tras esta última obra, la base de la antigua muralla del Alcázar con sus seis torres y su barbacana, quedaría enterrada en el centro de la calle San Fernando, junto a los restos de una antigua calzada romana, como se constató en las excavaciones llevadas a cabo en el 2004 para el estudio del metro (imágenes en apartado B).

El derribo de la Puerta, el ensanche de la calle, y las obras realizadas en sus extremos para la Exposición del 29, la Puerta de Jerez con la Fuente de Hispalis y el Hotel Alfonso XIII, y la Fuente de las Cuatro Estaciones en el otro extremo del Prado de San Sebastián, completaron el aspecto actual de la calle San Fernando. El tramo final del Tagarete se canalizó bajo tierra hasta su desembocadura en el Guadalquivir, y posteriormente se desviaría y desvincularía del casco urbano en varias fases durante el siglo XX.

A.16. Puerta de la Victoria o Arquillo de la Plata

Detalle del dibujo de Richard Ford de 1832 con la Torre de Abd el-Aziz y el Arquillo de la Plata, y fotografía antigua. Debajo, fotos más actuales del Arquillo de la Plata y la calle Miguel de Mañara con la puerta tapiada del Alcázar a la que da acceso al final de la calle.

El Arquillo de la Plata, Puerta de la Victoria, Postigo Abd el-aziz o de Mañara, es una puerta interna próxima a la Torre de Abd el-Aziz, que da acceso a la actual calle Miguel de Mañara, la Casa de Contratación y la antigua puerta del Alcázar. Es del siglo XII, de la ampliación almohade del Alcázar en su entramado de defensa, y fue reformada por los castellanos. Era la entrada natural desde el Postigo del Carbón y el puerto de Indias, al Alcázar y a la Casa de Contratación, de ahí el sobrenombre de Arquillo de la Plata, diferenciándolo del Postigo del Oro como antiguamente se llamaba al Postigo del Carbón. La antigua puerta del Alcázar a la que daba acceso, está tapiada y se encuentra en la muralla lateral de la Puerta del León o antigua Puerta de la Montería, la usada ahora en las visitas turísticas.

Postigo del Alcázar. Llamado también de la Torre del Agua o de la Huerta del Retiro, en la Judería y flanqueado por la Torre del Agua, era una entrada directa al Alcázar desde el exterior, por las huertas y jardines extramuros, comunicación que quedó interrumpida en el siglo XVII al cercar los jardines próximos. No ha sufrido modificaciones.

Como otros lugares de la ciudad, Cervantes menciona este Postigo del Alcázar y las Huertas del Rey en sus Novelas Ejemplares del siglo XVI.

"A Rinconete el bueno y a Cortadillo se les da por distrito hasta el domingo desde la Torre del Oro, pro defuera de la ciudad, hasta el postigo del Alcazar, donde se puede trabajar a sentadillas con sus flores; que yo he visto a otros de menos habilidad que ellos salir cada día con más de veinte reales en menudos amen de la plata, en una baraja sola, y ésa con cuatro naipes menos…”

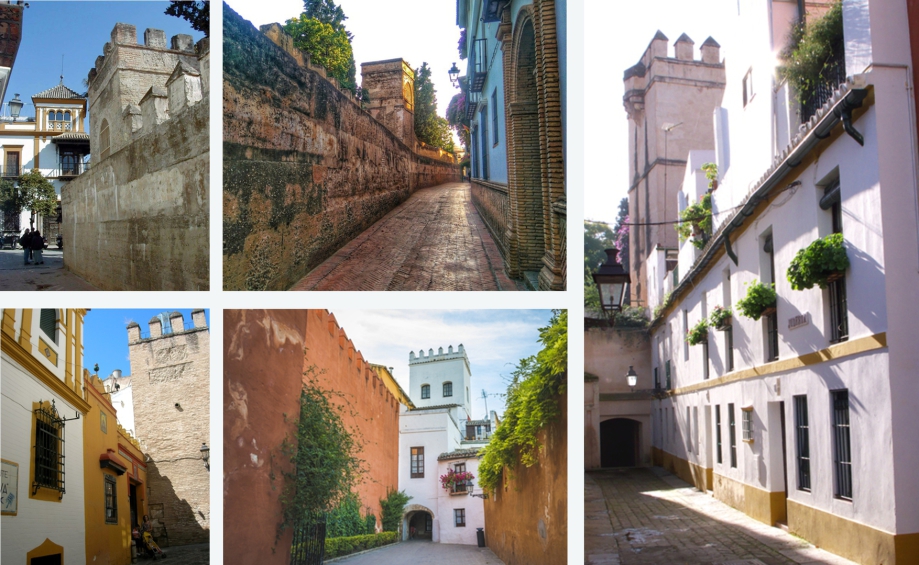

B. Imágenes de tramos de muralla y torres que perduran

Torres de la calle Santo Tomás. Torre de la Cilla de base cuadrada y la Torre hexagonal de Abd el-Aziz en la esquina de la Avenida de la Constitución y en línea con la Torre octagonal de la Plata y la dodecagonal Torre del Oro en el río.

En la zona del Alcázar se distinguen tres tipos de muralla por su construcción, de las que ponemos algunos ejemplos en las imágenes:

1. Las de sillería, posiblemente derivadas de la muralla romana en la zona de la Puerta del León,

2. De tapial, almorávides y almohades, en la Judería y el Barrio de Santa Cruz, y

3. Muros de épocas posteriores que limitan con los Jardines de Murillo. Teniendo en cuenta que en esta zona hay también algunos restos de muralla y torres pertenecientes al punto anterior.

Torres del Alcázar y muralla de la zona de la Puerta del León.

Barrio de Santa Cruz y Judería. A la derecha Torre del Agua y Postigo del Alcázar.

Torres y murallas en los Jardines de Murillo

Plaza del Cabildo y calle Fabiola

Zona de la Torre de la Plata y el edificio Helvetia, frente a la Torre del Oro

A la izquierda, restos del paño de la muralla de la Puerta Real. Centro y derecha, del Postigo del Carbón con la Torre de la Plata.

Arriba la Torre Blanca de la muralla de la Macarena, y su barbacana en la foto superior derecha. Cerca de la Torre blanca, se puede ver uno de los postigos que motivó la denuncia de la Real Academia de Historia ante el Ministro de Institución Pública y Urbanismo a principios del siglo XX. Debajo la muralla entre las puertas de la Macarena y de Córdoba, el tramo más largo conservado, con 8 torres y 500 metros de muralla.

Muralla de los Jardines del Valle, unos 220 metros de muralla con 5 torres. Se alarga otros 50m como medianera entre las casas, hacia la antigua Puerta del Sol.

Vista aérea de las obras del metro de 2004 en la calle San Fernando, base de la muralla y su barbacana de 2,5m de altura. En el centro, una visión más próxima de la misma obra. A la derecha, excavaciones de 1989 en la calle Mateos Gago en el Barrio de Santa Cruz.

Acueducto de los Caños de Carmona y las conducciones de agua interiores en la muralla del Alcázar y callejón del Agua

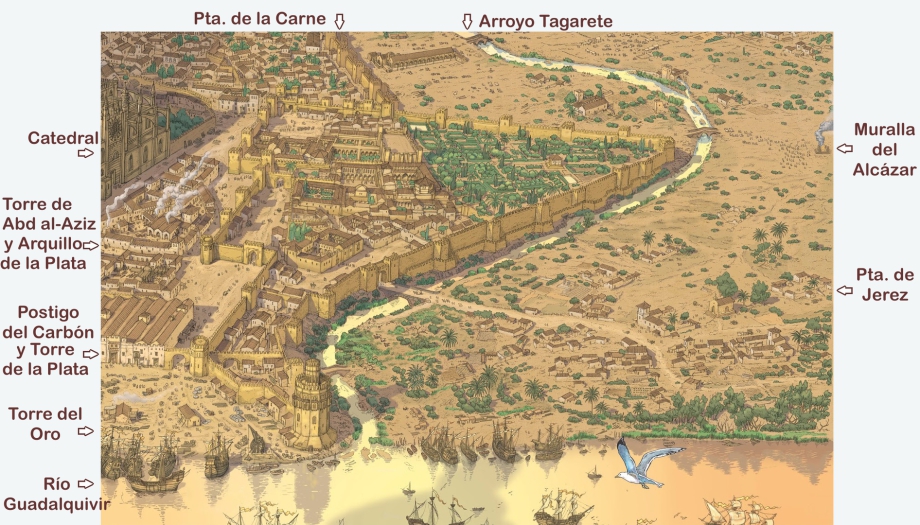

C. Un recuerdo histórico de la muralla y puertas de Sevilla

Las murallas de la ciudad datan del siglo I a. C., y se atribuyen al cuestor Julio César, sustituyendo las empalizadas cartaginesas por altos muros de piedra con sus puertas fortificadas. A lo largo de la historia, esta muralla se destruyó y reconstruyó en numerosas contiendas de romanos, visigodos, árabes y castellanos. Pero la muralla que nos llegó, predominantemente era árabe, porque ellos la renovaron y la extendieron considerablemente en los cinco siglos que ocuparon la ciudad. Y digo era, porque en el siglo XIX se eliminó casi por completo en un corto espacio de tiempo.

Etapas árabes de Isbiliya y su muralla

- Cuando los árabes invadieron la Península en el siglo VIII (711), dirigieron desde Córdoba Al-Ándalus, como se denominaba al territorio peninsular ocupado. El gobernador inicialmente era nombrado y dependía directamente del Califato omeya de Damasco, pero poco después del asentamiento en la Península, los abasíes se hicieron con el poder del Califato en África y aniquilaron a los reyes omeyas en el 750.

- Abderraman I logró huir de esta masacre y se refugió en la Península, proclamando en el 756 el Emirato omeya independiente de Córdoba. A mediados del siglo IX, tras el ataque de los vikingos a la entonces tranquila Isbiliya, Abderramán II, cuarto emir omeya, reconstruyó la devastada ciudad y su muralla.

- En el siglo X, el octavo emir Abderramán III, que en el 929 proclamó el Califato de Córdoba o de Occidente, supuestamente mandó derribar las murallas tras un levantamiento popular, por temor a nuevas insurrecciones en las continuas disputas entre facciones musulmanas y la importancia que iba cobrando la ciudad. Pero este derribo es muy discutido por los investigadores, se debió limitar a alguna puerta y realmente se extendió y fortificó el Alcázar para proteger al gobernador.

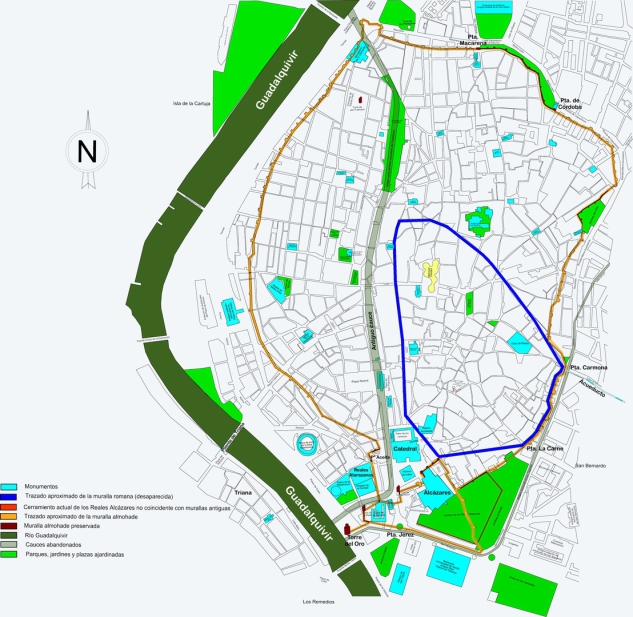

Recorrido aproximado que pudo alcanzar la muralla romana, en azul, y la muralla árabe, en naranja. Relación con el Guadalquivir y su antiguo cauce, en un gráfico de Álvaro C.E. ligeramente modificado para facilitar la localización de las Puertas y el río

- En el siglo XI el Califato de Córdoba se acabó disgregando en los primeros reinos independientes de taifas, dando fin a la dinastía omeya en 1031. El primer rey abadí de la taifa sevillana, Abú al-Qasim, reconstruyó las murallas, en una época de esplendor de la ciudad, que brilló en extensión y culturalmente con su nieto poeta al-Mu´tamid, último rey abadí. Con el avance de Alfonso VI de Castilla, al-Mu'tamid pidió ayuda a los almorávides, dominadores entonces del norte de África, y no sólo combatieron a los cristianos, se apoderaron de todos los reinos de taifas, inmersos en continuas disputas.

- En este período del Imperio almorávide, en Isbiliya a partir de 1091, el segundo emir Alí ibn Yúsuf reconstruyó, renovó y extendió la muralla y puertas de la ciudad hacia el norte y el oeste, hasta el cauce del río, por la preocupación del avance castellano, aliados a veces con otros reyes de taifas. Aunque no serían los castellanos los que se hicieron con la ciudad, porque los almohades se alzaron en el norte de África cruzaron el etrecho y acabaron con los segundos reinos de taifas de al-Ándalus.

- En el período del Imperio almohade, con la entrada en Isbiliya en 1148, también se realizó una importante obra de defensa en la muralla, con una crecida catastrófica del Guadalquivir en 1168, que derribó la muralla próxima al río, y la amenaza cada vez más insistente de los castellanos. En este período destaca Abu Yaacub Yúsuf, o Yúsuf I, el primer califa almohade que se estableció en Isbiliya como capital de al-Ándalus, y al que se debe el Puente de Barcas y las principales obras almohades de la ciudad. De esta época son obras tan importantes de la ciudad, como la extensión del Alcázar, la mezquita mayor y su alminar (Giralda), la Torre del Oro, o las reconstrucciones del castillo de Triana y el acueducto romano, y la refortificación de la muralla.

Durante los terceros reinos de taifas, en 1248 los cristianos sitiaron la ciudad con la rendición del caid Axafat a Fernando III el Santo, acordando respetar la vida de los sometidos si entregaban la ciudad con todos sus edificios intactos, pues amenazaban con destruir el enorme patrimonio.

Muralla almorávide y/o almohade

Como se puede deducir por la importancia de las construcciones realizadas y en los tiempos que se han señalado, la obra en la muralla y puertas de la ciudad debió ser continua durante los últimos siglos de ocupación árabe. Todavía se discute si la gran ampliación del oeste, para proteger el arrabal que había crecido hacia el actual cauce del río, tuvo lugar en la época almorávide o en la almohade, y se confunde muchas veces el origen de las construcciones realizadas en los siglos previos al sitio de la ciudad por los castellanos. Si bien los almorávides parece que fueron los artífices de la extensión de la muralla, está claro que los almohades, además de reconstruir o restaurar algunas puertas, elevaron y refortificaron la mayor parte de la muralla añadiendo torres, fosos, barbacanas defensivas, y nuevas construcciones. Un ejemplo es la propia Torre del Oro, construida en 1221 para defender el puerto, y el resto de edificaciones emblemáticas y de defensa ya señaladas.

Época castellena, evolución hasta el derribo

Con el paso del tiempo, tras la reconquista de la ciudad la muralla fue perdiendo su utilidad defensiva militar, y con ella la preocupación por su cuidado, llegando a veces a estados ruinosos de abandono, sobre todo las más transitadas y las más castigadas por las inundaciones. Las puertas estaban preparadas para ser impermeabilizadas en las crecidas del río, con unas guías metálicas en las que se introducían tablones, que se calafateaban con estopa y brea, pero el envite directo y arrastre del río no sólo acabó muchas veces con las puertas, en ocasiones se llevó muros y tramos de muralla.

Algunas puertas sufrieron múltiples reformas, sobre todo las más castigadas por la proximidad del río, las del oeste y el Arenal. Otras sin embargo no cambiarían mucho con el tiempo, como la única que nos ha llegado conservando su estilo almorávide, la Puerta de Córdoba. La obra más importante de restauración se realizó en los siglos XVI y XVIII, con reconstrucciones renacentistas y neoclásicas, propias de estos siglos.

En el siglo XVI, en tiempos de Felipe II, Hernán Ruiz II el mozo o el joven (fue hijo y padre de arquitectos), responsable entre otras tantas obras del cuerpo superior de la Giralda, realizó en 1560 un listado de las reparaciones prioritarias en las puertas de la ciudad en defensa de las grandes avenidas, actuando sobre las Puertas de la Macarena, de Jerez y de Goles, y se procuró eliminar la disposición en recodo y barbacanas del resto, añadiendo las armas de Felipe II en el frente extramuros y el escudo de Sevilla en el interno, visible todavía en el Postigo del Aceite. En el último cuarto del mismo siglo XVI, el asistente Francisco Zapata y Cisneros, primer Conde de Barajas, continuó esta iniciativa y terminó por reconstruir o reformar prácticamente todas las puertas de la ciudad, salvo la de Córdoba, cedida en 1606 a la Hermandad de San Hermenegildo.

En el siglo XVIII, además de la reconstrucción de muchas de las puertas, se añadió al recinto amurallado la Puerta de San Fernando o "Puerta Nueva", entre 1760 y 1770. Incluso a mediados del siglo XIX se reconstruyeron la Puerta del Arenal, de Osario, de la Carne, o la Puerta de Jerez, y algunas de ellas serían derribadas sólo entre 10 y 20 años después de su completa reconstrucción.

La muralla, además de defensa en las contiendas bélicas y avenidas del río, continuó cumpliendo otras funciones, como el control de personas y mercancias que entraban y salían de la ciudad, funciones aduaneras y de recaudación de impuestos y tributos, tan importantes durante el monopolio del comercio americano, o servir de barrera sanitaria en las grandes epidemias, favorecidas por las repetidas inundaciones que se vivieron.

Recreación de Arturo Redondo de la Sevilla del XVI. Detalle de la muralla y el Alcázar.

El derribo

Como se mencionó al principio de esta página, la muralla y sus puertas, supondrían actualmente el mayor monumento de la ciudad, y el centro histórico amurallado sería uno de los mayores del mundo, con sus cerca de 7,5 kilómetros de muralla, 166 torres, y una veintena entre puertas y postigos.

Pero, el afán de modernización, acompañado de argumentos como que eran insalubres, o una barrera para el desarrollo, o por considerar ese tipo de construcciones un símbolo de la opresión y la monarquía, acabaron con la muralla sin miramientos, especialmente con la Revolución de 1868, la Gloriosa, a pesar de la oposición de los organismos consultores y defensores de sus valores arquitectónicos, históricos y artísticos (Comisión Provincial de Monumentos, Academias de Bellas Artes, o la Academia de la Historia).

Estos organismos no se opusieron inicialmente al derribo de algunas zonas, pero señalaron sectores que debían respetarse. Cuando advirtieron que se habían sobrepasado estos límites, lograron paralizar las obras con sus denuncias, pero todo quedó sin efecto cuando se proclamó la Gloriosa, porque el nuevo Consistorio no sólo continuó rápidamente con el derribo, lo extendió a toda la cerca sin respetar ni las puertas reconstruidas apenas 10 años antes. Y a pesar de que se perdía la defensa más importante que siempre tuvo la ciudad frente a las avenidas del Guadalquivir, y mientras se sufría además el mayor ciclo de crecidas del río que se ha conocido o se tienen referencias.

En este afán, sólo en 13 años, de 1858 a 1871, se eliminó la mayor parte de la muralla y puertas de la ciudad, y las que se salvaron no fue por voluntad de los entonces mandatarios, se encontraron con impedimentos que no se pudieron saltar, sobre todo relacionados con la propiedad, como la Puerta de Córdoba o la muralla de los Jardines del Valle, o con la oposición popular, como es el caso de la Torre del Oro. Y puertas como la de Triana no se lograron salvar a pesar de esta intensa oposición.

Previamente, en 1821, se había derribado el tramo de muralla que unía la Torre del Oro a la Torre de la Plata, y en el siglo XVIII la muralla sur del Alcázar para la construcción de la calle San Fernando, pero siempre se había conservado el perímetro amurallado con nuevas construcciones. La pérdida de continuidad de la muralla, comenzó con el derribo de la Puerta de La Barqueta en 1858 para el ferrocarril y la ansiada estación de trenes del Consistorio en el centro de la ciudad, la Estación de la Plaza de Armas. Y los ensanches continuaron después con el derribo de la Puerta Real en 1862, la Puerta de Jerez, la de La Carne, del Arenal y de San Juan en 1864, y durante la Revolución de 1868 la mayor parte de la muralla y las Puertas del Carbón, de Triana, Osario, Carmona, Sol y San Fernando.

Todo el recinto amurallado estuvo en riesgo y en proyecto de derribo, incluido la muralla y puertas que se salvaron, y la Torre del Oro.

Fotografías de las torres y vista aérea de su planta. De izquierda a derecha, la Torre del Alcázar, Torre de Abd el-Aziz, Torre de la Plata, y la Torre del Oro, y a la derecha la Torre Blanca de la Macarena.

Y lo que nos quedó

De la muralla, se salvaron las del Alcázar y el Barrio de Santa Cruz, los tramos entre la Puerta de la Macarena y la Puerta de Córdoba, y la muralla de los Jardines del Valle, salvada esta última porque se encontraba en el interior del antiguo Colegio del Sagrado Corazón del Valle. Existen también pequeños tramos y restos dispersos por la ciudad, como los de la Plaza del Cabildo, la calle Fabiola, la calle Goles, San Gregorio, o los de la Torre de Plata y el edificio Helvetia, y parte del lienzo de algunas puertas derribadas, como de la Puerta Real o el Postigo del Carbón. Otros tramos no se ven por estar detrás o como medianera entre casas, y es frecuente que aparezcan nuevos restos en restauraciones, excavaciones y demoliciones de edificios, como el reciente muro de la Puerta de Osario.

De las torres salvadas, destacan también las del Alcázar y Barrio de Santa Cruz, y las consecutivas y progresivas Torre de la Cilla de planta cuadrada y la Torre hexagonal de Abd el-Aziz, adosadas a edificaciones de la calle Santo Tomás, seguidas de la octagonal Torre de la Plata ya próxima al río, y la dodecagonal Torre del Oro en su orilla. En línea con las anteriores en el año 2012 se descubrieron los restos de la base de otra torre almohade cuadrada en las obras de restauración de un edificio de la calle Santander, la antigua residencia del Tesorero de la Casa de la Moneda, próxima al Postigo del Carbón. Se le llamó "Torre de Bronce", pero es una nueva denominación, porque no existe ninguna documentación anterior de ella. En el norte, las ocho torres de la muralla entre la Puerta de la Macarena y la de Córdoba, de las que destaca la Torre Blanca, de planta octagonal irregular.

De las puertas de la ciudad que se respetaron y perduran, la lista es muy corta, sólo se salvaron la Puerta de la Macarena, la de Córdoba y el Postigo del Aceite, y las puertas internas de acceso a la alcazaba; el Arquillo de la Plata y el pequeño Postigo del Alcázar.

Representó una gran pérdida del patrimonio histórico, monumental, artístico y arquitectónico, y perduraron siempre en el recuerdo. Aunque ya hace más de un siglo y medio que no están, a los lugares que ocuparon se les sigue llamando por su nombre. Recientemente el Ayuntamiento ha seguido esta iniciativa o tradición popular, renombrando algunos tramos de calles donde se situó cada puerta.

Vista de Google Maps del tramo de 500 metros de muralla conservado entre la Puerta de Córdoba (Iglesia de San Hermenegildo), a la izquierda, y la Puerta de la Macarena a la derecha

Escrito en noviembre de 2019

Mapa del Sitio y otros accesos a pie de página