Las grandes avenidas del Guadalquivir

La lucha ancestral de una ciudad

Antecedentes

Aunque ya no nos acordamos de las grandes inundaciones, la última que afectó seriamente a la ciudad sucedió hace más de 50 años, su incertidumbre condicionó siempre la vida de los sevillanos, porque se presentaban inesperadamente con mayor o menor intensidad, y aleatoriamente de forma catastrófica.

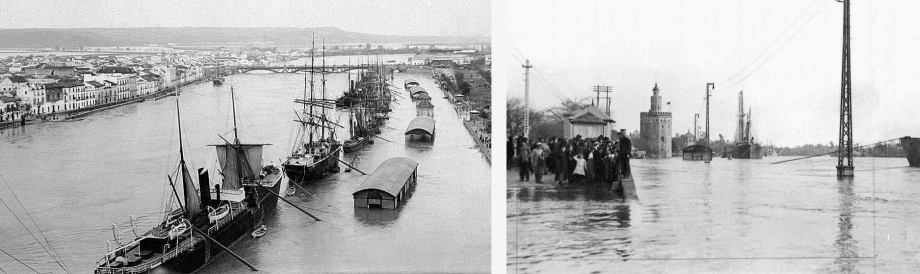

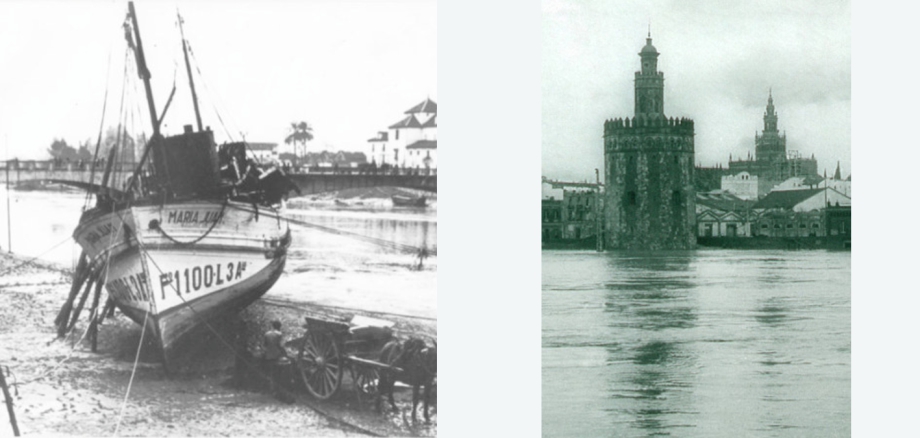

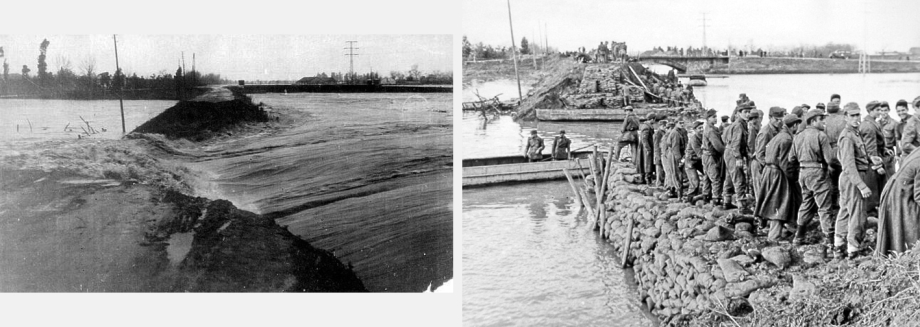

Imagen E1. Crecida del Guadalquivir de 1947, la Torre del Oro y el Puente de Alfonso XIII o "Puente de Hierro".

Conocer la evolución y la magnitud de los profundos cambios naturales que el Guadalquivir ha provocado en su entorno, ayuda a comprender la lucha que Sevilla ha mantenido siempre con su río.

“El Betis, río y rey tan absoluto,

que da leyes al mar, y no tributo”

Luis de Góngora

Evolución del curso bajo del Guadalquivir

Desde el fondo marino

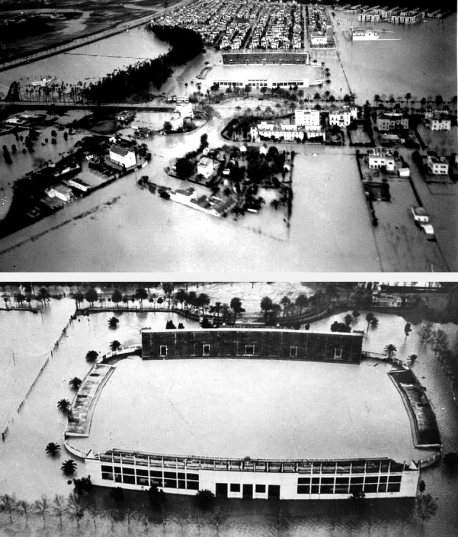

Hace 6.000 años, el Guadalquivir desembocaba más al norte y el mar cubría el lugar donde se fundaría la ciudad, inmerso en las profundidades del Golfo Tartésico. Este entrante penetraba más de 120km hacia el interior si consideramos la línea actual de costa (P1-A).

La sedimentación en el Estrecho de Caura, entre las actuales Coria del Río y Dos Hermanas, fue conformando el delta de una nueva desembocadura, que terminó separarando el norte del Golfo Tartésico del mar incorporándolo al régimen del Guadalquivir, conformando el llamado Lacus Ligustinus o Ligur (P1-B), entre los terrenos más elevados del Aljarafe y los Alcores. Por el arrastre y sedimentos del río, este lago se iría después colmatando y fueron apareciendo islas, nuevos terrenos donde se construiría la Spal o Ispal tartésica en el siglo VIII a.C. Ispal fue latinizada "Hispalis" con la llegada de romanos, situada ya en tierra firme en una pequeña península de las terrazas fluviales al pie de los Alcores, muy cerca por tanto del estrecho de Caura y el mar. El cierre progresivo del resto del Golfo por una barrera litoral de arena, su colmatación y transformación durante siglos en las marismas del Guadalquivir, terminaron por distanciar la ciudad del mar, con la actual desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda (P1-C).

Para completar esta información, ver página "Formación del Bajo Guadalquivir".

Plano P1. Evolución del Bajo Guadalquivir dibujado en un mapa actual. De izquierda a derecha: Golfo Tartésico (A) y Lacus Ligustinus o Ligur (B). Marismas del Guadalquivir (C), distancias en línea recta entre poblaciones actuales.

El interés de la ciudad por mantener la navegabilidad del río, ha permitido que Sevilla sea la única ciudad de interior del país con puerto, a pesar de los 124km de navegación que llegaron a separarla del mar*. Este interés está más que justificado. La Hispalis romana o la Isbiliya árabe, deben gran parte de su esplendor a su puerto marítimo, y, sobre todo, la Sevilla castellana del siglo XVI, centro del comercio con el nuevo mundo y una de las ciudades más importantes de la época. Pero estos beneficios que el río nos otorgó, se acompañó siempre de un gran problema, sus imparables crecidas torrenciales.

* La distancia al mar se ha reducido a 79km de navegación después de 200 años de obras en su cauce, de 1794 a 1982. Para conocer estas grandes obras, ver la página "Cambios en el Guadalquivir".

Restos de la muralla con su barbacana o antemuro, que se conservan en La Macarena.

Una ciudad protegida por sus murallas

Durante siglos, la construcción de diques o malecones, y su gran muralla, fueron la única protección efectiva de barrera que tuvo la ciudad frente a las crecidas del río. La población se refugió siempre en su recinto amurallado, sellando sus puertas y desagües, hasta que el nivel exterior de agua volvía a su cauce menor. Los arrabales extramuros, como San Bernardo, la Calzada, el Arenal, o Triana, quedaban siempre desprotegidos. Con el afán de modernización del siglo XIX y otras motivaciones, se perdió la mayor parte de la muralla, y toda la ciudad quedaría expuesta, precisamente en el peor ciclo en frecuencia y magnitud de las riadas.

La protección de la ingeniería moderna

En cualquier caso, la rápida expansión de la ciudad durante el siglo XX, obligaría a buscar otras formas de defensa que incluyeran las zonas históricamente desprotegidas y los nuevos barrios de la ciudad, y no sería fácil, ni barato. Sólo gracias a la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929, se pudo acelerar la inversión e iniciar los cambios que precisaba el cauce del río próximo a la ciudad, la construcción de la corta de Tablada.

Esta prolongación artificial del cauce, librando el atascado codo de los Gordales y conformando el Canal de Alfonso XIII, fue un paso fundamental en el proyecto de aislar el tramo histórico del río en contacto con la ciudad, la Dársena del Guadalquivir (1951), cerrándola en sus extremos con el tapón de Chapina al norte y una esclusa al sur comuicada con el cauce vivo.

Para conocer más datos de la muralla y su derribo, ir a la página "Muralla y Puertas de Sevilla", y para ver la gran obra de defensa realizada en el cauce del río visitar "Cambios en el Guadalquivir".

E2. Fotografías de la Torre del Oro y el Muelle de la Sal. Arriba en 1892 y 1924. Abajo, durante y después de la inundación de 1947.

Motivos de las inundaciones

Intervienen múltiples factores, la mayoría derivados de lo comentado en la evolución y características del curso bajo del Guadalquivir, a los que se añade la importante intervención humana por la eliminación de la vegetación y bosques protectores de su ribera desde la época romana, y la ocupación progresiva de la llanura aluvial.

La situación de la ciudad y su escasa altura respecto al nivel del mar

Sevilla está situada en el valle del Guadalquivir, entre la cornisa del Aljarafe (del árabe Axaraf, otero o elevación) y los Alcores (Alqúll o colina). Este valle, como ya hemos visto, se estrecha en Coria, en la salida del río hacia las marismas, comprometiendo la evacuación del agua cuando el río viene crecido, con un efecto de embudo que se intensifica con el ascenso y oposición de la marea.

La ciudad, por lo que comentamos en su origen, se encuentra sólo a 7 metros de altura media respecto al nivel del mar. De los 4 metros de la Alameda de Hércules, la zona más baja, a los 12 metros de la pequeña franja del centro histórico donde se fundó Hispalis, con su máxima altura en la calle Aire (17m). Pero la mayor parte de la ciudad se encuentra en la cota de los 6 metros, y las crecidas del río la han superado con frecuencia.

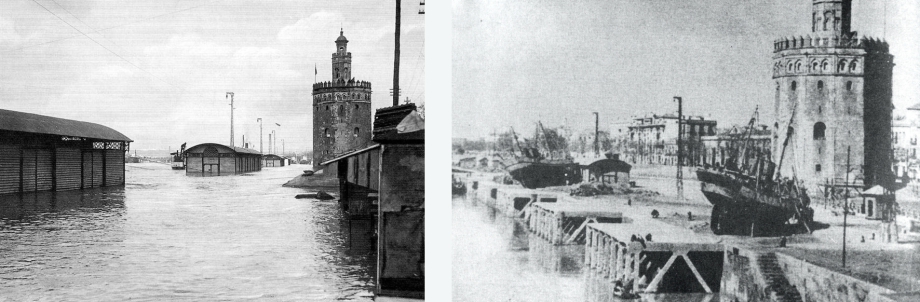

E3. Pintura anónima de 1760 de la Casa Consistorial que muestra los brazos y la maraña de meandros del antiguo Guadalquivir en su recorrido al mar desde Sevilla. www.patrimoniumhispalense.com

La nula pendiente, los meandros y la marea

A la salida de Sevilla en la Punta del Verde, muy próxima a Coria, el Guadalquivir ya se encuentra prácticamente al mismo nivel del mar en el largo recorrido que le resta hasta el Atlántico. Esta falta de pendiente, reduce la velocidad del agua y favorece la formación de meandros, curvas que aumentan la tortuosidad y longitud del recorrido (P1, E3). Con el tiempo, la profundidad de estos meandros va disminuyendo por la sedimentación en la zona de menor velocidad de paso, representando un obstáculo para la navegación y para la evacuación del agua hacia el mar, facilitando los desbordamientos e inundaciones. Por este motivo, las actuaciones sobre estos meandros siempre se catalogaron como "obra hidraúlica de navegación y de defensa de la ciudad". Los numerosos meandros que existían a la altura de la ciudad y en las marismas, siempre han sido un riesgo, y actuar sobre ellos un objetivo esencial para prevenir las inundaciones (E3, P2).

Por otro lado, la falta de pendiente determina que el río esté muy influenciado por las mareas, incidiendo en su lámina de agua con una carrera media de 2m de altura en Sevilla a pesar de la distancia, asegurando por otro lado un remanente de agua en su cauce necesario para la navegabilidad. En condiciones normales, es difícil apreciar corriente que fluya hacia el mar, es más bien este último el que penetra más arriba de Sevilla en la pleamar.

Una crecida en pleamar del Guadalquivir, incrementa la posibilidad de desbordamientos y la magnitud del mismo en el entorno de Sevilla, por el efecto embudo que comentábamos antes que provoca el estrecho entre Coria y Dos Hermanas. La marea impone su corriente ascendente y ejerce de tapón próximo a la ciudad, impidiendo el drenaje del agua hacia las marismas. Esta oposición a la evacuación del agua por la marea, sólo es vencida cuando el río alcanza el caudal y altura de las grandes avenidas (>5.000m³/s).

Actualmente, la penetración de la marea está limitada por las barreras que constituyen la presa de Alcalá del Río construida en 1930 a unos 19km río arriba de Sevilla, y la esclusa de la Dársena del Guadalquivir, que aisla a la ciudad de los desniveles del cauce vivo.

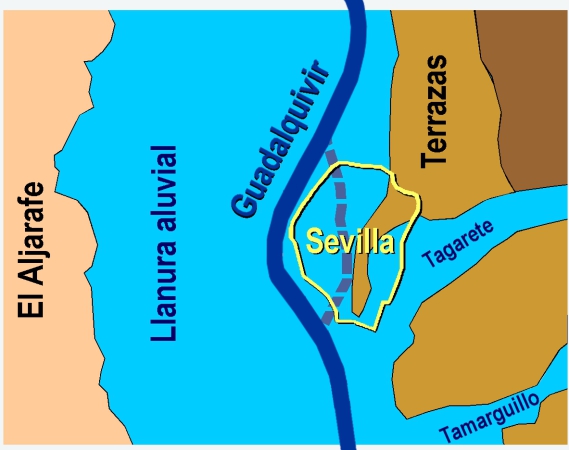

P2. Esquema de los ríos y arroyos que rodeaban la ciudad en el siglo XVIII, cauces naturales o históricos.

La ciudad de Sevilla está representada por la muralla almohade, la población se mantuvo en su mayor parte entre sus muros hasta el siglo XIX.

Los arroyos y afluentes próximos a la ciudad

El río Guadaira y los arroyos que desembocaban cerca de la ciudad, el Tagarete y el Tamarguillo (P2), también provocaban graves inundaciones en la ciudad y participaban con frecuencia en las crecidas del Guadalquivir.

Aunque habitualmente no llevan mucho caudal, en épocas de lluvia conducen a veces masas torrenciales de agua, que se desbordaban de su cauce y ocupaban la llanura aluvial donde se encuentra la ciudad. Especialmente el Tamarguillo y el Tagarete por su proximidad, este último discurría pegado a la muralla sur de la ciudad. Aunque un poco más alejado, también participaba con frecuencia en las inundaciones el río Guadaira por la magnitud de sus crecidas.

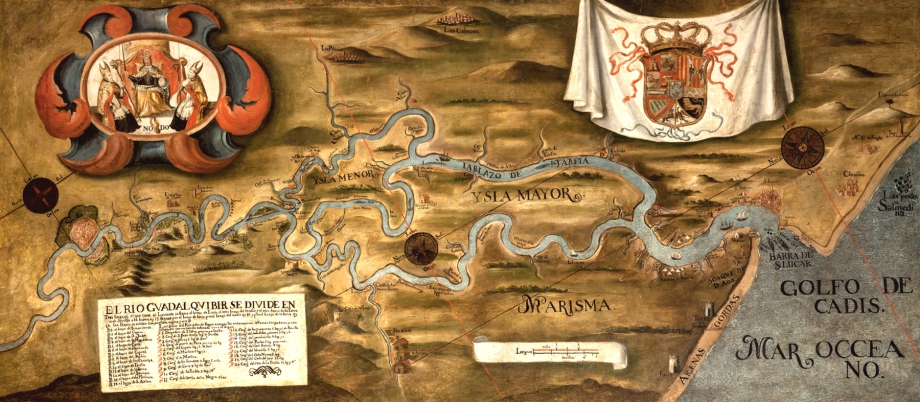

Sirvan de ejemplo las inundaciones de 1830 del Guadaira, o las de 1948 y 1961 por el desbordamiento del Tamarguillo. Las numerosas imágenes que existen de estas últimas, son muy ilustrativas de la capacidad de invasión y destrucción que tenían estos arroyos en sus crecidas. Actuar sobre ellos era otro objetivo necesario en la lucha contra las inundaciones, con múltiples obras para desviar sus cauces. Tras la constitución de la Dársena fue necesario además desvincularlos de la misma.

Heliópolis y el campo del Betis en 1948 tras el desbordamiento del Tamarguillo.

Una ciudad construida en la llanura aluvial de un río torrencial

En cuanto a las crecidas del Guadalquivir, son las características de su régimen pluvial subtropical, y como ya hemos visto, Sevilla se construyó en su orilla, ocupando su vega de inundación, e incluso su antiguo cauce, al que parece querer dirigirse siempre el río cuando viene crecido (P3).

Porque, en tiempo de Hispalis, el cauce principal del río se situaba más al este y pasaba por el centro del casco histórico que ha llegado hasta nosotros, y se fue trasladando a su situación actual tras grandes inundaciones. Con referencias actuales, este cauce de la época romana se dirigía desde la Barqueta y Alameda de Hércules a la Campana, la calle Sierpes, y por la avenida de la Constitución a las inmediaciones de la Puerta de Jerez y la Torre del Oro (P3). Los antiguos cauces del río y sus arroyos, marcan las zonas más bajas e inundables de la ciudad.

Tras el desplazamiento del cauce del río, la ciudad fue creciendo extramuros y los árabes aproximaron la muralla a la nueva orilla para proteger la extensión de la ciudad y el puerto (P3). Además, el propio río constituía una barrera defensiva natural frente a los invasores.

Con el avance de los castellanos, los almohades refortificaron en la orilla derecha el Castillo visigodo de Gabir (Castillo de San Jorge o de Triana), comunicado con ciudad por el Puente de Barcas, cerrando el río a la navegación de grandes naves y asegurando el abastecimiento de la ciudad desde la otra orilla. Toda esta ampliación hacia el norte y oeste de la Isbiliya árabe y de Triana, se realizó en terreno inundable, ocupando la llanura aluvial del Guadalquivir.

P3. Referencias geológicas y relación del río y su llanura aluvial con el casco histórico de la ciudad. La línea discontinua es el antiguo cauce del Guadalquivir en tiempos de Hispalis, construida en la pequeña península de las terrazas fluviales, y extendida posteriormente por los árabes (en amarillo muralla almohade). Obtenido de F. Borja Barrera.

Sevilla, además, se encuentra en la zona de mayor incidencia de crecidas del Guadalquivir.

A los afluentes de Sierra Morena y el Sistema Bético del alto y medio Guadalquivir, en las proximidades de Sevilla se suman por la orilla derecha, el río Rivera de Huelva desde Sierra Morena, y por la orilla izquierda, el río Guadaira y los arroyos Tagarete-Miraflores y Tamarguillo-Ranillas (P2).

Generalmente, las crecidas dependientes de Sierra Morena (mariánicas), son rápidas por su menor recorrido, y las crecidas del Sistema Bético (béticas) más predecibles porque tardan más en llegar, pero con las mismas consecuencias, y ambas coinciden frecuentemente (crecidas mixtas). Las crecidas más rápidas y repentinas son las del Rivera de Huelva por su pendiente y las de los arroyos de los Alcores por su proximidad.

1947. Barco varado en el muelle tras la inundación. La Torre del oro bañada por el río.

El temido caudal y sus crecidas en el entorno de Sevilla

El caudal de un río, volumen de agua por unidad de tiempo, viene determinado por el aporte que recibe de sus afluentes. Hablamos de crecidas cuando el caudal aumenta por encima de sus valores habituales, y dependiendo de su intensidad pueden desbordar la capacidad de su cauce y generar importantes cambios en el río y su entorno. No todos estos cambios son dañinos, sirven de control natural del ecosistema del río, restaurando sus valores.

El régimen pluvial del Guadalquivir determina que las crecidas tengan lugar habitualmente de noviembre a marzo, época de lluvia y deshielo, y que su caudal sea muy variable a lo largo del año, con estiajes que no llegan a los 10m³/s (antes de la regulación*), y unos impresionantes márgenes de crecida entre 1.500m³/s y más de 9.000m3/s. Su caudal modular en Sevilla es de 185 m³/h.

* Hoy día existe un control y regulación del caudal con numerosos embalses construidos río arriba, pero no es posible garantizar el control que impida las grandes avenidas, la capacidad de retención necesaria sería descomunal.

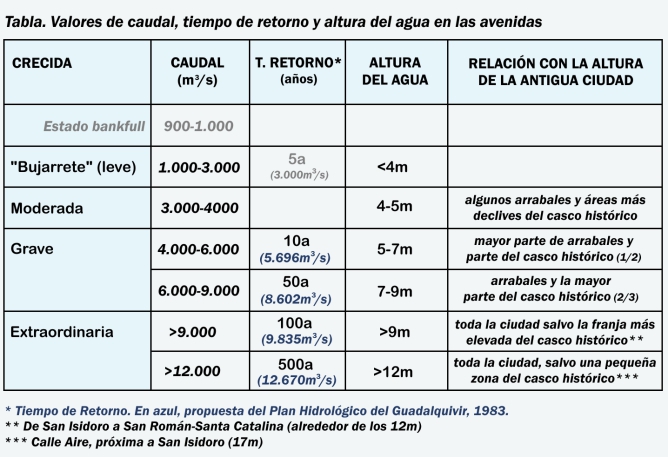

Antes de las grandes obras de defensa del siglo XX, cuando el caudal del Guadalquivir se elevaba a la altura de Sevilla por encima de los 900-1.000m3/s (estado de bankfull), el agua se empezaba a desbordar de su cauce menor, ocupando el cauce mayor o vega de inundación donde se encuentra gran parte de la ciudad. Con 3.000m³/s, los llamados "bujarretes", el río ya tenía problemas para evacuar el agua a las marismas, ocupando cauces antiguos de la vega, los llamados "ríos viejos" o "madre vieja", y elevaba su altura afectando contenidamente la periferia del casco urbano: pastos, cultivos, ganado, e industrias próximas a la ciudad. Cuando el caudal llegaba a los 4.000m³/s, la altura y propagación del agua ya provocaba daños graves que afectaban al casco urbano, y con 6.000m³/s el río ya alcanzaba los 7m de altura ocupando la mayor parte de la ciudad. Y así progresivamente, a mayor caudal, mayor altura de lámina de agua y daños. Las grandes avenidas de finales del siglo XIX, sobrepasaron los 9 metros de altura del agua, y aunque fueron catastróficas, afortunadamente ya se contaba con importantes contenciones, que a duras penas aguantaron.

Recordemos que la altura media sobre el nivel del mar de Sevilla es de 7m, y que salvo una franja del centro histórico, la mayor parte de la ciudad se encuentra en la cota de los 6m de la llanura aluvial.

E5. En muchos sitios de Sevilla se recuerda los niveles que alcanzó el agua en las inundaciones, como en la Torre del Oro o en azulejos de casas próximas a la calle Betis y la Alameda de Hércules, zonas siempre muy afectadas. Estos niveles se anotaban antiguamente en la Puerta del Arenal, hasta su desaparición en 1864.

La última imagen de la derecha, es un azulejo de la calle Tomás de Ibarra, indicaba la entrada al Hospital de la Santísima Caridad cuando no era posible usar la principal por el agua.

Las crecidas se han presentado cíclica y recurrentemente a lo largo de la historia, pero no son predecibles a medio y largo plazo. Con la experiencia acumulada y la recogida de datos de la lluvia y el caudal del río que se realiza actualmente, es posible calcular la probabilidad del tiempo de retorno o de recurrencia para un determinado caudal, y realizar mapas de riesgo de inundaciones de una zona concreta.

Tablas muy difundidas, similares a la que incluimos más abajo, que relacionan el caudal con la altura que el agua alcanzó en anteriores inundaciones, tienen sólo un valor histórico orientativo para considerar los daños que se podrían ocasionar actualmente con un determinado caudal. Intervienen múltiples factores que pueden variar sensiblemente los daños, como las obras de contenciones realizadas y su mantenimiento, las modificaciones y condiciones actuales del cauce, o los cambios, ocupación y nuevas construcciones realizadas en la llanura aluvial.

Por este motivo, para obtener información sobre el caudal y otras variables, es más recomendable consultar las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con las nuevas tecnologías las variaciones del caudal prácticamente se conocen en el momento que se producen, y los mapas de riesgo que se elaboran para el área son públicos y se pueden consultar "online".

Valores aproximados del caudal y su relación con el tiempo de retorno y altura del agua en las avenidas del Guadalquivir en las inmediaciones de Sevilla.

Hay que tener en cuenta las profundas obras realizadas en el cauce del río y que en el siglo pasado se completaron las contenciones perimetrales que protegen la ciudad en la cota de los 12m, nivel de la zona más elevada del centro histórico.

Las grandes avenidas que inundaron Sevilla

Consideraciones y aspectos comunes o frecuentes en las avenidas

Efectos frecuentes de las inundaciones en la ciudad

Salvo que se vieran involucrados los arroyos de los Alcores o el río Guadaira, que inundaban antes los arrabales del sur y del este, las inundaciones por las crecidas del Guadalquivir afectaban primero a los arrabales de Triana y el Arenal, y dentro del recinto amurallado a las zonas más declives como la Alameda de Hércules. Dependiendo de la magnitud de la crecida, cuando se superaban las defensas o contenciones, el agua se propagaba al resto de los arrabales y al centro histórico, y hay descritas avenidas en las que la embestida del agua derribó tramos de muralla, con la consecuente entrada libre del agua en la ciudad.

A pesar de la efectividad de la muralla, la Alameda de Hércules, la zona más baja de la ciudad en el curso antiguo del río, siempre se inundaba en las crecidas por la propia lluvia que caía en el interior de la ciudad cerrada, las infiltraciones del terreno, o si existían entradas inesperadas de agua en cualquier otro punto del recinto amurallado. Para intentar evitar esto último, las puertas de la ciudad disponían de unas guías metálicas donde se introducían tablones de madera que se calafateaban con brea para impermealizarlas.

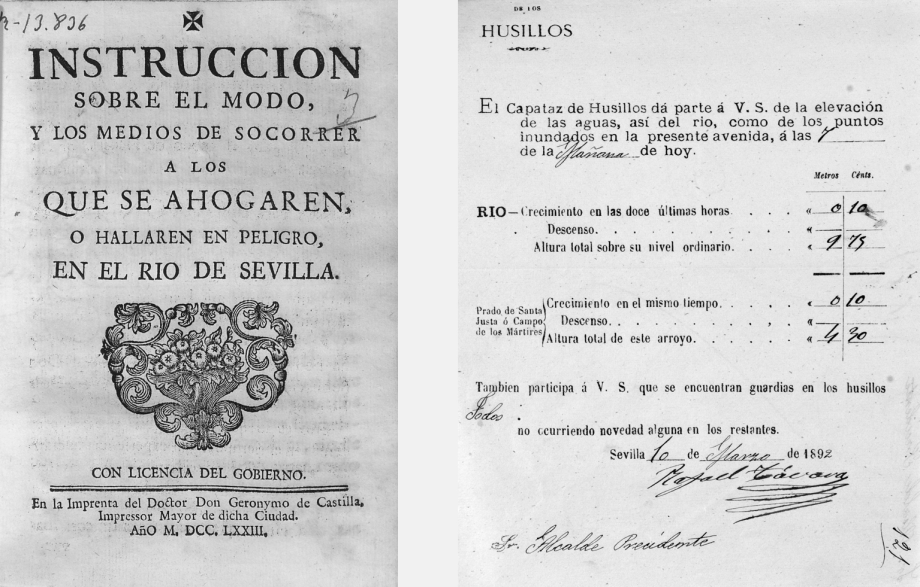

Entendiendo que todas estas medidas fueron evolucionando con el tiempo, en las inundaciones las autoridades nombraban cuadrillas de vigilancia adiestradas en el calafateado y reparación de las puertas y de los husillos públicos, y los particulares tenían que cuidar de los propios. Los husillos se cerraban antes de que el nivel del río alcanzara la altura de salida de los sumideros, y permanecían cerrados hasta que el agua volvía a descender por debajo de los desagües.

Una junta de expertos analizaba los informes de las cuadrillas de vigilancia y revisaba personalmente por zonas el sistema de defensa, señalando los puntos críticos y las reparaciones urgentes que se debían realizar. Para ello, se utilizaban piedras, estiércol, tablas o estacas, y colchones para los husillos, que se recopilaban y almacenaban antes para la emergencia, o que aportaban los vecinos afectados próximos si era necesario. En las grandes avenidas, estas reparaciones fueron en ocasiones épicas, a la desesperada y con el agua a considerable altura.

En la actualidad, la Alameda de Hércules dispone de un enorme depósito de recogida de aguas pluviales (en la estación del metro que no se llegó a concretar tras su obra), y cuenta con un sofisticado sistema de bombeo.

Instrucciones de socorro en el río de 1773 e informe de un capataz de husillos de 1892. Archivos históricos del Ayuntamiento.

Tras la inundación, los daños por el choque y erosión de las grandes avenidas, requerían constantes reparaciones en previsión de la siguiente acometida, afectando sobre todo a los muros de contención, los malecones del noroeste y los muelles de los márgenes del río de Triana y el Arenal, incluso tramos de muralla del norte por la batida directa del río, además de los destrozos que se ocasionaban continuamente en el antiguo puente de Barcas. Tras la sustitución del puente de Barcas a mediados del siglo XIX, el Puente de Triana también sufría daños por la erosión y el arrastre del río, pero aguantó las mayores avenidas. Para poder acceder al puente con sus inmediaciones inundadas, se utilizaban plataformas elevadas con borriquetes, y en ocasiones se prohibía el tránsito por el puente dejando a Triana incomunicada. Y no fueron los únicos puentes que sufrieron las crecidas del río, también los de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX se verían expuestos a las avenidas; el Puente de Tablas, el de Alfonso XII, el de Alfonso XIII, y el de San Telmo.

Por último, era importante conocer el estado del cauce y en general los cambios y nuevas construcciones en la vega de inundación, que podían obstaculizar la evacuación natural del agua por el Aljarafe, provocar retenciones o desviar la trayectoria de salida con consecuencias catastróficas en las crecidas. Como pudo ocurrir a finales del siglo XVIII por las obras ferroviarias elevadas y sus insuficientes aliviaderos.

La Alameda de Hércules. Izquierda en 1947. Superior derecha en 1936. Inferior derecha también de 1947.

Efectos frecuentes en la población

En muchas ocasiones coincidieron varias crecidas en un mismo año, como las cinco de 1829, o las seis de 1895, y ciclos con una o más inundaciones durante varios años seguidos, que cronificaban la precariedad y hambruna de la población. El hundimiento económico tras la pérdida del comercio con América y las repetidas inundaciones durante el siglo XVIII, impidieron que la ciudad saliera de un profundo bache.

Es importante destacar esta continua precariedad, porque las grandes avenidas del río afectaban en mayor medida a la población más pobre, la que vivía en los arrabales, destruyendo sus viviendas y dejando numerosas víctimas directas por ahogamiento y derribos, y lo peor estaba muchas veces por llegar, se manifestaba después de las crecidas. Con las cosechas perdidas, sin ganado, ni trabajo en general, la escasez y la hambruna en los arrabales se perpetuaba inundación tras inundación, vivían hacinados en las viviendas o en las instituciones de caridad, con una gran insalubridad por la humedad, los estancamientos del agua, o el abandono de animales muertos, en definitiva, una situación que generaba graves epidemias, que frecuentemente se cobraba más vidas que las ocasionadas por la propia inundación. El Hospital de Las Cinco Llagas o de la Sangre, fundado por Catalina Ribera en 1500 (actual Parlamento de Andalucía), y el Hospital de la Caridad a partir del siglo XVII, tuvieron un papel heróico en este sentido.

Sobre los destrozos y pérdidas en las avenidas, J. Guichot escribió:

"...Hambres espantosas, pestes que redujeron á un tercio las trescientas mil almas que contaba nuestra ciudad; destrucción de una vez de seiscientas casas dentro del casco de la misma; calles enteras que desaparecen; hundimientos de iglesias, monasterios y edificios públicos; pérdida de 5.120 cabezas de ganado en las islas y en un corto período de días; naufragio de infinitos barcos; el puente una y otra vez arrebatado por la impetuosa corriente: pérdidas incalculables de la riqueza pública y particular, representada por las mercancías, los caldos y los cereales destruidos en sus respectivos almacenes y depósitos, por el agua; y, en suma, la amenaza constante de ver desaparecer en horas de la faz de la tierra, la antigua Hispalis, Roma la pequeña en la edad antigua y Atenas española en la edad media, y tercera ciudad de España en la contemporánea."

Extraido del impactante prólogo del libro de F. de Borja Palomo de 1877, "Memoria histórico crítica sobre las riadas ó grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla desde principios del siglo XV a nuestros días".

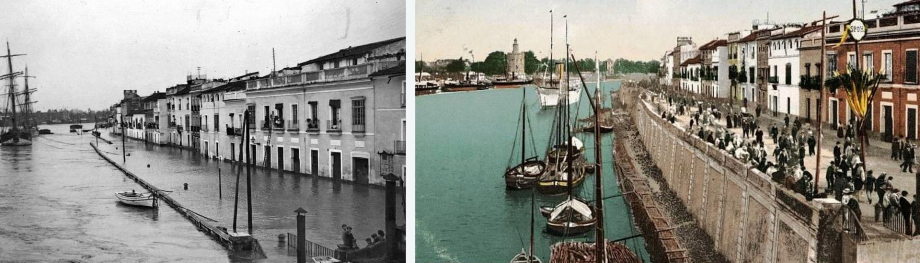

E4. La calle Betis tras la avenida de 1892, vista desde el Puente de Triana, y fotografía coloreada desde el mismo sitio alredor de 1904.

Cuando llovía con intensidad, la incertidumbre se apoderaba de los Trianeros, que vivían con un ojo puesto en el cielo y el otro en el río. Con la crecida se quedaban muchas veces aislados, con el puente de Barcas intransitable y en ocasiones totalmente destruido o desaparecido, y necesitaban ser asistidos con embarcaciones, lo que suponía un gran riesgo por la corriente. Muchos de los supervivientes, se quedaban atrapados en la parte alta de las casas, o en los tejados y azoteas, esperando las ayudas que les traían las barcas. Los que lograban salir de sus casas, se refugiaban en la iglesia un poco más elevada de Santa Ana. En el resto de la ciudad, también se preparaban barcas y carromatos para el rescate y primeros auxilios de la población del centro histórico y resto de los arrabales.

Además de la pérdida de vidas y viviendas, de la hambruna y la insalubridad, otra característica común en las avenidas, que algunos años los mandatarios lograron evitar, era la especulación con alimentos como el pan y productos de primera necesidad, alejado de las posibilidades de los que más lo necesitaban. En este sentido, y a pesar de sus propias carencias, los numerosos conventos y monasterio de las instituciones eclesiásticas, tuvieron una labor esencial durante las inundaciones del siglo XVI y XVII. Pero en el siglo XVIII fueron desapareciendo, disminuyeron considerablemente con las desamortizaciones, y el Consistorio tuvo que hacerse cargo de la situación. A pesar de su ya maltrecha economía, debía atender la continua demanda de cobijo, alimento y trabajo, inexistente salvo para reparar destrozos. Se organizaron una serie de medidas para la previsión de fondos y la distribución de ayudas, como impuestos, donaciones, préstamos, y la contribución de la Hermandad de la Caridad y las Juntas Parroquiales de Beneficencia, a las que se encargaba la distribución del pan y el encauzamiento de los fondos de socorro y ayuda de los más necesitados.

Todas estas medidas organizativas, de adiestramiento, almacenamiento de materiales, cadenas de asistencia y distribución de las ayudas, o la divulgación de medidas para prevenir las epidemias, es muy probable que fueran pioneras en la atención ante las catástrofes, al menos en las relacionadas con inundaciones.

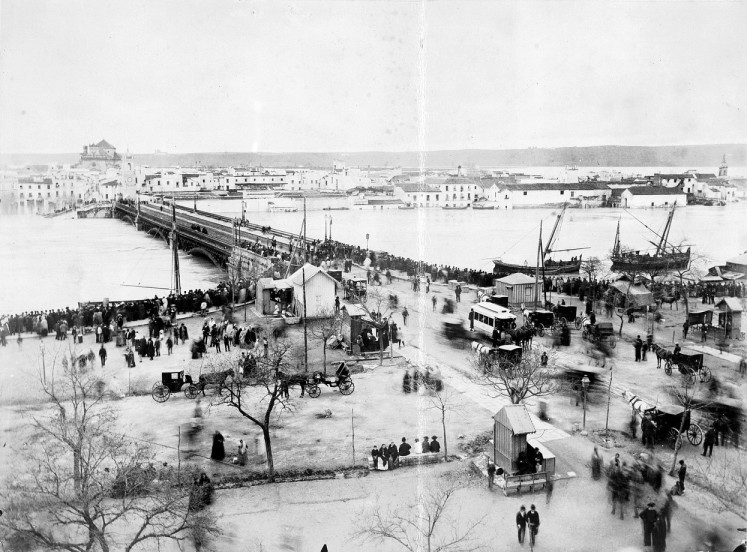

El Puente de Triana en 1892, vista desde el Paseo de Colón con Triana inundada al fondo.

Fechas de las grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla

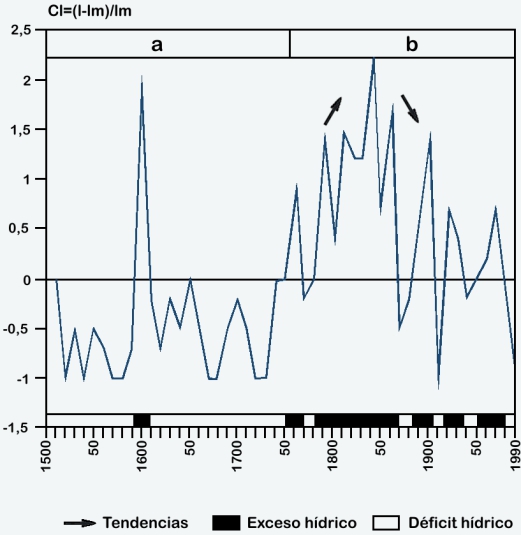

Por las crecidas en Sevilla de las que se tiene mayor documentación, a partir del siglo XVI, los ciclos más frecuentes e intensos han tenido lugar desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XX, con su pico de máxima incidencia en el XIX.

Frecuencia relativa del número de avenidas correspondientes al Tramo Bajo del Guadalquivir durante los siglos XVI-XX.

a = Menor frecuencia de avenidas, b = Mayor frecuencia de avenidas.

"El impacto de las infraestructuras de la ciudad de Sevilla, sobre el paisaje fluvial del río Guadalquivir. B. García Martínez, 2006.

Muchas de las fechas de las grandes avenidas del Guadalquivir, fueron recogidas por D. Francisco de Borja Palomo y Rubio en su libro, "Memoria histórico crítica sobre las riadas ó grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, desde principios del siglo XV hasta nuestros días", tras una laboriosa búsqueda en los archivos de la ciudad y su propia experiencia en las grandes avenidas del XIX. Lo publicó en el periódico sevillano El Español entre 1876 y 1877, como crítica a los responsables del derribo de las murallas de la ciudad tras las inundaciones de su época.

- Avenidas documentadas anteriores al siglo XV:

Aunque no existen datos concretos de las inundaciones de Sevilla anteriores al siglo XII, sí existen algunas referencias sobre grandes avenidas del Guadalquivir, como las que motivaron la reconstrucción del puente romano de Córdoba en el 719 y en el 788.

De las pocas de las que se tienen referencias de Sevilla: 1011, 1168, 1200, 1297, o 1383

La primera conocida es la gran avenida de la primavera de 1011, con miles de víctimas. La avenida de 1168, aunque no han llegado datos sobre los daños de sus contemporáneos, podría ser la mayor que ha sufrido la ciudad con la destrucción de gran parte de la muralla, reconstruida por el califa almohade Yusuf I (1138-1184)*, además de la construcción de los muelles, el puente de Barcas y tantas otras obras importantes de la ciudad. El desastre ocasionado fue muy renombrado durante siglos. Según crónicas medievales, escritas tres siglos después**, murieron 63.000 habitantes y sólo quedaron en pie "las casas más fuertes" y la zona más alta de la ciudad (de San Isidoro a San Román-Santa Catalina), lo que supondría una cota de inundación entre 11 y 12m, si verdaderamente ocurrió así y no se amplificaron sus efectos con los siglos. Otra avenida en el año 1200 derribó 6.000 casas con 700 fallecidos en los arenales según Sahibasala*. La de 1383 se siguió de una epidemia con muchas víctimas, y decidió la construcción de un dique para proteger la zona próxima a la Puerta de la Barqueta, el lugar tantas veces reconstruido, y donde mucho más tarde se construiría el llamado Patín de las Damas.

* Luis de Alarcón y de la Lastra, "El río de Sevilla y sus problemas a traves de la historia", 1952.

** Pedro Carrillo de Huete y Lope de Barrientos, "Crónica del Halconero", 1420-1450.

La Sevilla del siglo XVI de Arturo Redondo, 2015. Detalle de la muralla y recreación de una inundación en el Postigo del Aceite. arturoredondo.blogspot.com

- Siglo XV:

1403, 1434, 1435, o la de 1485.

Esta última de 1485, con enormes destrozos, pérdidas y hambruna posterior.

- Siglo XVI:

1507, 1522-23, 1544, 1545, 1554, 1590, 1592-93, 1595, 1596.

Destaca por su magnitud la de 1593, y aunque es muy posible que el puente de Barcas se destruyera con mayor frecuencia, hay referencias de 1507 y de 1554.

- Siglo XVII:

En el XVII tuvieron lugar 22 avenidas, entre los años: 1603-04, 1608, 1618, 1626, 1633, 1642, 1649, 1683-84, 1691-92, o 1697.

Destacan inundaciones como las de 1603-04, con numerosos derribos de casas y fallecidos. La de 1626, el "año del diluvio" que afectó a todo el país, la crecida más temprana del siglo porque comenzó en septiembre, desastrosa y con "incalculables pérdidas". La de 1642, fue todavía peor, y la altura del agua superó a las anteriores. La del 4 de abril de 1649, con la hambruna posterior, el hacinamiento y las calles anegadas, coincidió y agravó la expansión por los arrabales de la peor epidemia de peste negra que sufrió Sevilla, acabando drásticamente con la mitad de su población, estimada entonces en 120.000 a 130.000 personas, la ciudad más poblada del país. La cifra de fallecidos es variable según la fuente que se consulte porque no existen registros, y algunos autores estiman un número más elevado. También fueron importantes la crecida de 1684 y la de mayo de 1697, la más tardía. El puente de Barcas se destruyó al menos en 1603 y 1642.

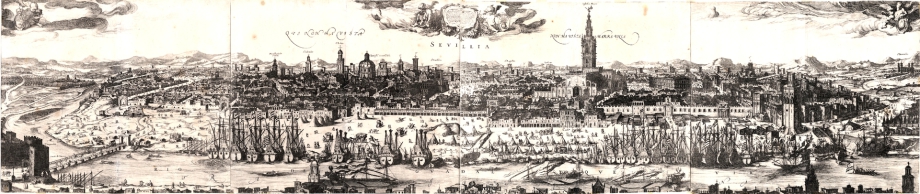

Grabado del siglo XVII. Simon Wynhoutsz de Vries, 1617. The British Library, London.

Se puede ver a la izquierda el islote frente a la Cartuja que se llevaría la avenida de 1796, y el vulnerable puente de Barcas río abajo.

- Siglo XVIII:

1707-08, 1709, 1731, 1736, 1739, 1740, 1745, 1750-51, 1751-52, 1758, 1777-78, 1783-84, 1786, 1787, 1792, 1795, 1796, 1800.

En este siglo hay un ascenso progresivo del número de avenidas y de la magnitud de las mismas. Son muy destacables las avenidas de 1784, 1792 y 1796, una de las mayores conocidas, y las de 1709 y 1736 porque se siguieron de nuevas epidemias.

En 1736, se vivieron varias crecidas del río. La de 1758 obligó a restaurar la muralla en varios tramos. La de 1783-84, fue la mayor conocida hasta esa fecha (de las que hablamos a partir del siglo XV), nefasta por sus destrozos y pérdida de vidas, sobre todo en los arrabales. Se llevó gran parte del malecón de la calle Betis, el puente y los barcos atracados, que desaparecieron o se los llevó la corriente río abajo. Obligó a reparar después la zona de la Barqueta y la muralla norte, y a la construcción del murallón actual y los muelles de la calle Betis. En la de 1787, que también fue importante pero inferior a la gran avenida de 1784, hubo que proteger con improvisadas filas de estacas y cajones de piedras otra vez las márgenes del río del norte de la ciudad y de la calle Betis, que seguía en obras. En 1792, se perdieron más de 5.000 cabezas de ganado en las islas río abajo, y el arrastre de la corriente se llevó parte del islote de la Cartuja. La crecida de 1795, precedida por la del Guadaira, ocurrió tras la inauguración ese mismo año de la corta de la Merlina, y afortunadamente no tuvo tanta repercusión, pero la siguiente avenida de 1796, sólo un año más tarde y que detallaremos después, fue una de las mayores que se recuerdan, superando a las anteriores. En los primeros meses de 1800 ocurrieron varias inundaciones, año que será recordado por otra gran epidemia, esta vez en agosto y por la peste amarilla. Como colofón de siglo la población quedó nuevamente mermada, esta vez en un 20%.

"Vista de Sevilla desde Triana", Pedro Tortolero, 1766. El Puente de Barcas desde el Castillo de San Jorge al Arenal.

Respecto a la avenida del 28 de diciembre de 1796, la mayor conocida entonces de las que tratamos desde el siglo XV, empezó con la crecida del Guadaira y se continuó con la gran avenida del Guadalquivir, que arrasó el islote del río de los antiguos grabados frente a la Cartuja, o lo que quedaba tras la crecida de 1792. Confirmó el peor de los pronósticos, porque las autoridades confiaban que el agua no podría llegar nunca a la ciudad tras las obras realizadas en la Merlina y el refuerzo de los malecones, pero el agua los rebasó y llegó más lejos que nunca. El Tagarete también creció y hubo que reforzar a la deseperada los husillos y muchas de las puertas de la ciudad, que desvencijadas hacían agua por todos lados. En cualquier caso, sin las obras realizadas en la Merlina, que libró el meandro situado precisamente en la estrechez del cauce entre Coria del Río y Dos Hermanas, el desastre podría haber sido mucho más catastrófico de lo que ya fue.

Seguramente, esta crecida pudo ser la causante también de acortar el recorrido del río entre la Algaba y Sevilla*, salvando de forma natural el meandro que limitaba la Isla de Quijano (P4), una de las primeras cortas artificiales que estaba planificado realizar, y que no fue necesario (Corta de la Mercadera, proyectada en 1746).

*F. Borja Barrera Evolución de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir durante el Holoceno medio-superior. Geoarqueología y reconstrucción paleogeográfica de la vega de Itálica (Sevilla, España)

Representación esquemática de los ríos del entorno de Sevilla y el cauce del Guadalquivir a principios del siglo XIX, y el anterior curso con el meandro de la Isla de Quijano.

- Siglo XIX:

Sigue creciendo el número de avenidas, y en el último cuarto del siglo tienen lugar las tres mayores avenidas conocidas de la ciudad, al menos de las que se tienen más datos a partir del siglo XV. Se creó una red telegráfica de alerta de los niveles del río, y mejoraron la organización, actuación y prevención de los efectos de las inundaciones.

Primera mitad del siglo XIX:

Por orden cronológico: 1802-03, 1804 (7,3m), 1805, 1806, 1810 a 1815, 1816, 1821, 1823 (8,7m), 1829, 1830, 1831, 1832, 1834, 1835, 1838, 1839, 1840-41, 1843, 1844-45, 1846.

En 1804 el río se desbordó en cuatro ocasiones, sobrepasando los 7m en marzo, con la compañía del Guadaira, y nuevamente los problemas de escasez y hambruna posterior. En 1805, al Guadalquivir y el Guadaira se les unió el Tagarete, con enormes vendavales y destrozos. De 1810 a 1816, el río ocupó discretamente la ciudad todos los años. En enero de 1823 sucedió la mayor crecida hasta esa fecha, y el 2 de febrero el agua alcanzó su mayor altura, superando a la avenida extraordinaria de 1796, con consecuencias desastrosas. En 1829 se repitieron cinco crecidas y en 1831 otras cuatro. La de 1830 fue importante, pero dependiente del Guadaira. De 1832 a 1846, también fueron numerosas y ocuparon la ciudad contenidamente. En 1838, en medio de la precariedad por las continuas inundaciones, una multitud de jornaleros de la región que pedían trabajo, quedaron atrapados en la ciudad increpando al Consistorio, sin fondos, ni disposición de los monasterios por las desamortizaciones.

Triana, inundación de 1892, grabado.

Segunda mitad del siglo XIX:

Por orden cronológico: 1852, 1853, 1855, 1856, 1858, 1860, 1861-62, 1865, 1869, 1871-72, 1876, 1877, 1879, 1881, 1885, 1886, 1887, 1888, 1891, 1892, 1895, 1897.

Superiores a 7 metros sobre el nivel cero del río: 1856 (8,6m), 1860 (8,68m) 1876 (8,73m), 1877 (8,19m), 1881 (9m), 1885 (7m), 1887 (8,37m), 1888 (8,46m), 1892 (9,31m), 1895 (7,9m), 1897 (8,4m).

De 5 a 7m, muy graves, fueron por ejemplo las de: 1858, 1861-62, 1869, 1886, 1891.

De 4 a 5m y las consideradas bujarretes o de un caudal inferior a 3.000m3/s, fueron numerosas, un ejemplo, 1852, 1853, 1855, que duró 25 días con las casas anegadas, 1865, 1871-72, 1879.

Tras una serie de repetidas inundaciones, de las que fueron muy importantes las de 1856 y 1860, se sucedieron varios brotes epidémicos de cólera con miles de víctimas.

Pero, las consecuencias de las siguientes grandes avenidas fueron mayores por lo que detallaremos después. Sin grandes diferencias entre ellas en cuanto a su gran magnitud, la de 1876 fue la mayor avenida hasta esa fecha, alcanzando el agua una altura de 8,7m, y antes de acabar el siglo fue superada por la de 1881 con 9m, y la de 1892 que alcanzó los 9,3m, la mayor de las que se tienen datos. Y las tres tuvieron lugar tras el discutido derribo del recinto amurallado*. Respecto a esto último, y sin entrar en la pérdida patrimonial que supuso para la ciudad, como ya se comentó en el primer apartado no parece que fuera el mejor momento para derribar la muralla, en pleno ciclo de las avenidas más frecuentes y de mayor magnitud que se conoce. Sólo quedaron en pie tres de las 15 puertas de entrada a la ciudad, y pequeños tramos aislados de muralla. Así afrontó Sevilla en el último cuarto de siglo, las tres mayores avenidas documentadas del Guadalquivir, y otras tantas de considerable magnitud.

A pesar de las medidas de contención, que nuevamente se pensaron inexpugnables, en la crecida de 1876, acontecida tras cuatro años de sequía, el agua llegó libremente a lugares de la ciudad a los que supuestamente nunca antes había llegado, y pudo haber sido todavía más catastrófica. Algunos que la vivieron pensaron que había llegado el temido desastre y que la ciudad quedaría finalmente sumergida en su río tras siglos de lucha. El agua abrió una brecha en las contenciones construidas con la vía ferroviaria del norte. Afortunadamente dejó de llover, pero se vivió una noche angustiosa de incertidumbre en espera de lo peor (F. de Borja Palomo).

Intercalada con las anteriores, también fueron muy importantes, superando los 8m, las de 1877, 1887 y 1888. En 1895, se sucedieron seis inundaciones, y una de ellas fue también muy considerable (7,9m), pero inferior a la que se volvió a vivir en 1897 antes de acabar el siglo (8,4m).

El Puente de Triana en 1912.

- Siglo XX:

En este siglo tuvo lugar la obra más importante de defensa de la ciudad, con los grandes cambios en el cauce del río próximo a Sevilla, que finalmente llevaron al control de las inundaciones del casco urbano. En la primera mitad de siglo, las crecidas todavía fueron frecuentes y algunas de gran magnitud, pero en la segunda mitad descendieron significativamente. Aunque todavía algunas inundaciones por la crecida de los arroyos motivarían cuantiosas pérdidas, finalizó el mayor ciclo de avenidas del Guadalquivir que ha conocido la historia reciente de la ciudad.

Primera mitad del siglo XX:

Cronológicamente: 1901, 1902, 1904, 1910-11, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918-19, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1934, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1947, 1948 (Tamarguillo).

Superiores a 7 metros: 1902 (7,16), 1912 (7,9m), 1916 (7,29m), 1917 (8,8m), 1924 (7,43), 1925 (7,78), 1926 (7,95m), 1936 (7,4m), 1940 (7,2m), 1947 (7,2m).

De 5 a 7m, muy graves, fueron por ejemplo las de 1915, 1927, 1937, 1939, o 1941.

De 4 a 5m y bujarretes, numerosas, por ejemplo las de 1901, 1904, 1910-11, 1913, 1918-19, 1928, o 1934.

En 1917

ocurrió la mayor avenida del siglo XX (8,8m), aunque las de 1912 y 1926 también fueron muy importantes, rondando los 8m. La gran avenida de 1926 y la sucesión de inundaciones anuales

de 1924 a 1928, hizo saltar las alarmas ante la proximidad de la Exposición de 1929. En 1926 se había inaugurado la Corta de Tablada, con la que se tenía la esperanza de controlar las inundaciones,

pero las repetitivas riadas no daban esa impresión. Realmente se había mejorado la evacuación evitando la curva de los Gordales, que ya estaba prácticamente obstruida. Aunque las inundaciones de 1936

y 1940 son similares a la de 1947, superando los 7m, la más conocida por su gran documentación gráfica es la de 1947. En 1948 hubo otra importante inundación muy recordada, pero motivada por el

desbordamiento del Tamarguillo. En este mismo año de 1948, se inauguró la corta de la Vega de Triana,

que desvió parte del cauce vivo de la ciudad, posibilitando tres años después la inauguración de la esclusa y constitución de la Dársena del Guadalquivir.

El puente de San Telmo en 1947

Segunda mitad del siglo XX:

1961 (Tamarguillo), 1963 (6.700m3/s), 1996 (3.810m3/s), 1997 (3.234m3/s), 2010 (3.174m3/s, 4,98m).

En esta segunda mitad de siglo el número de crecidas disminuyó considerablemente y con la constitución de la Dársena en 1951, la protección era mayor gracias al taponamiento de Chapina, el desvío del cauce vivo por la Corta de la Vega de Triana y la esclusa. Pero todavía hay que señalar por su importancia las inundaciones de 1961 y 1963. La de 1961 no fue motivada por el Guadalquivir, esta vez la causó la rotura de un dique de contención del Tamarguillo, provocando graves destrozos con la pérdida de multitud de viviendas y víctimas mortales. Es la crecida tristemente recordada de la Operación Clavel, una caravana de ayuda solidaria radiada por Bobby Deglané, que acabó de forma catastrófica al estrellarse una avioneta sobre el público que acudió a recibirla.

Las inundaciones de los años sesenta, motivaron nuevos cambios en las canalizaciones de los arroyos y el Guadaira, elevaciones de las contenciones perimetrales, y la construcción de numerosos embalses río arriba. Finalmente, en 1982, se terminó de construir la corta de la Cartuja, que apartó del casco urbano de Sevilla todo el cauce vivo del río, con un trayecto recto sin meandros, ofreciendo un nivel de protección superior frente a las inundaciones.

Las crecidas posteriores a esta actuación no han llegado a afectar al casco urbano, aunque tampoco tuvieron la intensidad de las anteriores.

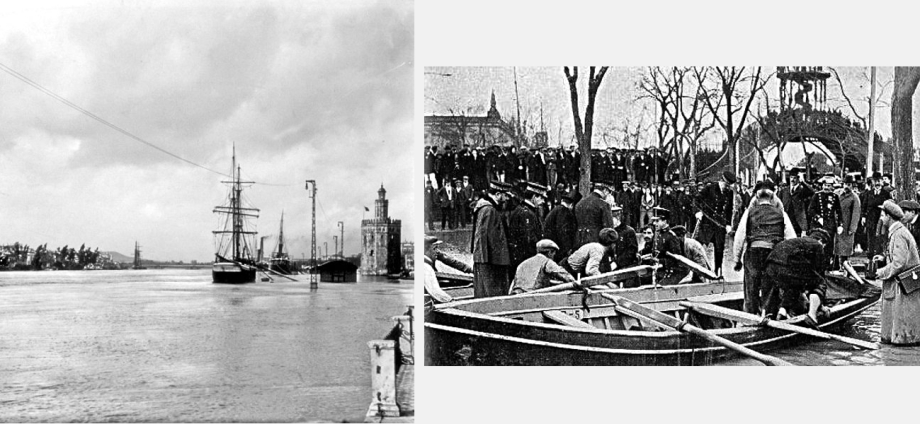

Rotura del dique de contención del Tamarguillo en noviembre de 1961, y su reparación posterior por el ejército.

Ahora nos encontramos en un período de baja incidencia de crecidas, pero no hay que bajar la guardia y tener siempre presente lo vivido en el pasado.

Es frecuente que estas grandes avenidas tengan lugar entre períodos lluviosos moderados, o períodos incluso de sequía, en los que se piensa que todo está ya controlado, relajando la alerta de la población y sus gobernantes, que habitualmente se traduce en expansión urbanística en la vega de inundación, hasta la llegada inesperada de la siguiente gran avenida, que siempre llegó. Como ocurrió por ejemplo tras la primera corta de La Merlina y la gran avenida de 1876, o tras inaugurar la corta de Tablada, incluso después de constituirse la Dársena.

La imponente obra hidraúlica de defensa de la ciudad, se ha ido perfeccionando con la experiencia de múltiples catástrofes, y seguirá teniendo las limitaciones que va imponiendo el río, aunque se haya alejado el cauce vivo. La imagen se puede parecer a lo que sucede ahora, un período contenido de crecidas y la expansión urbanística en el norte de la ciudad y el Aljarafe sin remedio, a pesar de las advertencias del río, como las crecidas de 1996 o 2010, que crearon la alarma. Afortunadamente no fueron avenidas extraordinarias pero se dejaron sentir en el Aljarafe y en las marismas, además de río arriba, finalmente sin consecuencias reseñables en el casco urbano hispalense.

Para conocer las grandes obras efectuadas en el cauce del Guadalquivir, ver la siguiente página "Cambios en el Guadalquivir"

Crecida de 1912 y la visita de Alfonso XIII, en la imagen en el Prado de Sansebastián

Mapa del Sitio y otros accesos a pie de página