Obra hidráulica de defensa. Cambios artificiales del cauce del Guadalquivir

Descripción histórica de la obra hidráulica de defensa de la ciudad, fundamentalmente las actuaciones llevadas a cabo en el cauce del Guadalquivir y en los arroyos próximos a Sevilla para el control de las inundaciones.

Contenido:

1. Cortas del Guadalquivir río abajo de Sevilla

2. Cortas del Guadalquivir en el entorno de Sevilla

- 2A. Corta de Tablada

- 2B. Corta de la Vega de Triana

- 2C. Corta de la Cartuja

- Otras. La Corta Punta del Verde e intervenciones portuarias

3. Actuaciones en los arroyos próximos a la ciudad

Apéndices

- Intervenciones río arriba

- Tanques de tormentas

- El Canal Sevilla-Bonanza

- Consecuencias no deseadas de las intervenciones. Oposición a los dragados de profundización.

Antes de adentrarnos, veamos gráficamente como era el río Guadalquivir antes de que se iniciaran las obras en su cauce en el siglo XVIII.

El Guadalquivir del siglo XVIII dibujado en un mapa Google actual, siguiendo el trazado visible de sus tres brazos: el Brazo de La Torre, de Enmedio y del Este.

Imagen inferior, Mapa de 1720 de Francisco Antonio Pizarro, del Archivo del Puerto de Sevilla.

1. Cortas del Guadalquivir río abajo de Sevilla

A finales del siglo XVIII, coincidiendo con un período de grandes inundaciones y la navegación ya muy comprometida por la progresiva pérdida de calado en los meandros*, se realizaron las primeras cortas en el Guadalquivir, uniendo los extremos de una o más curvas del río con un cauce artificial. Al mismo tiempo que se reducía el recorrido del río y se mejoraba la navegación por la ganancia de fondo, se favorecía la evacuación del agua y disminuía la posibilidad de desbordamientos.

* Según un informe solicitado a los prácticos del Puerto, en el siglo XVIII la navegación sólo era posible hasta la Merlina (Coria del Río), en pleamar y para embarcaciones de 200 toneladas con menos de 3m de calado, precisando dos puntos más de alijo en el trayecto.

Plano General, PG1.

Cortas realizadas en el Guadalquivir

A la izquierda, cauce actual del Guadalquivir, en amarillo las curvas libradas con las cortas.

A la derecha, comparación con los numerosos tornos del Brazo de Enmedio del río del siglo XVIII, antes de las actuaciones.

- Primeras cortas río abajo de Sevilla en los siglos XVIII y XIX

La Corta de Merlina de 1795 (PG1), obra del ingeniero Scipion Perosini a la altura de Coria del Río, fue la primera corta que se realizó en el Guadalquivir, para librar el doble meandro de Coria y de la Merlina, formados en la época árabe. Con un canal artificial de 627m de largo, se evitaron 10km de peligrosa y penosa navegación, que representaba el límite para muchos barcos que no podían llegar a Sevilla. Además, salvando este pronunciado meandro situado en la zona más comprometida del estrecho entre Coria del Río y Dos Hermanas, se tenía la esperanza de controlar las inundaciones catastróficas que estaba sufriendo la ciudad, favoreciendo la evacuación del agua en la salida del Guadalquivir a las marismas.

En 1816, con la Corta Fernandina o del Borrego, de aproximadamente 1,6Km de largo, se evitaron 16km de curvas. El antiguo brazo de la Torre, dejó de alimentarse del Guadalquivir con esta corta, pero más abajo continuó nutriéndose del Guadiamar, el último afluente de la margen derecha del Guadalquivir, tristemente conocido por el desastre del vertido de la mina de Aznalcóllar de 1998.

En 1888, la Corta de los Jerónimos, de 6,6 km (PG1), recortó en 13km el recorrido del río, y ahora delimita la llamada Isla Mínima al fraccionar en su trayecto la Isla Menor. Inicialmente no consiguió su comentido de ensanchar el cauce y conseguir el fondo esperado, y la obra se alargó unos años con unos diques río arriba de la corta para dirigir la corriente.

Estas cortas mejoraron la navegación, pero no controlaron las inundaciones en el casco urbano de las grandes avenidas que se estaban viviendo en su tiempo.

- Otras cortas río abajo de Sevilla en el siglo XX

En la segunda mitad del siglo XX, se realizaron nuevas cortas en el trayecto del río. En 1971 la Corta de Los Olivillos, de 4,4km, en la que desemboca actualmente el Canal del Guadaira, y en 1972 la Corta de La Isleta, de 3,8km.

Situadas una a cada lado de la Corta Fernandina (PG1), aunque no redujeron tanto el recorrido del río como las anteriores, 1,5km entre las dos, rectificaron el recorrido y mejoraron la navegación evitando meandros de Isla Menor.

2. Cortas del cauce del Guadalquivir en el entorno de Sevilla

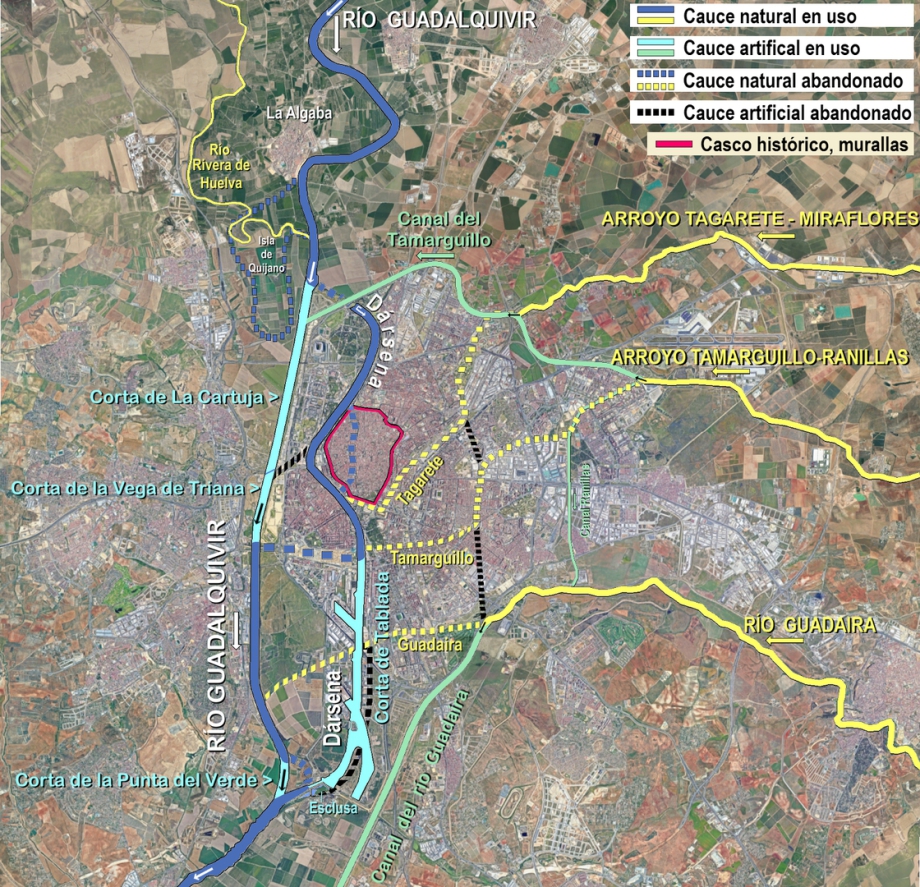

Las actuaciones fluviales en el entorno de Sevilla, desde la Algaba a Coria del Río, han sido numerosas y se representan en el plano inferior (Plano General PG2). En el esquema, hay que diferenciar las intervenciones en el cauce del Guadalquivir (tratadas en el Apartado 2), de las realizadas en los arroyos de los Alcores y el río Guadaira (Apartado 3).

Plano General PG2.

Cambios en el Guadalquivir y arroyos del entorno de Sevilla.

En un mapa actual se ha dibujado en rojo la muralla del centro histórico de la ciudad.

En azul marino y celeste los cauces del Guadalquivir en uso (azul marino los naturales y celeste los artificiales).

En amarillo y verde, los cauces de los arroyos y el río Guadaira en uso (en amarillo los naturales y en verde los artificiales).

Las líneas discontinuas son cauces naturales antiguos o abandonados, y en negro los artificiales abandonados.

Ya comentamos que las cortas río abajo, no lograron controlar los efectos de las avenidas en la ciudad, era necesario actuar sobre los meandros del río del entorno de Sevilla. Aunque en el siglo XIX ya existieron proyectos sorprendentes, su ejecución no fue posible hasta el siglo XX, fundamentalmente por la falta de financiación. Tenían un coste elevado al implicar grandes cambios urbanísticos de acomodación.

Diferenciamos tres etapas fundamentales de actuaciones en el cauce del Guadalquivir próximo a Sevilla (P2):

- A. La Corta de Tablada

- B. La Corta de la Vega de Triana y constitución de la Dársena

- C. La Corta de la Cartuja y extensión de la Dársena

- Otras intervenciones en el cauce. La Corta de la Punta del Verde y actuaciones portuarias

P2. Principales etapas de los cambios realizados en el cauce del Guadalquivir en el entorno de Sevilla.

2A. La Corta de Tablada

La Corta de Tablada fue la primera actuación en el cauce del Guadalquivir más próximo al casco urbano. Un segundo cauce artificial, que partiendo del codo de Las Delicias, enlaza de nuevo con el río unos 6Km más al sur (P2A), en la Punta del Verde. Navegando por el nuevo canal, se libraban las curvas de la Punta del Verde, Tablada y los Gordales, reduciendo en 4Km la navegación al puerto. Al mismo tiempo, se mejoraba la evacuación del agua en las crecidas del río, sobre todo al evitar la curva prácticamente obstruida de los Gordales (codo de las Delicias).

Deriva de un proyecto de 1859, que no se llegó a ejecutar tras las expropiaciones del terreno por la falta de financiación. Más tarde, se incluyó en otro proyecto más amplio con el impulso de la Exposición de 1929, el "Plan de mejoras de la Ría del Guadalquivir y el Puerto de Sevilla" de Luis Moliní Uribarri, ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto.

Esta "Junta de Obras de la Ría del Guadalquivir y el Puerto de Sevilla" de 1870, predecesora de la actual Autoridad Portuaria de 1993, supuso una revolución en la gestión del río y la obra de defensa de la ciudad.

La complejidad de estas cortas próximas a la ciudad, precisaba la intervención de múltiples estamentos, y la Junta de Obras aglutinó representantes del Estado, la Diputación, el Ayuntamiento, el comercio local y marítimo, o la Marina, y un ingeniero director, que harían posible estas transformaciones conjuntas del río y la ciudad.

P2A. Corta de Tablada

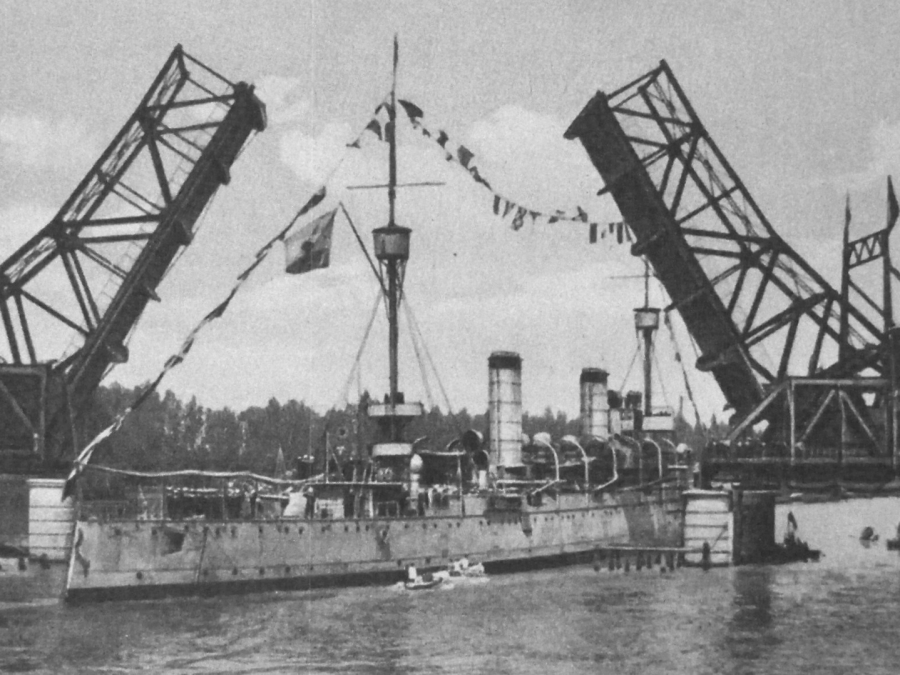

La Corta de Tablada se empezó a construir en 1909 y estaba prevista su conclusión para 1914, pero no fue posible, entre otros motivos por la I Guerra Mundial y la financiación. Finalmente se inauguró en 1926 (F2A), junto al puente elevable de Alfonso XIII diseñado por José Delgado Brackenbury. El popular "Puente de Hierro" (F2A), que además de dar servicio al ferrocarril del nuevo puerto, comunicaba Tablada con la expansión de la ciudad hacia el sur de la Exposición de 1929.

La inauguración por Alfonso XIII fue muy señalada, con el regreso de los héroes del Plus Ultra a bordo del crucero argentino Buenos Aires (F2A). Una entrada triunfal en la ciudad por el nuevo canal hasta el mismo centro de la ciudad, pasando bajo el nuevo puente elevable.

Con el aumento del tráfico mercante por las mejoras en la navegación, el puerto necesitaba una profunda transformación.

Las instalaciones del antiguo puerto industrial, además de insuficientes, estaban muy deterioradas y no daban buen aspecto al centro de la ciudad. Con el Plan de Moliní se trasladarían a su nueva y amplia ubicación en la Corta de Tablada. Los muelles de Las Delicias y Nueva York, habilitados en 1905 en la margen izquierda del río, ayudaron al traslado. El de Nueva York, más próximo al centro, se reservó para pasajeros. Recibió ese nombre por la línea naviera que existía entonces con Estados Unidos.

El Puente elevable de San Telmo, que no llegó a la cita de 1929, se uniría dos años más tarde al legado de la Exposición Iberoamericana. El nuevo puente, aportó una nueva vía urbana de paso desde el centro a la Huerta de Los Remedios y el Aljarafe, y seguía permitiendo el paso de los barcos a los antiguos muelles.

El doble cauce creado con la Corta de Tablada, sería fundamental para la siguiente etapa, aislar la Dársena del Guadalquivir, constituyendo gran parte de la misma (P2A).

F2A. La Corta de Tablada

Arriba, extraordinaria imagen aérea de la ciudad de 1928, con los tortuosos tornos del río. Se puede ver el Puente de San Telmo en construcción y, en la esquina inferior derecha de la fotografía, el Puente de Hierro y el inicio de la Corta de Tablada.

Centro, trabajos de la Corta de Tablada en 1925 antes de su integración. A su derecha, vista aérea de 1929 desde el sur.

Abajo, el día de la inauguración en 1926, con los héroes del Plus Ultra a bordo del crucero Buenos Aires.

2B. La Corta de la Vega de Triana y constitución de la Dársena

P2B. Corta de la Vega de Triana y Dársena inicial del Guadalquivir

Si la Corta de Tablada mejoró sobre todo el acceso y modernización del puerto, la Corta de la Vega de Triana y la Dársena, estaban más dirigidas a la defensa de las avenidas, e implicaron de nuevo grandes cambios en la ciudad.

José Delgado Brackenbury, siguiente director de la Junta de Obras del Puerto, fue el encargado de continuar el proyecto con la construcción de la Corta de la Vega de Triana, finalizada en 1948, el Tapón de Chapina en 1950, y la Esclusa en 1951 (P2B).

Los trabajos se iniciaron en 1929, pero se interrumpieron diez años por la guerra civil y la posguerra. Dentro del mismo Plan Brackenbury, para que las obras no interrumpieran el tráfico del oeste y no dejaran incomunicado el Aljarafe de la ciudad —con la corta se cerraría el único paso existente—, se construyó otro puente elevable de hierro al sur del Aljarafe, el Puente de San Juan (1929-1934).

La Corta de la Vega de Triana era un desvío artificial de 3,5km de largo, una prolongación en línea recta del brazo de San Jerónimo hasta la "Haza del Huesero" en la Vega de Triana, y desde este punto a San Juan de Aznalfarache para conectar de nuevo con el río (P2B), aunque su construcción fue en sentido contrario, de San Juan de Aznalfarache a San Jerónimo.

De este modo, se salvaba el brazo de Tablada y tres curvas del río prácticamente de 90° próximas al casco urbano, alejando el cauce vivo del río del oeste y sur de la ciudad. Además, integró a Triana en el territorio protegido por las contenciones (F2B1), la mejora en la defensa era evidente.

Constitución de la Dársena del Guadalquivir.

Una vez abierta la corta de la Vega de Triana al curso del río, y gracias al doble brazo que aportó la Corta de Tablada, se pudo cerrar el cauce histórico unos 400m río arriba del Puente de Triana, con el aterramiento o Tapón de Chapina. En el extremo opuesto, al sur de la Corta de Tablada, se construyó una esclusa.

Este Canal de Alfonso XIII o Dársena inicial del Guadalquivir, con una parte del cauce histórico y la Corta de Tablada, quedó así aislado del curso vivo del río, manteniendo constante su nivel de agua interior gracias a la esclusa, permitiendo al mismo tiempo el paso de los barcos del puerto sin modificarlo.

La longitud de la Dársena inicial, era aproximadamente de 7km, de Chapina a la Esclusa. Unos 3km correspondían al cauce histórico y 4km a la Corta de Tablada. A esos 7km, había que añadir otros 2km de canal de encuentro con el cauce vivo del río, desde la esclusa a la Punta del Verde.

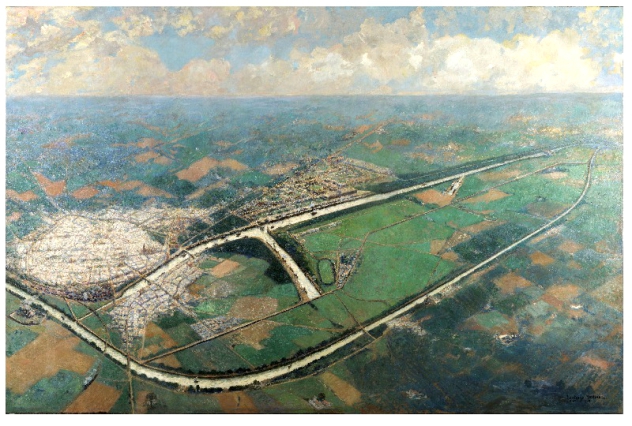

F2B1. Pintura de Santiago Martínez de 1929, "Vista panorámica de Sevilla", encargada para presentar el proyecto en la Exposición Iberoamericana. Se había construido la Corta de Tablada, y se incluían pendientes de ejecución, la Corta de la Vega de Triana, la dársena y la esclusa.

Parece que en el proyecto inicial se pretendía conservar parte del brazo de Tablada como un canal recreativo de la Dársena (F2B1), pero finalmente sería excluido y enterrado. Desde 1973 tiene otra finalidad, es donde se instala todos los años la Feria de los Remedios.

Tras finalizar las obras, Triana y Tablada, que siempre estuvieron separadas por el río, quedaron unidas como una gran isla entre los dos cauces.

Por otro lado, La Cartuja se separó de Triana por el nuevo cauce, y el Tapón de Chapina representó la única vez en la historia que Triana ha tenido una conexión terrestre con Sevilla (F2B2).

A pesar de las bondades de la Corta de la Vega de Triana para controlar las inundaciones, en general no fue muy bien aceptada por los sevillanos. La Cartuja y gran parte del río al norte de Chapina, quedaron ocultos y eran inaccesibles desde la ciudad por las contenciones y el muro de la calle Torneo (F2B2), además del tráfico y problemas de comunicación con el oeste.

Ver la página Puentes de Sevilla / "Situación anterior a la Expo'92", con los problemas derivados de la Corta de Triana.

F2B2. Constitución de la Dársena

Arriba e izquierda, fotografía aérea del aterramiento de Chapina. Se pueden ver las vías del tren, el muro de la calle Torneo, y en el antiguo cauce el puente ferroviario de Alfonso XII y la Pasarela del Agua, que quedaron en seco y serían desmantelados.

Arriba y derecha, detalle de la fotografía del "Vuelo Americano de 1956" (Centro Nacional Geográfico), el tapón de Chapina ya establecido, y los dos puentes de la nueva Corta de la Vega de Triana. Entre los dos cauces, se puede ver el brazo excluido de Tablada.

Abajo, el tapón de Chapina con su piscina olímpica pública y su célebre Estadio deportivo, activo de 1965 a 1988. Es apreciable la proximidad al Puente de Triana.

2C. Corta de la Cartuja y extensión de la Dársena

P2C. Corta de la Cartuja y extensión de la Dársena del Guadalquivir

Se han añadido al gráfico otras actuaciones que no corresponden propiamente a esta etapa. La Corta de la Punta del Verde, que es anterior (1965), e intervenciones posteriores propias del Puerto: el muelle del Batán en 1984, la incorporación del Canal Sevilla Bonanza en 1985, y la nueva Esclusa Puerta del Mar inaugurada en 2010.

La Corta de La Cartuja de Mariano Palancar Penella, es la obra de defensa que alejó por completo el cauce vivo del Guadalquivir del casco urbano (P2C), integrando además La Cartuja en la zona protegida por las contenciones.

Sólo veinte años después de la construcción de la Vega de Triana, en 1968, ya se estudiaba otra alternativa porque se había detectado un amplio defecto por la erosión en la curva de San Jerónimo, y se convirtió en la prioridad del entonces nuevo director de la Confederación Hidrográfica, el ingeniero Mariano Palancar Penella.

Tras los estudios técnicos, se aprobó el proyecto definitivo en 1972, fue presupuestado por el Ministerio en 1975, y las obras se prolongaron hasta 1982.

Con cerca de 6km de largo, 240m de ancho y 13m de profundidad, las contenciones de defensa, un puente doble del Patrocinio, una traida de agua elevada con las funciones del antiguo Puente de Tablas, y un puente de ferrocarril, terminó triplicando el presupuesto inicial de 740 millones de pesetas, a los 2.300 finales.

La gestión de Mariano Palancar fue fundamental para que se expropiaran los terrenos de La Cartuja, librándolos de especulaciones urbanísticas, y que el brazo de San Jerónimo no terminara enterrado con la tierra sobrante de la nueva corta para abaratar los costes, como inicialmente pretendía el Ayuntamiento. Palancar fue un verdadero visionario, porque no sabía la importancia que tendrían estas decisiones.

Una vez finalizada la Corta de La Cartuja, se abrió al curso del río y se fue excluyendo y cubriendo de nuevo la antigua Corta de la Vega de Triana. Posteriormente, se realizó el tapón o aterramiento de San Jerónimo (P2C), cuya obra no finalizaría hasta 1987. Y en un último paso, se liberó el tapón de Chapina, trabajo que se alargaría hasta 1991. Encargado al trianero José Luis Manzanares Japón, junto a la construcción en seco antes de liberar el tapón, de su Puente del Cristo de la Expiración o "del Cachorro".

La Cartuja, Triana y Tablada, quedaron unidas entre los dos cauces, y la Dársena pasó a tener cerca de 12km de longitud, de San Jerónimo a la antigua esclusa.

Con el desplazamiento de la nueva esclusa Puerta del Mar de 2010, esta distancia se aproxima ahora a los 13,5km.

Por otro lado, el nuevo trazado del cauce vivo del río, además de apartarse del casco urbano, libró los últimos meandros del entorno, quedando rectificado todo su trayecto, desde la incorporación del Rivera de Huelva en la margen derecha, río abajo de La Algaba, hasta su salida a las marismas en Coria del Río, describiendo únicamente una amplia curva entre Gelves y Coria del Río centrada en la Punta del Verde (P2C, F2C2). Todo ello, acompañado de muros perimetrales a cota +12, ofreciendo la protección efectiva buscada desde hacía siglos.

Sevilla debe mucho a Mariano Palancar y su Corta de La Cartuja, que alejó el riesgo de la mayor preocupación que tuvo siempre Sevilla. El historiador Francisco de Borja Palomo, en su célebre libro sobre las riadas*, dijo lo que merecería el que nos librara de tal amenaza: ..."los nombres de sus individuos se grabarán en mármoles eternos para transmitir á la posteridad su gloria".

* Francisco de Borja Palomo, catedrático de Derecho y miembro de la Academia de Historia. “Memoria sobre las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla, desde principios del siglo XV hasta nuestros días”, 1877.

F2C2. Corta de La Cartuja

Arriba e izquierda, fotografía del vuelo Interministerial de 1977, ya se habían iniciado las obras y se dibuja la Corta de la Cartuja en línea recta hacia el sur.

Arriba y derecha, vuelo Nacional de 1984, aterramiento de la Corta de Triana y del Tapón de San Jerónimo, con el de Chapina todavía cerrado.

Abajo a la izquierda, vuelo de 2004. Las obras realizadas y el brazo de San Jerónimo incluido en la Dársena.

Abajo y derecha, vista desde el norte en 1995, con la Dársena a la izquierda de la imagen, la llamada "Isla" de La Cartuja en el centro, y el cauce vivo del Guadalquivir a la derecha (Corta de La Cartuja).

Decíamos antes que Palancar fue un visionario en sus decisiones. El mismo año que concluyeron las obras de la Corta de La Cartuja, el 3 de marzo de 1982, se presentó la canditatura oficial para celebrar la Exposición Universal de 1992, que terminaría configurando la ciudad que conocemos hoy.

La elección de la "Isla" de La Cartuja para celebrar el V Centenario del Descubrimiento, no debió ser muy complicada por la relación histórica de Sevilla, Puerto y Puerta de Indias, y su Monasterio de La Cartuja (F2C1), íntimamente ligado a la vida y sepultura temporal de Cristóbal Colón, cuyos restos se encuentran ahora en la Catedral tras su periplo americano. En un terreno de 450 hectáreas a orillas del Guadalquivir, muy próximo al centro de la ciudad, sin apenas construcciones y de titularidad pública gracias a las gestiones de Mariano Palancar.

Y de la mano de la Expo'92, como ya ocurrió con la Exposición de 1929, la ciudad sufrió una nueva y profunda transformación. Con la Corta de La Cartuja y la mejora de infraestructuras, la ciudad recuperó el cauce histórico del río y liberó sus dos riberas para el disfrute de los ciudadanos, eliminando de la orilla izquierda las vías del tren y el muro de la calle Torneo que los separaba, e incorporando en la orilla derecha La Cartuja como un distrito más de Sevilla, comunicada con sus cuatro nuevos e imponentes puentes (F2C1).

F2C1. Arriba: Fotografía aérea desde el norte de la Isla de la Cartuja en 1988, el espacio que se dedicaría a la Expo'92 entre la Dársena y la Corta de La Cartuja. En el otro extremo de la "isla", se puede ver el Monasterio de La Cartuja.

Abajo: Una fotografía aérea más reciente de la Cartuja vista desde el sur, con los cuatro puentes que la comunican con la ciudad.

El muro de defensa

Aunque no se haya especificado en todos los apartados anteriores, las cortas del entorno de Sevilla se acompañaron siempre de otras medidas de protección, como diques o muros de contención.

Estas elevaciones artificiales del terreno, conforman el llamado "muro de defensa de la ciudad", que se ha ido modificando y extendiendo con cada nueva corta, dando progresivamente protección a más territorio. No siempre es visible porque está integrado en el paisaje y en otras estructuras como carreteras o vías ferroviarias elevadas, pero tiene más de 100km de longitud y una altura entre 6 y 12m dependiendo del terreno (cota +12 sobre el nivel del mar).

Esta protección, nos puede recordar a la antigua muralla almohade de la ciudad, pero ahora defiende los barrios que quedaban siempre desprotegidos y los que se han ido añadiendo con la expansión de la ciudad. Hemos pasado de menos de 300Ha que protegía la antigua muralla derribada en el siglo XIX, a las 5.500Ha contenidas en el muro de defensa actual.

- Otras intervenciones en el cauce. La Corta de la Punta del Verde y actuaciones limitadas al Puerto. La nueva esclusa

La Corta de la Punta del Verde

Construida en 1965, quince años después de la primera esclusa, es también muy importante. Libró la pronunciada curva del río de la Punta del Verde, donde confluyen la Dársena y el cauce vivo del río. Al eliminar el meandro, además de favorecer la evacuación del agua en las crecidas, mejoró el acceso de los barcos a la esclusa y el Puerto de Sevilla (F2D1, F5). No es recta, sigue el trayecto de una amplia curva de 2km de radio que describe el Guadalquivir entre Gelves y Coria del Río.

Otras actuaciones limitadas al Puerto

Poco después de la Corta de La Cartuja, y antes de la Expo'92, se realizaron algunas obras de ampliación del Puerto. En 1984 se construyó la dársena y muelles del Batán, y en 1985 se incorporó el tramo construido del Canal Sevilla-Bonanza para uso portuario (F2D1, F2D2).

F2D1. Secuencia de vistas aéreas de la Punta del Verde y Tablada. Instituto Geográfico Nacional

Arriba e izquierda, la pronunciada curva de la Punta del Verde antes de la desviación de la Corta.

Arriba y derecha, la Corta y la antigua curva de la Punta del Verde. En consturcción el Batán, el Canal Sevilla-Bonanza y el nuevo Canal del Guadaira.

Abajo e izquierda, Corta de la Punta del Verde y el nuevo Canal del Guadaira. Trabajos para la incorporación del Canal Sevilla-Bonanza al Puerto.

Abajo y derecha, incorporación del Canal Sevilla-Bonanza a la zona portuaria.

La nueva Esclusa Puerta del Mar

Ya en este siglo XXI, entre 2005 y 2010, se construyó una nueva esclusa y se desplazó el muro de defensa del sur de la ciudad 1,8km hacia la Punta del Verde, ampliando así las instalaciones portuarias. La Dársena del Guadalquivir pasó a tener unos 13,5km de largo (desde San Jerónimo a la nueva esclusa).

La Esclusa Puerta del Mar (F2D2, F6), de mayor calado que la anterior, es una importante inversión del Puerto de Sevilla para permitir la llegada de buques de mayor calado. Con 434m de largo, 39m de ancho, muros laterales de 17 a 20m de altura, y sus puertas de 23m de alto, cierra las contenciones del Guadalquivir 9m por encima del nivel del mar. También dispone de tres puentes basculantes de 44m de plataforma; dos para el tráfico rodado y uno para el ferrocarril del puerto

La esclusa mantiene la lámina de agua en el interior de la Dársena habitualmente entre 1,6-1,8m sobre el nivel del mar, mientras que la altura del río vivo en las puertas exteriores de la esclusa, depende del caudal y la marea, esta última con una carrera media de 2m. El tráfico de los barcos en la Eurovía del Guadalquivir está limitado a un calado de 7,2m, supeditado a este aporte de agua de la pleamar.

La nueva esclusa era parte de un polémico proyecto de dragados de profundización del río, necesario para la llegada de barcos mayores, que no se llegó a realizar por la oposición de ecologistas y profesionales del estuario. Al final de esta página se especifica con un poco más de detalle.

F2D2. Ortofotos PNOA "Máxima Actualidad".

Nueva Esclusa Puerta del Mar

3. Actuaciones en los arroyos próximos a Sevilla

P3. Esquema de los arroyos próximos a Sevilla en el siglo XVIII

Los arroyos de los Alcores próximos a la ciudad, Tagarete y Tamarguillo, y el Río Guadaira, han provocado y han participado con el Guadalquivir, en muchas de las inundaciones de la ciudad.

Además de las inundaciones, desprendían mal olor y eran insalubres por estancamientos y los vertidos de las casas y fábricas de los arrabales. Al crecer la ciudad extramuros, primero se fueron canalizando sus tramos urbanos, más tarde se fueron desviando artificialmente antes de entrar en el casco urbano, y después se desvincularon de la Dársena. Múltiples intervenciones, que nunca se dan por finalizadas.

Tagarete es como se denomima al tramo urbano del arroyo Miraflores. Es el más próximo al casco antiguo, atravesaba la ciudad desde el nordeste, paralelo al recinto amurallado, y pegado a la muralla sur como un foso defensivo en su tramo final, para desembocar al lado de la Torre del Oro.

El Tamarguillo por su parte, es el arroyo Ranillas en su incursión urbana, y discurría más al sur, desembocando en el Codo de las Delicias o Curva de los Gordales (P3).

El primer trayecto que se canalizó del Tagarete fue en la construcción de la Real Fábrica de Tabacos en el siglo XVIII, bajo la calle de San Fernando. Con el impulso de la Feria un siglo más tarde, se fueron soterrando otros tramos del arroyo. En 1858 se completó la canalización desde la calle San Fernando hasta el río, permitiendo eliminar las tres alcantarillas de paso, incluida la de la Puerta de Jerez. En 1863 ya estaba canalizado el trayecto desde la Puerta de la Carne al río.

Entrados en el siglo XX, en 1903, Sanz y Larumbe desvió artificialmente el Miraflores-Tagarete hacia el Tamarguillo.

En 1929 (1914-1929) el tramo conjunto Tagarete-Tamarguillo se desvió hacia el río Guadaira, liberando el terreno donde se celebró la Exposición Iberoamericana de 1929. Esta canalización, sería más tarde abandonada y se transformaría en la Ronda del Tamarguillo (líneas discontinuas negras entre los arroyos de PG2).

Con una nueva canalización en desarrollo, tras la desgraciada inundación de 1961 por el fallo de las contenciones, el esfuerzo se centró en elevar los muros perimetrales y acelerar las obras del nuevo desvío.

El Nuevo Canal del Tamarguillo, desvió ambos arroyos, Tagarete-Miraflores y Tamargillo-Ranillas, para desembocar en el cauce vivo del Guadalquivir a la altura de San Jerónimo (PG2).

Con algún que otro problema con este último Canal del Tamarguillo, hay planificada otra canalización de mayor capacidad y 10,5km de trayecto paralelo al anterior, que lleva muchos años en espera de ejecución por la falta de financiación y la implicación de múltiples obras urbanísticas de acomodación.

El Ranilla, desvinculado, continuó recibiendo agua de los colectores de la zona, y drenando en el Guadaira. Desde 1979 se han instalado cerca de su desembocadura, estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), la última inaugurada en 2009 para Sevilla Este y Alcalá de Guadaira. Es una de las cinco EDAR de la provincia.

PG2. Cambios en los arroyos del entorno de Sevilla. Nos remitimos de nuevo al Plano General, PG2.

El río Guadaira

La construcción de la Corta de Tablada se interpuso en el curso del Río Guadaira, y pasó a desembocar en la misma (PG2). Posteriormente hubo que desvincularlo de la Dársena y en 1949 se desvió a la Punta del Verde (F2D1, F3). Pero esta canalización continuaba siendo un riesgo por su proximidad a la Dársena y su disposición en ángulo recto. Además, recibía aguas residuales de Sevilla y con las aperturas de la esclusa en pleamar, podía comprometer la calidad del agua confinada en la dársena.

En 1977, el río se desvió con el Nuevo Canal del Guadaira de mayor capacidad (F2D1), para desembocar unos 20Km al sur de Sevilla, en la Corta de los Olivillos (PG1). El curso de este nuevo canal por las marismas, junto con el antiguo brazo del Este del Guadalquivir, está considerado actualmente un importante corredor ecológico, refugio de múltiples especies de aves amenazadas por el deterioro de Doñana. El vertido de aguas residuales se ha limitado considerablemente siguiendo la directiva europea, ya hemos comentado que en 2009 se construyó una nueva y moderna EDAR en la desembocadura del Ranilla.

F3. Los cambios en el cauce del Guadaira. Vuelo Americano de 1956 (Centro Nacional Geográfico).

Entre los dos cauces del Guadalquivir, el vivo y la Dársena, se puede ver el antiguo curso del río Guadaira y su desembocadura original, que se trasladaría a la Corta de Tablada. Posteriormente se desvió a la Punta del Verde, época de la fotografía, y más tarde este canal también sería desestimado.

Apéndices

- Otras intervenciones río arriba

Hay que resaltar, que todos estos trabajos en los cauces se acompañaron de importantes obras de contención río arriba del Guadalquivir y sus afluentes, en las que no vamos a profundizar. Se construyeron numerosos embalses y presas, por ejemplo la Presa hidroeléctrica de Alcalá del Río de 1930, unos 17km al norte de Sevilla, o la de Cantillana de 1956, apenas 10km río arriba de la anterior. Y el esfuerzo en este sentido fue enorme en la segunda mitad del siglo XX tras las inundaciones de los años 60, se añadieron 25 embalses y se cuadruplicó la capacidad existente.

Pero, para poder tener el control en las crecidas, el requerimiento sería muy superior, y no parece que sea una solución en un río con importantes problemas por su escaso caudal habitual.

F4. Presa y Central Hidroeléctrica de Alcalá del Río

- Tanques de tormentas

En 2009, en la Alameda de Hércules, la zona más baja de Sevilla que siempre se inunda, aprovechando una excavación de los años 70 para una estación de metro desechada, se instaló en su lugar un "tanque de tormentas". Un depósito de 11.500m3, que retiene el agua de lluvia para evitar la saturación de la red de saneamiento, y prevenir o evitar inundaciones. Con un sistema sofisticado de bombeo, la devuelve después de forma gradual a la red de saneamiento cuando mejora la situación, para ser gestionada y depurada.

En 2019, se añadió otro tanque de tormentas de enormes dimensiones en la Avenida de Kansas City, con una capacidad de 41.000m3, que retiene el agua y evita que se acumule en el norte y parte del este de la ciudad.

- El desestimado Canal Sevilla Bonanza

Es la mayor obra propuesta relacionada con el Guadalquivir, que sería abandonada tras la construcción del primer kilómetro y medio. El Canal Sevilla-Bonanza (P2C, F2C, F5), se planificó en 1953, fue aprobado en el 64, y abandonado en 1975.

El proyecto consistía en construir un canal artificial de 68km de largo, 10m de profundidad y 120m de ancho en superficie, para conectar los puertos de Sevilla y de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), evitando las condiciones cambiantes de navegación del río y la servidumbre de las mareas. El canal además, dispondría de zonas industriales, carreteras y vías de ferrocarril a cada lado del cauce. Aunque se perdió una gran oportunidad de desarrollo industrial para la región, las repercusiones medioambientales habrían sido importantes.

El tramo construido se unió a la Dársena para uso portuario en 1985 (F2D1, F2D2, F5).

F5. A la izquierda, detalle de la zona de la Punta del Verde de la fotografía del Vuelo Nacional de 1984, con la nueva corta del cauce vivo y la pronunciada curva antigua todavía sin enterrar. Se puede ver la antigua esclusa en la parte superior derecha de la imagen.

A la derecha, detalle del fotograma del Vuelo PNOA de 2013 con la nueva Esclusa Puerta del Mar más próxima al cauce vivo del Guadalquivir, y el Canal Sevilla- Bonanza incorporado al puerto.

- Consecuencias no deseadas de las intervenciones. La oposición a los dragados de profundización

Consecuencias no deseadas:

Desgraciadamente, las intervenciones realizadas no sólo han aportado los beneficios descritos, también se han acompañado de efectos no deseables, que sumados a otras intervenciones humanas y a la situación climática, tienen un gran impacto.

Para que el río mantenga su equilibrio ecológico, es necesario un caudal mínimo de agua dulce. La intervención humana ha contribuido a la pérdida de un 60% del aporte de agua dulce por la construcción de embalses y aumento de las zonas de regadío. Las crecidas suponen un gran riesgo, pero devuelven al río el equilibrio de su ecosistema, las regulaciones y sistemas de retención actuales rara vez permiten la renovación.

Paralelamente al menor aporte de agua dulce, otros factores determinantes son la salinidad y la turbidez.

La salinidad, o el tapón salino, asciende cada vez más por el menor aporte de agua dulce, el empuje de las mareas, y el menor recorrido del río. También interviene la sequía y se espera un incremento progresivo por el ascenso del nivel del mar. La salinidad perjudica seriamente a múltiples sectores, entre ellos el pesquero, el arrocero, la agricultura en general, y la flora y fauna del estuario de las zonas protegidas de Doñana.

Respecto a la turbidez, uno de los ríos con mayor turbidez del mundo, los estudios no son unánimes en cuanto a la importancia de las causas que la están provocando, pero lo evidente es que se ha perpetuado y compromete seriamente la vida en el río. Algunos científicos advierten que el río se encuentra al borde del colapso si no se aportan soluciones, e incluyen en esta degradación la costa de Huelva y Cádiz de la desembocadura.

A grandes rasgos, la turbidez afecta a la vida en el río porque la luz no puede penetrar en el agua e impide la fotosíntesis de las plantas acuáticas, disminuye la disponibilidad de oxígeno y se destruyen hábitats que son esenciales para muchas especies. Unido a la salinidad, está afectando a la fauna de los acuíferos y a las aves migratorias de Doñana.

Los factores que se barajan que intervienen en la turbidez son los dragados, las presas y centrales hidroeléctricas, los vertidos, los fertilizantes y agricultura intensiva, o la mayor influencia de las mareas y la propia erosión y arrastre de sedimentos río arriba. Lo que se discute es el grado de participación de cada uno de estos factores en el deterioro del ecosistema del río, los determinantes.

F6. Esclusa Puerta del Mar

La oposición a los dragados de profundización:

La mayor concienciación por estos problemas del río, el perjuicio de lugareños y profesionales implicados, o su repercusión en espacios protegidos como Doñana, ha llevado a una dura oposición a los dragados. Para los ecologistas, cualquier cambio puede ser determinante por la frágil situación del río, y un dragado de profundización no sería un acto único, obligaría a dragados de mantenimiento más frecuentes que los actuales para mantener la profundidad.

La oposición se ha mantenido durante dos largas décadas, liderada por asociaciones ecologistas como WWF-ADENA, y seguida por ayuntamientos de la zona, arroceros, pescadores y otros profesionales del estuario. En el otro lado a favor del dragado, el Puerto y el Ayuntamiento de Sevilla, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, o los sindicatos CCOO y UGT.

En resumen, cronológicamente:

- En 1999 la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente del Estado y gestora de la Eurovía del Guadalquivir, presentó el proyecto "Actuaciones de mejora en los accesos marítimos al Puerto de Sevilla", que incluía dragados de profundización del río hasta los 8m en la desembocadura y hasta los 7,6m en el resto de la Eurovía, con la intención de recibir mayores buques mercantes y turísticos. El proyecto se apoyó en las ganancias económicas y se respaldaba en un informe encargado a la Universidad de Sevilla sobre sus efectos en el río. Fue presupuestado por el Ministerio, y el Puerto asumió una gran inversión en una esclusa de mayor calado.

- En 2003, la Declaración de Impacto Ambiental positiva, paralizó el proyecto por las alegaciones interpuestas por WWF, y determinó la constitución de una Comisión Científica independiente, coordinada por la Universidad de Granada y científicos del CSIC de Cádiz, que aclarara lagunas sobre los efectos de la profundización del río.

- De 2005 a 2010, antes de las conclusiones de los científicos, el Puerto construye la nueva Esclusa Puerta del Mar (F6).

- En 2010, la Comisión Científica recomendó no realizar dragados de profundización por la situación caótica del estuario, que requería una rápida actuación de las administraciones.

- En 2013, conociendo estas recomendaciones y a pesar de no haberse incluido en la planificación, se aprueba el Decreto del Plan Hidrológico incluyendo los dragados como medida complementaria.

- Ese mismo año, en 2013, tras ser elevado el conflicto a organismos internacionales, la declaración de la UNESCO instó al Gobierno que abandonara definitivamente cualquier proyecto de profundización del río, y la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción al Estado, reclamando que se abandonara el proyecto por el impacto sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000.

- En marzo de 2015, el Tribunal Supremo consideró nulo el dragado añadido al Plan Hidrológico del 2013.

- En 2016, el dragado en profundidad se vuelve a incluir en el Plan Hidrológico.

- Y finalmente en julio de 2019, el Tribunal Supremo vuelve a anular la parte referente a los dragados de profundización del Plan Hidrológico.

La incógnita ahora es si se procurarán soluciones y medios para recuperar el estuario con el mismo empeño.

F7. Ortofotos históricas PNOA, 2004 (Centro Nacional de Información Geográfica)

Escrito en 2019

Mapa del Sitio y otros accesos a pie de página