Formación del curso del Bajo Guadalquivir y evolución de su navegabilidad

Una revisión sobre la formación del curso Bajo del Guadalquivir y su navegabilidad en distintos momentos históricos de Sevilla.

La historia de Sevilla es apasionante. Si es difícil imaginar la relación de la muralla del Alcázar con Julio César, o que poco después de su intervención nacieron a escasos kilómetros en la otra orilla del río, dos de los grandes emperadores romanos. Todavía es más complicado pensar, que cuando todo esto ocurría la ciudad se encontraba en la costa, en plena desembocadura del río en el Atlántico. Y esta particularidad también viene al caso ahora que se habla de una subida del nivel del mar por el calentamiento global. Sin duda sería una situación comprometida a pesar del distanciamiento actual de más de 70km de la costa, pero la ciudad se encuentra a escasos metros sobre el nivel del mar. De hecho, el lugar donde se fundó la ciudad emergió del mar hace "sólo" 30 siglos.

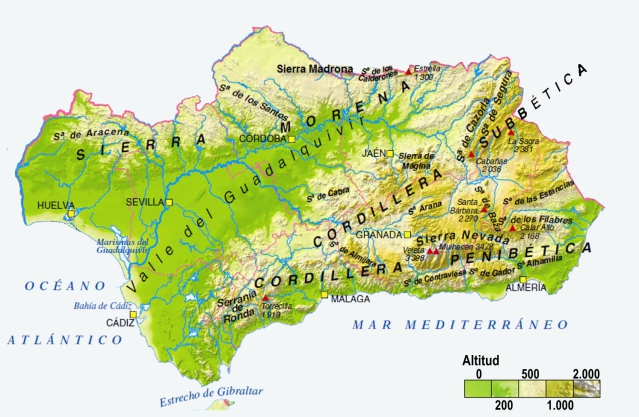

E1. Valle del Guadalquivir

La Depresión del Guadalquivir

La Depresión Bética o del Guadalquivir (E1), es una depresión entre el macizo Ibérico de Sierra Morena y los Sistemas Béticos del sur, que se elevaron en un plegamiento del Mioceno (5-23 millones de años).

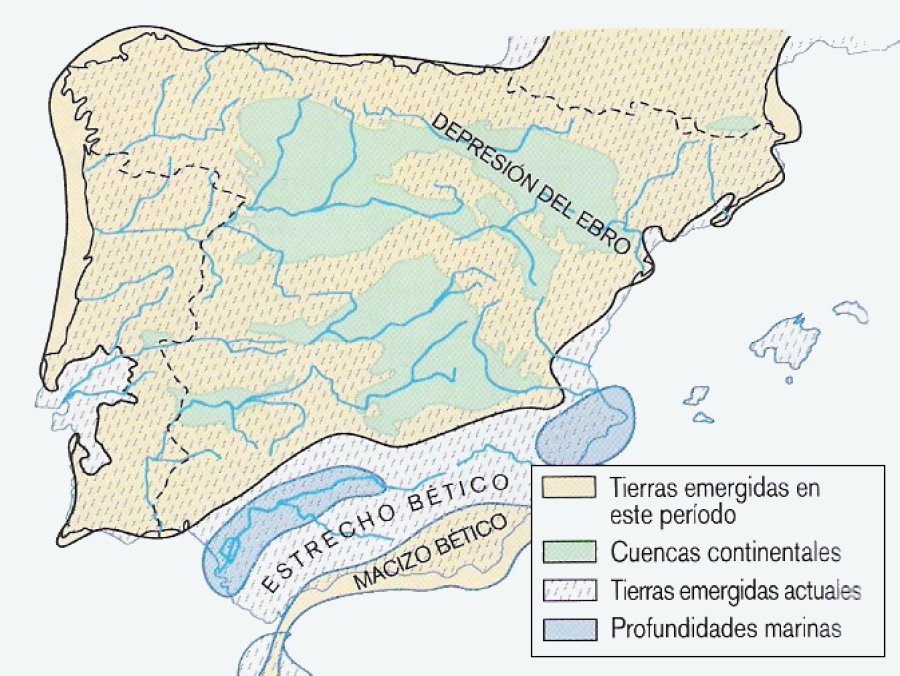

Un brazo de mar entre estas dos placas comunicaba el Atlántico y el Mediterráneo, el Estrecho Bético (E2), que se iría cerrando por la sedimentación en su extremo este del Mediterráneo. El resto de la depresión, que recibe el agua de los ríos de Sierra Morena desde el norte y los Sistemas Béticos desde el sur, conformó el cauce y valle del Guadalquivir, y su desembocadura en el Atlántico.

E2. Reconstrucción paleogeográfica de Europa y la Península Ibérica en el Mioceno

El Golfo Tartésico

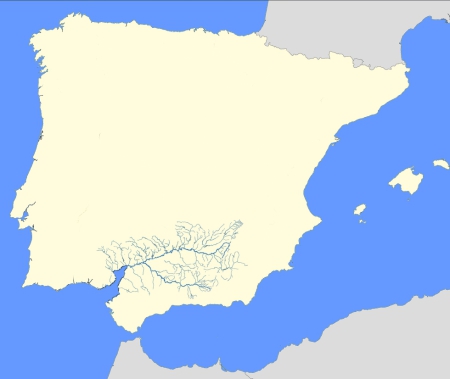

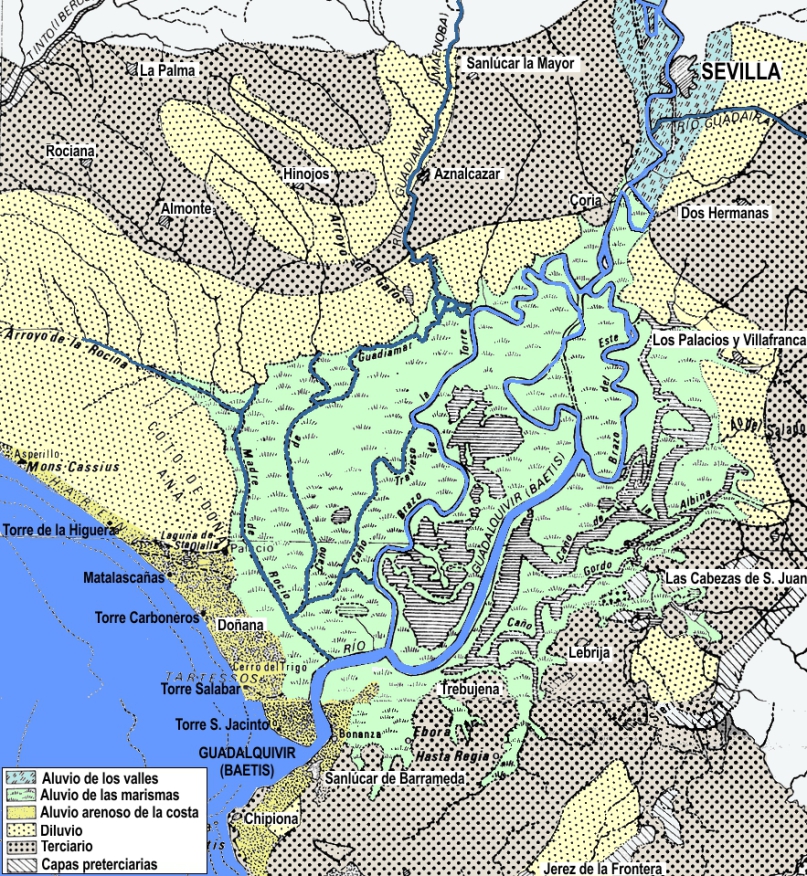

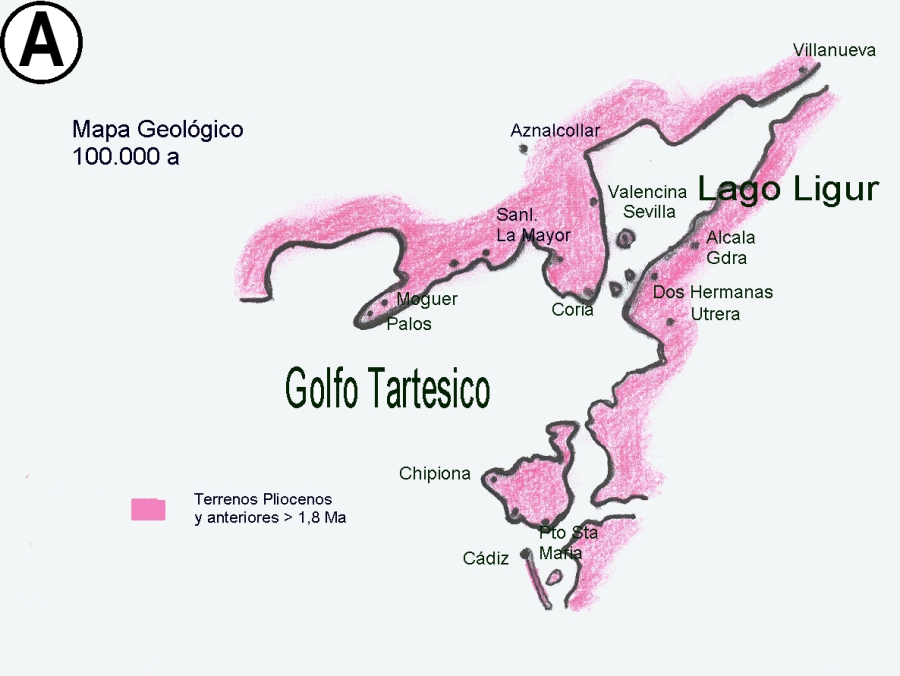

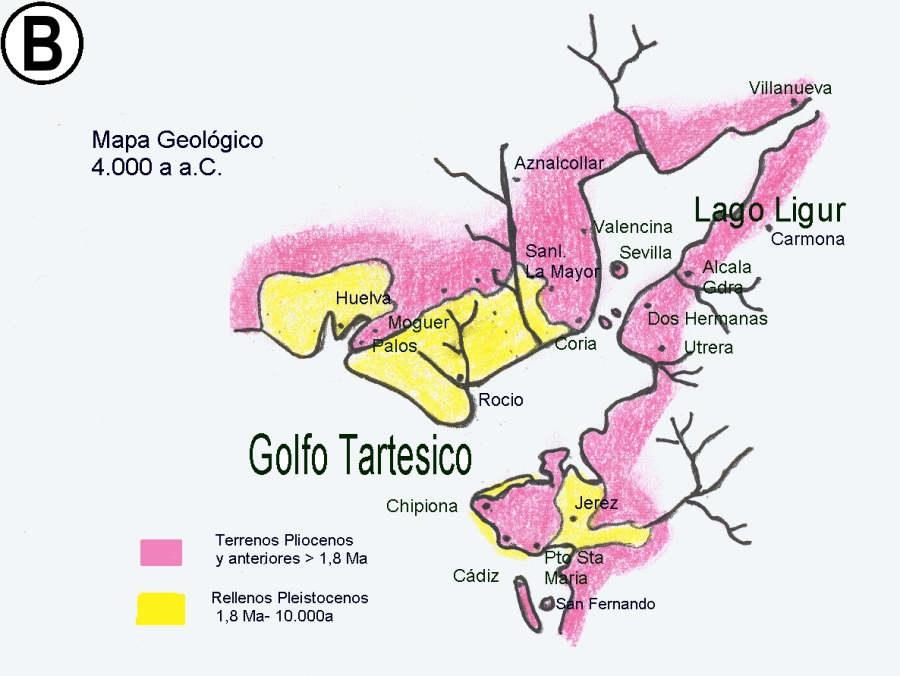

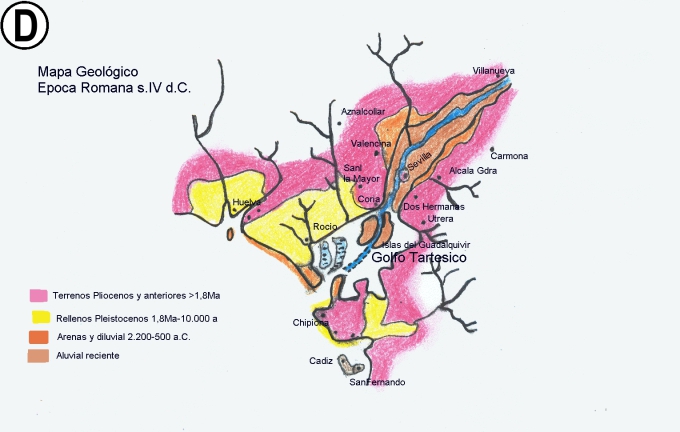

Tras el último ascenso del nivel del mar hace 6.000 años, el río Guadalquivir desembocaba en el Golfo Tartésico o Sinus Tartessii (E3). El mar cubría el actual Bajo Guadalquivir, incluyendo el lugar donde se establecería la ciudad de Sevilla.

El Golfo, de unos 60km de ancho, se extendía hacia el interior más de 100Km considerando la línea actual de costa. Se estrechaba a la altura de Caura y Orippo (Coria del Río y Dos Hermanas), el "Estrecho de Caura", y se prolongaba al norte entre los terrenos más elevados del Aljarafe y los Alcores, que formaban parte del litoral (4000 a 1000 años a.C.).

E3. Silueta del Golfo Tartésico dibujada en mapas actuales. Aunque, evidentemente, tanto el contorno de la costa como el propio río, eran muy diferentes entonces, la imagen puede servirnos para hacernos una idea de la ubicación y las dimensiones aproximadas del Golfo Tartésico.

Lacus Ligustinus, fundación de Spal y de Hispalis

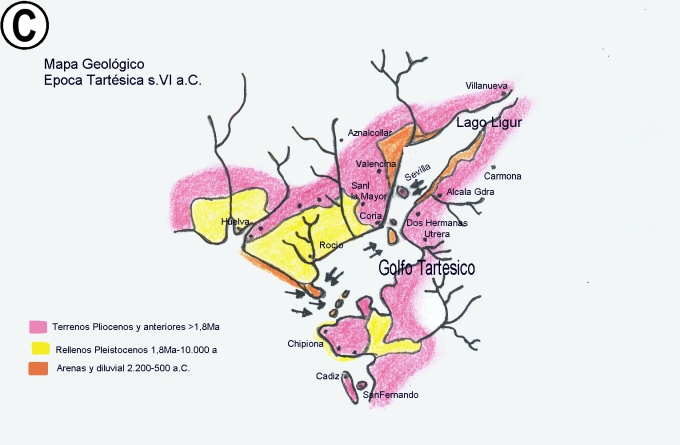

Por la sedimentación en el Estrecho de Caura, se fueron formando islas de arena que se organizaron en un nuevo delta y desembocadura del río, aislando del mar el norte del Golfo Tartésico, tramo que se incorporaría al régimen del Guadalquivir alrededor del siglo X a.C., dando lugar al llamado Lacus Ligustinus o Ligur (E4).

Este lago, bajo la influencia fluvial, se iría posteriormente colmatando por el gran arrastre del río y la sedimentación, y fueron emergiendo terrenos donde se construyó la Spal o Ispal tartésica del siglo VIII a.C., en una isla unos 10km al norte de Caura. Todavía se discute si Spal en su origen fue fenicia o tartésica, lo que está claro es que por la riqueza local y cercanía del mar, era un importante enclave.

Algunos autores también localizan a la mítica o enigmática Tartessos en esta zona, o en una de las vulnerables islas del delta del estrecho de Caura, entre otros muchos lugares sugeridos por los investigadores entre Cádiz y Huelva. Aunque no se ha llegado a una conclusión sobre la existencia y localización de Tartessos, su interés ha contribuido sin duda al estudio geológico y arqueológico del Bajo Guadalquivir.

A partir del siglo VI a.C., con la supremacía de los cartagineses, comienza la decadencia de los fenicios y tartesios, e irían predominando en Spal los turdetanos. En el siglo III a.C., los cartagineses ocuparon el sur y el este de la península en su pugna con Roma, pero fueron derrotados y expulsados finalmente por los romanos en el año 206 a.C. en la 2a guerra púnica. Tras la contienda, a unos 8km al norte de Spal, Escipión fundó la primera ciudad de Hispania en una zona alta del Aljarafe, Itálica, cuna de dos grandes emperadores romanos, Adriano y Trajano.

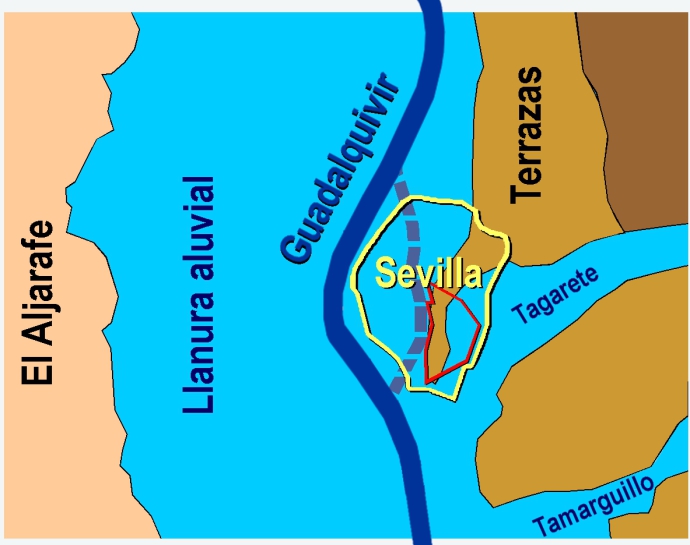

El nombre de Spal o Ispal, se latinizaría en "Hispalis" con los romanos, ya en tierra firme sobre una pequeña península de las terrazas fluviales (E5). En el año 45 a.C. Julio César, tras aniquilar a los partidarios de Pompeyo en la ciudad, fundó la Colonia Romula Hispalis, otorgando pleno derecho de ciudadanos romanos a su población, y sustituyó las antiguas empalizadas de Spal por altas murallas de piedra (siglo I a.C.).

Por tanto, ambas ciudades romanas, Itálica e Hispalis, coincidieron a poca distancia en ambas orillas del río. La nueva IItálica, más elitista y residencial, y la heredera de la antigua Spal, Hispalis, más comercial y puerto intermedio entre Gades y Corduba, capital de la Bética.

Según los textos antiguos, en el siglo I a.C. ya existían unos astilleros en Hispalis, y en los siguientes, el puerto funcionaba a pleno rendimiento con el trasiego de los grandes mercantes romanos del Mediterráneo. La ciudad iría cobrando cada vez más importancia gracias a su puerto y a la industria y comercio que se generó con la minería y los productos de la vega del Guadalquivir que se transportaban a Roma, especialmente el apreciado aceite.

E4. Golfo Tartésico y el Lago Ligustinus o Ligur. Evolución del Golfo y su transformación en las marismas del Guadalquivir dibujado en mapas actuales.

Mientras tanto, el Lago Ligustinus continuó su transformación por la colmatación, apareciendo terrenos arenosos y pantanosos, que irían limitando y estrechando el cauce del río.

El terreno, arenoso, inestable e inundable, la proximidad entonces del mar, y la navegabilidad del río hacia Corduba, podrían justificar que los romanos no construyeran ningún puente sobre el río en este entorno.

Los restos de estas ciudades y poblaciones anteriores a la invasión árabe, Spal e Hispalis, se encuentran debajo de las edificaciones de la zona más elevada del casco histórico de Sevilla, pero el cauce del río de la época romana se localizaba entonces más al este. Para hacernos una idea, si trazáramos su trayecto en el plano actual de Sevilla, desde la Alameda de Hércules, el río se dirigía a la Campana, Sierpes, y por la Avenida de la Constitución, a las proximidades de la Puerta de Jerez y la Torre del Oro. Por tanto, como se ha constatado en diferentes excavaciones y obras realizadas en Sevilla, el puerto romano se encontraba en el centro de la actual ciudad, o casco histórico que ha llegado hasta nosotros.

Aunque antes se pensaba que se trataba de un doble brazo del río desecado por los visigodos o por los árabes, estudios actuales han demostrado que se trataba del cauce principal, que se trasladaría a su situación actual tras grandes avenidas e inundaciones. Almorávides y almohades harían lo mismo posteriormente con sus murallas, moverlas hacia el norte y el oeste buscando la orilla del río para extender la ciudad y dar mayor protección al arrabal y su puerto (E5).

E5. Referencias geológicas y relación del cauce del río y su llanura aluvial con el casco histórico de la ciudad (muralla almohade en amarillo). La línea azul discontinua es el antiguo cauce del río de la época romana. Hispalis se construyó en una península de las terrazas fluviales, entre la llanura aluvial del Guadalquivir y el Tagarete (hemos señalado en rojo su ubicación aproximada). Obtenido de un gráfico del investigador F. Borja Barrera.

Transformación del Golfo Tartésico

La evolución del extenso Golfo Tartésico hasta transformarse en las marismas del Guadalquivir (E7), duraría miles de años. Debió iniciarse entre el 4.000 y 1.500 a.C., y se completaría en el primer milenio d.C. La profundidad máxima estimada en el Golfo primitivo en los estudios geológicos era de 16m.

Con el viento y el arrastre de las mareas, se fue formando una flecha o barrera litoral de arena y de islas, que al confluir completarían la línea de costa actual, la barra que prolonga Arenas Gordas y separa las marismas de Doñana del mar (E6, E7).

E6. Formación de la barrera litoral de Doñana

Evidentemente, la sedimentación marina, fluvial y eólica, que llevarían a la colmatación del fondo del Golfo, se inició antes de completarse esta barrera litoral de Doñana, y continuó mientras aparecía y "se secaba" el Lago Ligustino, pero, según las catas geológicas de los terrenos, el progresivo cierre al mar y el predominio del régimen fluvial alrededor del siglo I d.C., fue lo que aceleró la colmatación, y la transición final de ensenada marina a albufera y marisma mareal. La intervención humana también contribuyó a la aceleración del proceso erosivo y sedimentario, tras desaparecer muchos de los bosques de la cuenca del Guadalquivir en la época romana.

Como resultado de la colmatación, se formó una extensa llanura de 2.000km2, por la que discurre actualmente el río dividido en tres tortuosos brazos (Principal o de Enmedio, de la Torre y del Este), delimitando en su trayecto islas y zonas inundables, entre lagunas, arroyos y conexiones fluviales, condicionados por el entrante de las mareas (E7). La consecuencia, el distanciamiento de la ciudad del mar en la nueva desembocadura de Sanlúcar de Barrameda, a 124km de navegación del puerto de Sevilla por los tortuosos antiguos meandros de las marismas del Guadalquivir.

Esta distancia se acortaría a los 79km existentes ahora tras las grandes obras hidraúlicas que se iniciaron a finales del siglo XVIII (ver la página "Cambios en el Guadalquivir").

E7. Gráfico modificado y coloreado del libro de 1924 "Tartessos", de Adolf Schulten.

Resaltamos que el Lago Ligustinus o Ligur y las actuales marismas del Guadalquivir, se consideran dos entidades distintas, aunque las dos formaran parte o tienen su origen en el antiguo Golfo Tartésico, y coincidieron durante un período de tiempo, pero el lago Ligustinus se localizaba al norte del Estrecho de Caura. Aunque en numerosas ilustraciones se sitúa en las actuales marismas, es un error muy difundido derivado de la interpretación de textos antiguos, principalmente la Ora Marítima de Avieno del siglo IV, pero también de investigadores de Tartessos y de prestigiosos arqueólogos como A. Schulten en el siglo pasado. En la imagen superior se ha suprimido el rótulo del gráfico original para no crear confusión, pero se puede consultar con facilidad en Internet porque está ampliamente difundido.

Los cambios en la navegabilidad del Guadalquivir en relación con la evolución histórica de Sevilla

Otra confusión frecuente, es en qué momento histórico de la ciudad sucedieron todos estos cambios en el curso bajo del Guadalquivir. La situación que vivieron los tartesos, turdetanos, romanos, visigodos, árabes y castellanos.

La navegación en tiempos de Spal (s. VIII al III a.C.)

Tartesios y fenicios eran los pobladores del litoral del antiguo Golfo Tartésico (E8A y E8B). En la época del Lago Ligustino y la Spal tartésica y turdetana prerromanas (E8C), excepto por la incipiente flecha litoral y las islas de arena que se fueron formando en la entrada del Golfo, la navegación debió ser marítima y libre hasta el estrecho de Caura (Coria del Río), la entrada al delta del río y el lago Ligustinus donde se encontraba la ciudad.

E8 (A,B,C,D). Gráficos muy aclaratorios del Profesor Francisco José Barragán de la Rosa, mapas geológicos de la evolución del estuario del Guadalquivir. Enlace http:///fcojose/entornodetartessos

Navegación durante la dominación romana (final del siglo III a.C. al V d.C.)

El tema se complica con los datos existentes sobre la navegación durante el último período de la Hispalis romana y durante la Spali visigoda, porque existen pocas referencias en los textos antiguos y son confusas, o se prestan a múltiples interpretaciones.

Respecto a la navegación hasta Corduba, capital de la Bética, a más de 200km de navegación río arriba de Hispalis, las grandes naves romanas del comercio mediterráneo (onerarieae y myriagonica) atracaban en Hispalis, hasta Ilipa Magna (Alcala del Río, 20km más al norte), se utilizaban embarcaciones intermedias, y río arriba barcazas preparadas de menor calado. En los meses de mayor caudal se podía llegar más allá de Isturgi en la actual provincia de Jaén (Andújar), incluso a Cástulo (Linares).

Aunque en los inicios de Hispalis la situación era similar a la comentada para Spal, durante la larga ocupación romana se acelerarían los cambios que concretarían el distanciamiento de la ciudad del mar.

Como se comentó anteriormente, por estudios geológicos, a partir del siglo I d.C. el avance de la barrera de Doñana y la mayor influencia fluvial, aceleraría la colmatación de la ensenada y laguna interior en la que se estaba transformando el Golfo Tartésico. Esta colmatación, se iría haciendo más evidente de norte a sur (de Coria a Sanlúcar) y de los laterales hacia el interior, emergiendo islas de arena entre brazos del río, con zonas de marismas a cada lado, las de Lebrija al este y las de Doñana al oeste, estrechando progresivamente la ensenada (E8D).

Por tanto, en relación a la navegación en la época de Hispalis, la pérdida de profundidad debió ir limitando la navegación libre hasta Caura, cada vez más dependiente de la marea y el calado de las embarcaciones, confinándose progresivamente al cauce del río (E8D). Aunque es complicado precisarlo, parece que esta etapa de transición y limitación de la navegación, sobre todo en las proximidades de Caura, debió ser ya evidente en el último tercio de la dominación romana (siglos III y/o IV d.C.), coincidiendo con el declive del Imperio de Occidente.

Al avanzar la colmatación, los brazos del río se fueron delimitando en su trayecto entre incipientes marismas y zonas pantanosas, con su nivel de agua condicionado por el entrante de las mareas, conservando la apariencia de una gran laguna interior en pleamar, aspecto que todavía persistirá en la época visigoda y árabe. Según textos antiguos romanos y distintos estudios centrados la mayoría en Tartessos, la desembocadura del Guadalquivir podría haber estado dividida en dos brazos poco antes de su llegada al mar, con otro "brazo oriental" que desembocaba en Rota, o más al este coincidiendo con el Guadalete.

E9. Mapa actual del Bajo Guadalquivir, antiguos meandros y sus tres brazos: el principal, el Brazo de la Torre y el Brazo del Este.

Algunos apuntes sobre el río Guadalquivir y su navegabilidad en los siglos posteriores

Durante la Spali visigoda (siglo V al VII), y la Isbiliya árabe a partir del siglo VIII, terminaría de completarse la barrera de Doñana, continuando las marismas su evolución. La mayor lámina de agua y aspecto de lago en pleamar pudo llegar hasta el siglo IX.

Spali visigoda (siglos V-VII)

Sin perder Corduba su importancia política, Spali fue capital de la Bética y una de las capitales itinerantes del Reino Visigodo en el siglo VI. Aunque hay escasas referencias sobre la navegación, se menciona una única boca o desembocadura del río, la de Sanlúcar, y el comercio mediterráneo y fluvial hasta Corduba continuó siendo importante, con la llegada de lujosos y exóticos artículos asiáticos. La construcción de la fortaleza al otro lado del río en Spali, conocido con el tiempo como castillo de San Jorge, se atribuye inicialmente a los visigodos. Bajo su protección crecería el arrabal de Triana tras ser reconstruido y ampliado por los árabes y finalmente se comunicó con la ciudad con el Puente de Barcas.

Navegación en la Isbiliya árabe (siglos VIII al XIII)

Tras la invasión musulmuna del 711-718, y la independización en el 773 del Emirato de Córdoba (Imārat Qurṭuba), además de las bondades comerciales que proporcionaba el Río Grande, el Guadalquivir, su navegabilidad suponía una conexión con el norte de África y la posibilidad de refuerzos o retiradas de tropas en las contiendas bélicas.

Pero, desgraciadamente, el río no sólo permitía la llegada de barcos árabes al puerto de Isbiliya, en ocasiones también entraban inesperados invasores, como los vikingos, que masacraron y saquearon la ciudad en el siglo IX, en un período relajado o tranquilo respecto a contiendas. Tras lograr derrotarlos, Abb al-Rahman II refortificó la ciudad, construyó unas atarazanas para crear una flota de defensa y organizó una red de vigilancia del río. Abb al-Rahman III, que proclamó el Califato de Córdoba, amplió la flota y la presencia naval en el Mediterráneo en el siglo X. Córdoba era entonces una de las mayores y más importantes ciudades del mundo, centro del imperio musulmán de occidente.

Isbiliya, cora dependiente de Córdoba, tras la división del Califato pasó a ser la capital de uno de los reinos de taifas, y en su etapa almohade (1147 a 1248), la capital de al-Ándalus o territorio ocupado de la península. En esta época almohade, entre otras grandes construcciones, se alzó la mezquita y su alminar (Giralda), la Torre del Oro, el Puente de Barcas (1171), o la reconstrucción del acueducto romano. El Puente de Barcas, que comunicaba con la fortificación de la orilla opuesta, fue clave para la defensa y abastecimiento de la ciudad de tropas y mercancías procedentes de Niebla, pero constituyó una barrera para la navegación río arriba. Fue el primer puente en el Bajo Guadalquivir y el único de la ciudad durante los siguientes 7 siglos, hasta su sustitución a mediados del siglo XIX por el Puente de Triana en el mismo lugar.

Aunque para poder remontar el río se precisaban embarcaciones menores y obras de ingienería, el río continuó siendo navegale hasta Córdoba. Su puerto funcionó al menos hasta 1408, última documentación existente tras embarcar Enrique III.

Durante la ocupación francesa también se utilizó el río para transportar cereal, y del siglo XVI al XX existieron varios proyectos para restaurar la navegación, pero nunca se llegaron a concretar.

E10. "Reconquista de Sevilla", recreación del sitio de Sevilla y de Bonifaz rompiendo el puente de Barcas frente al castillo de San Jorge, https://revistadehistoria.es

Debajo, "Rendición de Sevilla a San Fernando", Andrés Bertrán, 1758. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Sevilla castellana, desde mediados del siglo XIII

La Reconquista de Sevilla por Fernando III en el siglo XIII (1248), se llevó a cabo gracias a la navegabilidad del río y a la flota del norte de Ramón de Bonifaz, reclutada y reclamada por el rey. Sus barcos, remontaron el Guadalquivir venciendo a las naves árabes, y rompieron en su segunda embestida el Puente de Barcas y las cadenas que cerraban el río (E10). De esta forma, se completó el cerco de la ciudad, impidiendo su abastecimiento desde la orilla derecha y las fortificaciones de Triana, y obligó al caid Axataf a rendirse tras quince meses de asedio.

E11. Del éxito de la gesta de Bonifaz deriva esta curiosidad. Muchas poblaciones de Cantabria y Asturias, de las que partieron los barcos y tripulación, representan en sus escudos la Torre del Oro y las cadenas, incluso el escudo de la Comunidad Cántabra, o los de Santander, Avilés, Laredo,...

En agradecimiento, el Rey Santo nombró a Bonifaz almirante de la primera marina de guerra castellana. Poco después, tras la muerte de Fernando III, su hijo Alfonso X el Sabio ordenó la edificación de las Reales Atarazanas de Sevilla en 1252 para construir las naves necesarias, y limpió el río de obstáculos para la navegación. Esta flota castellana, junto a la aragonesa del Mediterráneo, puede considerarse el origen de la Armada Española tras la unificación de los Reyes Católicos, una de las más antiguas e innovadoras del mundo. Las fundiciones de San Bernardo, que darían lugar a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, ayudarían a dotar las defensas de la Flota de Indias, de las islas y de las nuevas colonias.

E12. Recreación de Arturo Redondo de la ciudad en el siglo XVI (El Arenal), con motivo del V° Centenario de la primera vuelta al mundo. http://arturoredondo.blogspot.com

Gloria, ocaso y resurgimiento del puerto de Sevilla

Tras el Descubrimiento de América a finales del siglo XV (1492), Sevilla y su puerto irían cobrando importancia, y en 1519 Magallanes y Elcano partieron de la ciudad para la gran hazaña, la primera vuelta al mundo y constatación de la esfera terrestre (E12). Era el siglo de mayor esplendor del puerto de Sevilla por el monopolio del comercio con el nuevo mundo, que motivó su transformación en la mayor ciudad de España, y una de las más influyentes y principales ciudades de la época.

Diego Cuelbis, viajero alemán, escribió sobre Sevilla en 1599:

"Está puesta a la ribera del río Guadalquibir que se llamaba antiguamente Betis: que allí es tan ancho y hondo que pueden bien llegar junto a la ciudad grandíssimos navíos de quatrocientas y quinientas y más toneladas.

Es uno de los más principales puertos de España, donde salen cada año grandíssimas armadas y navíos o Galeones para las Indias Occidentales cargadas de todas mercaderías de manera que en esta ciudad está el trato principal de las Indias del Poniente.

Tienen aquí su trato casi todas las naciones, alemanes, flamencos, franceses, italianos".

Pero, la pérdida de fondo en los meandros del Guadalquivir cada vez irían dificultando más su navegación, que era lenta, penosa y peligrosa para los grandes navíos que venían cargados de América. Algunos tornos podían llevar un día completo de navegación, precisando sirgas y remolque desde tierra.

Se decidió entonces incluir a Cádiz como puerto de Indias en 1680, y finalmente se trasladó allí también la Casa de Contratación en 1717, centralizando ya todas las operaciones en el Puerto de Cádiz hasta 1790.

E13. Grabado del siglo XVI

El hundimiento económico posterior de Sevilla en el siglo XVIII, y su despreocupación por el río, llegaron a comprometer seriamente la navegación y motivó el mayor declive del puerto.

En un informe solicitado a los Prácticos, la navegación sólo era posible hasta la Merlina (cerca de Coria del Río), en pleamar y para embarcaciones de 200 toneladas con menos de 3m de calado, precisando dos puntos más de alijo en el trayecto.

Finalizando ya el siglo XVIII, e influenciado por las continuas inundaciones de Sevilla, se realizó la primera corta del río en las marismas, la Merlina, continuada con las cortas de la Fernandina y los Jerónimos en el siglo XIX. Estas cortas mejoraron la evacuación del río en las crecidas, restituyeron la navegación y acortaron el recorrido del río. Ya en el siglo XX, la Corta de Tablada en el entorno de Sevilla y su nuevo puerto, permitieron que Sevilla recuperara su importancia marítima.

Actualmente, eliminados los principales meandros, se siguen necesitando dragados periódicos para preservar la navegación. El río está incluido en la Red Europea de Vías Navegables, la "Eurovía del Guadalquivir E60.02", de 90km de trayecto desde Chipiona a la Esclusa del Puerto de Sevilla, con 7,20m de calado, que permite hacer el recorrido a barcos de gran tonelaje en 5h.

Los mapas del siglo XVI y el Guadalquivir

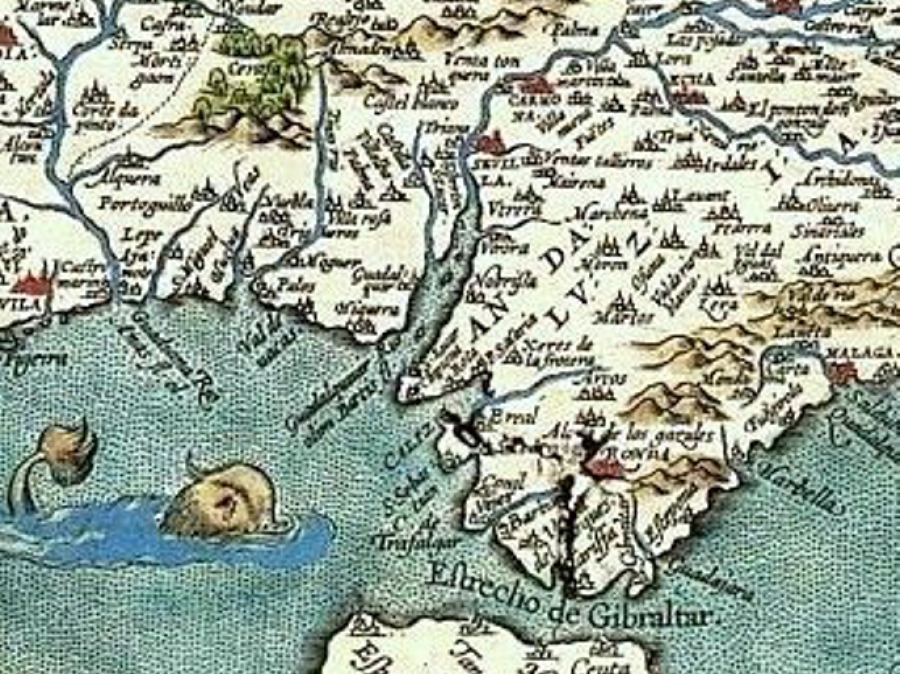

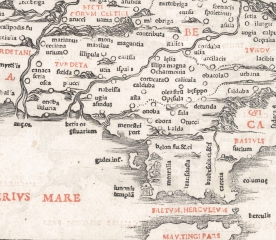

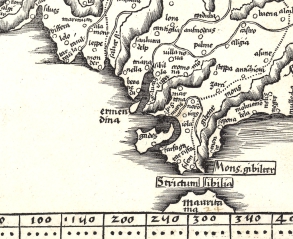

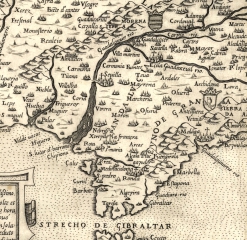

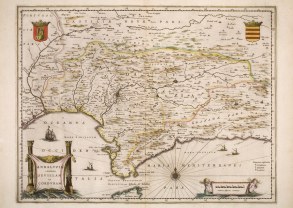

E14. Atlas de Abraham Ortelius (geógrafo flamenco de Felipe II), Theatrum Orbis Terratum de 1570.

Como se puede ver en el mapa superior, en el siglo XVI la desembocadura del Guadalquivir se representaba en algunos mapas con una ancha escotadura que llegaba hasta Sevilla, como una persistencia o vestigio del golfo Tartésico, pero, ¿realmente el río era todavía así en ese tiempo?

Aunque el siglo XVI supuso una revolución en la cartografía científica, los cartógrafos de Europa que destacaban en aquella época eran de los Paises Bajos, y elaboraban sus mapas consultando en las bibliotecas las cartografías anteriores y los textos clásicos de prestigiosos historiadores y geógrafos, como Ptolomeo o Estrabon, escritos muchos siglos antes, motivando múltiples interpretaciones, o errores de transcripción y de ubicación de poblaciones, provocando el distanciamiento de la cartografía a la realidad de su tiempo.

Esto podría explicar la cantidad de variaciones que existen en los mapas anteriores al siglo XVIII, en el cauce, islas y desembocadura o desembocaduras del río, y su diferencia con algunos mapas realizados sólo unas décadas después durante el siglo XVII, más homogéneos y más próximos en los detalles geográficos a los actuales.

Porque, aunque en el siglo XVII todavía se siguía en algunas obras la cartografía clásica anterior, en la mayoría ya se observa la evolución hacia la cartografía moderna del siglo XVIII, mejorando los detalles y fidelidad.

Fuente de imágenes: Instituto Geográfico Nacional. www.ign.es/web/catalogo-cartoteca

Algunos mapas del siglo XVI y XVII:

Mapa del Sitio y otros accesos a pie de página